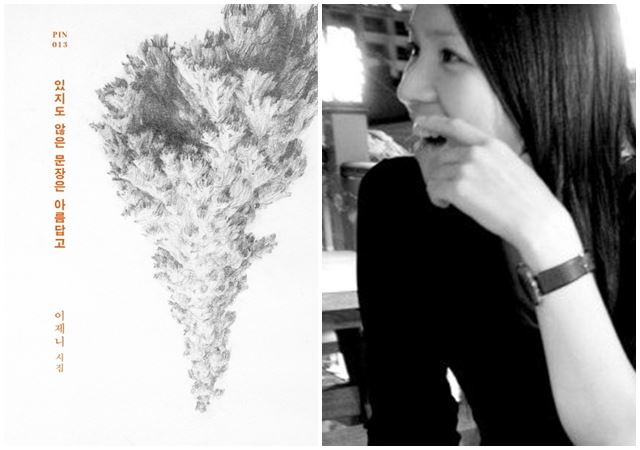

그의 언어엔 발이 없다. 워터파크 유수풀처럼 둥둥 흘러간다. 지나간 자리에 남는 건 콧노래 같은 리듬, 소리와 소리의 이음, 있는 것 같은 그리움. 시인의 네 번째 시집 제목, ‘있지도 않은 문장은 아름답고’가 딱 그의 시다. 이제니(46) 시인 말이다.

현대문학 핀 시리즈 시인선으로 나온 짧은 시집은 시 26편을 들려준다. “모나미는 우리들의 정다운 벗. 모나미는 153 들판의 푸르른 언니. (…) 모나미는 한 번도 본 적 없는 회전식 슬픔. 모나미는 한 번도 느껴본 적 없는 원주율 감정.”(‘모나미는 모나미’ 일부)

에세이 한 편도 읽어준다. 시인의 여섯 살 시절을 기억하는 쓸쓸한 동화다. 동화 속 시인은 작가가 되고 싶다는 오랜 꿈을 이루고도 이루지 못한 사람이다. “나는 오늘도 낱말을 고른다. 뒤늦게 다시 도착하고 있는 그 모든 얼굴들에 대해 그 모든 목소리들에 대해 무언가를 밝히기 위해서 단어들을 고르고 고른다. 그러나 어떤 얼굴들 앞에서는. 어떤 시간들 앞에서는. 언어를 고르는 것 자체가 죄악으로 여겨질 때가 있다.”

있지도 않은 문장은 아름답고

이제니 지음

현대문학 발행∙94쪽∙8,000원

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0