[최종명의 차이나는 발품기행] <11>칠채 윈난 인문풍광 ①단산촌

※중국 서남부에 위치한 ‘구름의 남쪽’ 윈난(雲南)은 한국보다 4배 크고 인구는 비슷하다. 26개 민족이 저마다의 역사와 문화를 품고 살아간다. 여행 브랜드로 ‘칠채(七彩) 윈난’을 내세울 만큼 아름다운 풍광이 수두룩하다. 잘 알려지지 않았지만 뜻밖에 이야기가 풍성한 마을을 고르고 골랐다. 젠수이의 단산촌, 루시의 성자촌, 웨이산의 동연화촌, 샤시의 사등촌을 차례로 소개한다.

인천공항에서 윈난성 수도 쿤밍까지는 주 9회 직항편이 운항한다. 1994년 역사문화도시로 선정된 젠수이(建水)까지는 쿤밍에서 남쪽으로 200km, 약 3시간을 이동한 후 다시 서쪽으로 30분 정도 거리에 단산촌(團山村)이 있다. 중원에서 온 한족 이민촌이다. 명나라 초기 장시 출신의 상인이 이주했다. 한족 문화와 현지 문화가 결합해 가옥구조와 문양이 보기 드물게 색다르다. 200가구가 조금 넘는 작은 산촌이지만 다듬지 않은 보물과 만나는 기분이다. 한족이 이주하기 전에는 예부터 이족(彝族) 거주지였다. 이족 말로 ‘투서얼(突舍尔)’이란 지명으로 불렸다. ‘금과 은이 숨은 땅’이란 뜻이다.

산채로 들어가는 문이 동서남북에 각각 하나씩 있다. 입장권을 사서 들어서면 정문인 동채문(東寨門)이다. 2층 각루 형태라 그런지 솟을대문 같다. 회벽에 만든 원형 창문은 멀리서 보면 마치 두 눈을 부릅뜬 모습이다. 청말 광서제 때인 1904년에 건축돼 지금에 이르렀다. 처음 장사를 하러 윈난에 온 상인은 장복이다. 사업이 번창해 장씨 집성촌이 됐다.

골목으로 들어서면 장군제가 나타난다. 청말 민국시대를 풍미하던 장화의 저택이다. 신해혁명(1911)이 일어난 후 윈난 총독으로 부임한 차이어는 장화의 전쟁 수행 능력과 지혜를 빌렸다. 당시 프랑스 제국주의와 중앙정부에 대한 반기 평정에 기여했다. 차이어는 장화에게 국민군 제4영 관대(管带)라는 직책을 부여했는데 지금 계급으로 소장이다. 장군으로 특채하고 편액도 하사했다. 장화가 1년 만에 전투 중에 사망하자 차이어는 친필 묘비명도 보냈다.

삼진원(三進院)까지는 세 번 문을 넘어야 한다. 문의 반쪽을 호(户)라 부르고 호 2개가 문을 구성한다. 대문을 지나 안채로 들어서는 문을 병문(屏門)이라 한다. 자기의 호를 지키는 두 신은 여의를 들었고 초록과 빨강 용포를 입고 있다. 화려한 봉관을 쓴 모습이라 재물신인지 여신인지 판단하기 어렵다. 얼굴이 훼손돼 남녀 구분은 더 어렵다. 보일 듯 말 듯 보필하는 동자(또는 시녀)도 등장하니 흥미롭다.

지붕 아래 들보에 새긴 통통한 용의 등에 새가 둥지를 틀었다. 용솟고 싶은 새도 등이 편안하다고 생각했음 직하다. 목조건물을 더욱더 따뜻하게 하는 곡선 문양은 치파오처럼 날씬하다. 서로 다른 채색과 현란한 서화로 수놓고 있다. 붓으로 써 내려간 글자가 군데군데 많다. 집 전체가 먹의 향기를 뿜고 있는 듯하다.

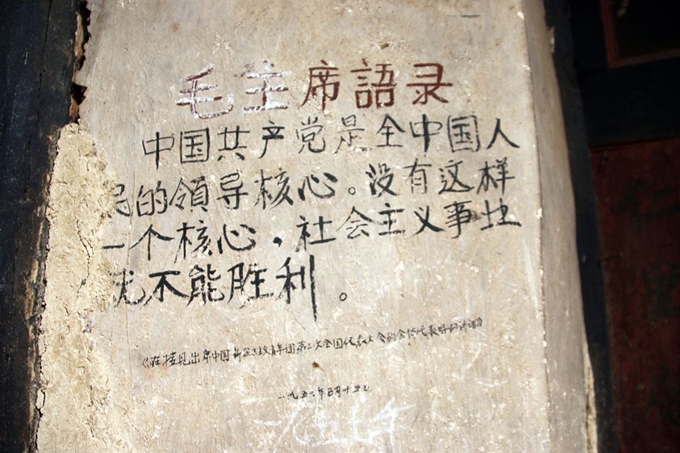

한 세기를 지나는 동안 장군제도 문화혁명의 거센 파도에 직면했다. 간고분투(艱苦奮鬪)와 근검지가(勤儉持家), 자력갱생(自力更生)은 덧칠이자 먹칠이다. 마오쩌둥 어록은 점잖은 편이다. 구석에 숨은 ‘타도(打倒)’와 죽일 ‘류(劉)’가 눈에 밟힌다. 아마 국가주석을 역임한 류샤오치에 대한 격렬한 비판이 이 오지에도 영향을 끼친 듯하다. 신위가 있던 자리에는 ‘마오 주석에게 무한한 충성’을 맹세한 흔적이 남아 씁쓸하다. 그래도 역사인지라 지우지 않고 남겨둔 마음에 감사한다.

마당으로 들어서니 두공과 채화, 목조에 어우러진 색감이 화사하다. 본바탕이 예쁜 집이라 세월의 역경조차 생채기일 뿐이다. 문마다 투조와 문양이 조화를 이루고 있으며 해학이 넘치는 동물 조각을 덧붙였다. 금빛 얼굴의 뿔 달린 괴수, 빛이 소리로 변한 듯 자그마한 종 아래 날렵한 사슴과 학, 동그란 문틈 문양에 살포시 앉은 오리도 정겹다. 무엇보다 머리를 매만져주는 원숭이 한 쌍을 보면 미소를 머금게 된다. 들보와 기둥에 새긴 꽃이나 칼도 돋보인다. 지붕을 받치는 두공의 도금한 신수는 그 어떤 귀신이 오더라도 다 막을 기세다.

단산촌에서 가장 규모가 큰 건축물은 장가화원으로 119칸에 이르는 저택이다. 장씨 일가는 한때 가세가 기울어 힘든 시절을 보냈다. 청나라 말기에 인근 도시에 세관이 들어서자 외국인에게 인기가 많았던 주석을 거래하면서 다시 활황을 누렸다. 광산을 운영하면서 면사와 포목 등으로 사업을 넓혀 단산방이라 불릴 정도로 큰돈을 벌었다.

천정(天井)을 통해 내리는 비를 담는 그릇의 크기에 따라 저택의 규모가 정해진다. 일반 가옥에서 보기 어려운 커다란 연못과 단정한 사당이 잘 어울린다. 지붕을 견디고 있는 두공을 지탱하기 위해 돌기둥 두 개가 굳건하다. 돌과 나무는 천생연분처럼 아래위가 꼭 붙었다. 밑에는 사자 네 마리가 얼굴을 마주 보며 바닥을 지키고 있다. 뿌리가 흔들리면 다 무너지니 사자는 장씨 가문의 용맹한 파수꾼인 셈이다. 동서남북 어디로라도 뛰쳐나갈 형세다.

안채로 들어서면 목조건물의 참모습과 만난다. 색감은 진하고 조각은 화려하고 세밀하다. 계단을 따라 2층으로 오르면 마당을 향해 창문을 만들었다. 2층에 복도가 있는 가옥을 포마전각루(跑馬轉角楼)라 부른다. 말을 타고 달릴만큼 넓진 않아도 뜀박질 정도는 충분하다. 창문 한쪽을 선(扇)이라 부른다. 선 여섯 개로 이뤄진 격선문(格扇門)이 1층과 2층에 나란하다. 1층은 2층에 비해 더 길다. 2층은 두 개씩 짝을 이뤄 배경색을 다르게 칠했다. 하늘색, 연두색, 분홍색은 세월의 풍파를 견딘 만큼 서로 다른 은은함을 풍긴다. 1층보다 때가 덜 묻어 원래 색깔 그대로 선연하다.

후문으로 나서 풍수나무를 지나면 북채문이다. 황톳빛 감도는 벽돌 사이 골목을 걷는다. ‘도덕규범’ ‘근검자강’ 글자를 보니 숨이 막힌다. 담벼락 벽보 앞 저택은 유원이다. 신중국 건국 후 촌락 사무소로 사용했다니 이해가 되는 흔적이다. 아담한 17칸 가옥인데 안채로 들어서면 의외로 고풍스럽다. 기둥과 창문, 두공 아래 공간이 텅 비었다. 여러 색깔이 골고루 배치돼 있어 누구라도 서면 예쁜 사진이 담길 듯싶다. 업무공간으로 사용하며 보수했는지 다른 건물보다 깔끔하다. 천정이 넓으니 강렬한 햇살이 마당으로 들어온다. 고지식한 문화혁명의 ‘공민’을 또 봐야만 했는데 파란 대문과 문신 덕분에 시선이 나쁘지 않다.

마을 중심부에는 장씨종사가 위치한다. 시조 장복을 비롯해 조상을 봉공하는 사당으로 청나라 건륭제 48년(1783)에 처음 세웠다. 본당 문 위에 유지인 ‘백인가풍(百忍家風)이 보인다. 당 고종이 장공의에게 집안이 자자손손 화목하고 번성하는 이유와 대가족을 관리하는 방법을 하문했다. 중국 장씨의 조종으로 알려진 장공의는 참을 인(忍)자 100번을 써서 바쳤다. ‘백인’은 그의 당호(堂號)였다. 단산촌 사람들이 머나먼 타향에서 고통을 견디고 고난을 이겨낸 성공 노하우가 아닐까 싶다.

‘조상의 업적을 이어가라’는 승기조무(繩其祖武) 편액이 걸렸다. 승은 밧줄이나 끈이지만 ‘계승한다’는 뜻도 있다. 무는 용맹과 무공으로 사용하지만, 업적이나 발자취로도 쓴다. 장씨 조상이 창조해낸 게 아니라 ‘시경’에 나오는 말이다. 해마다 명절이 되면 장씨 일족이 모여 조상의 공덕을 찬양하고 ‘백번이라도 인내’하고 살아갈 희망을 수없이 염원했으리라. 600년 넘게 한마을에서 살아온 우여곡절은 간단하지 않다. 전쟁의 소용돌이는 날벼락처럼 예측이 어렵지만, 상인의 불황은 언제나 일상에 도사리고 있었으리라. 문화혁명의 와중에도 동네방네 ‘마오쩌둥 찬양’을 외치며 살아남은 마을이 아니던가?

단산촌 서쪽에 황은부가 있다. 이 산골에서 황제의 은혜를 정표로 받았다니 ‘황은정표(皇恩旌表)’ 편액이 금빛 찬란해도 믿기지 않는다. 선통제 원년(1909)에 장수원이 지은 저택이다. 그의 모친에게 조정에서 내린 찬양이다. 홀로 자손을 일으켜 5대에 이르는 가족이 모여 사는 모범을 이뤘다. 그 공로를 표창해 안인(安人, 명사 부인에 대한 칭호)으로 봉공하고 편액을 하사했다.

안채 역시 명불허전이다. 곁채 창문은 격자로 치장했다. 길고 짧은 사각형이 수없이 생겨나고 꽃을 표현한 나무조각에 겨우 남은 빨강은 감칠맛이 난다. 입술에 연지를 바르고 수줍게 웃는 꽃처녀 같다고나 할까. 동백이거나 코스모스, 별꽃일지도 모른다. 파랑으로 칠한 바깥 사각형과 어울리지 않아 보이지만, 보면 볼수록 은근히 정감이 생긴다. 정면에서 볼 때와 달리 옆에서 비스듬히 보면 창살에 빛이 비쳐 문 전체에 율동감이 생긴다. 오른쪽 수묵화도 인상적이지만 왼쪽 시(詩)를 보니 왠지 설렌다. 첫 문장부터 거문고, 책, 붓, 벼루가 등장한다. 다행히 서체가 비교적 온전하게 남았다. 원나라 시대 가극인 원곡(元曲) 가사 중 하나다.

노래는 선려(仙呂)라는 매뉴얼로 부른다. 고대 음계인 궁상각치우 중 궁에는 모두 일곱 음조가 있는데 선려는 여섯 번째라고 한다. 선려궁으로 불러야 한다는 뜻인데 도대체 어떤 가락으로 어떻게 읊조리는지는 모르겠다. 제목은 ‘유사문(遊四門)’이며 6절 중 마지막 대목이다. 유유자적 세상을 유람하는 내용이니 한량의 주제가일지도 모른다. 마지막에는 ‘취하지 않으면 집으로 돌아가지 않으리라’라는 ‘불취불귀가(不醉不歸家)’로 마무리한다. ‘흥진음류하(興盡飮流霞)’, 흘러가는 노을과 더불어 원 없이 마셔서 감개무량한 상태니 ‘돌아가고 싶겠냐?’는 말이다. 술이란 그때나 지금이나 한결 같다. 이렇듯 황은부만 아니라 단산촌 가옥 전체가 역사박물관이다.

수재부와 사마제를 지나 다시 동채문으로 나왔다. 장군제ㆍ장가화원ㆍ류원ㆍ황은부의 채색과 문양, 조각, 서체는 어쩌면 다 비슷해 보인다. 하지만 조금 들어가면 나름의 개성이 보인다. 사람의 호흡이나 온정이 저마다 다르기 때문일지 모른다. 단산촌 저택에 들어설 때 느낀 첫인상은 놀랍고도 감동적이다. 느릿느릿 이모저모 살피면 수없이 많은 상징과 은유를 만난다. 그 깊은 속을 다 알려면 무한의 시간이 필요할지도 모르겠다. 첫눈에 반한 인상만으로도 뜻밖의 풍광이다. 구석의 작은 지푸라기에도 사람 냄새, 역사와 문화가 숨어 있다. 찾아 읽고 살피고 가슴과 머리 그리고 발품에 새기는 게 진정한 인문여행이 아닐는지.

최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0