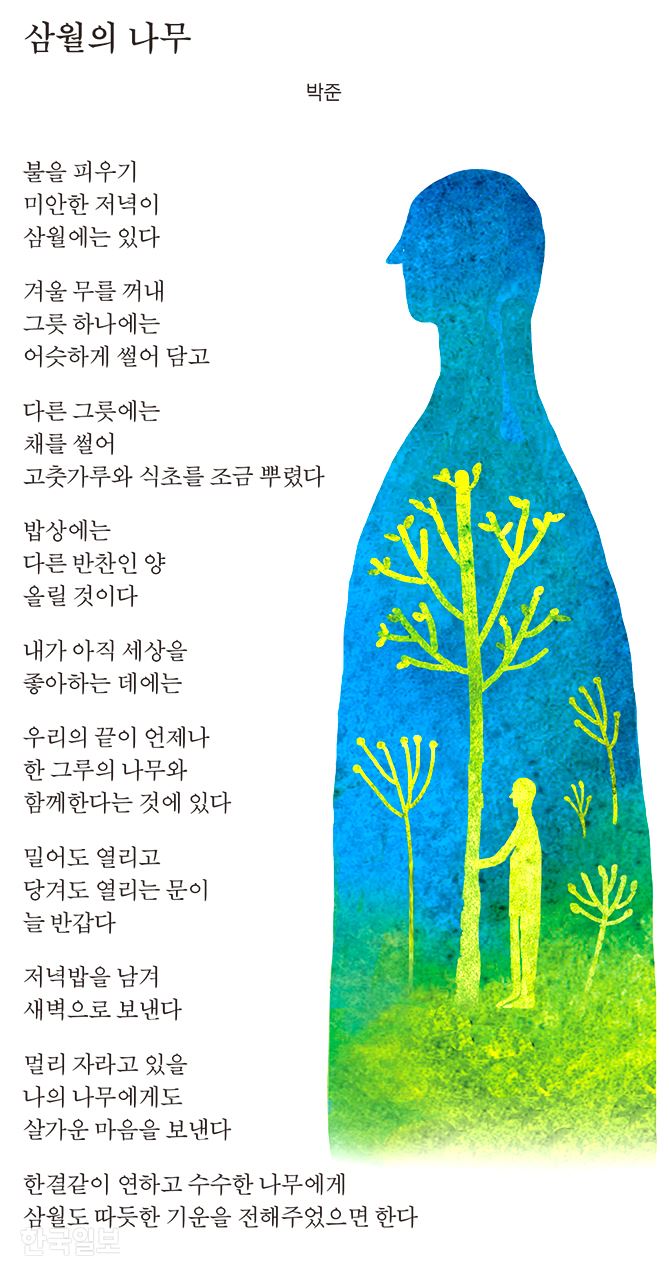

잠시, 삼월, 이라고 발음해 볼까요? 삼. 입 안에 살짝 물기가 돌죠. 나무속에서 나올 준비를 하고 있는 잎들처럼 말이죠. 월. 그곳에 깃든 숨 한 방울처럼 말이죠. 삼월은 조금 쌀쌀하고 조금 따듯해서 “미안”을 품고 있고, 여전히 불이 되는 순간을 아는 마음이어서 삼월의 나무는 한결같이 연하고 수수하지요.

‘속’에서 나온 것들은, 이를테면 나무나 무 또는 이와 닮은 시간을 겪은 사람은 “살가운 마음”이 흔들림임을 알지요. 조금 쌀쌀함과 조금 따듯함을 오가는 무심함과 애틋이 살가움이라는 것을요. 살가움은 그 자체가 가진 결의 존중에서 비롯되지요. 어슷하게와 채로 썰린 겨울무가 다른 반찬인양 두 그릇에 담길 수 있고, 저녁밥을 남겨 새벽으로 보낼 수 있는 것도 결을 존중하기 때문이지요.

이 연하고 수수한 시를 읽을 때, 밀어도 열리고 당겨도 열리는 문이 느껴진다면, 결대로 썼기 때문일 거예요. 그래서 나의 나무는 멀리로도 자라고 있지만, 언제나 나에게 돌아오는 삼월의 나무지요. “내가 아직 세상을/좋아하는 데에는”, 이런 설렘의 전제를 적을 수 있는 것은, 고춧가루와 식초의 비율을 체득한 이 시인 속에는 삼월의 나무가 자라고 있다는 뜻이기도 하지요.

이원 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0