“어린이도 자기 자리에서 있는 힘껏 애쓰며 사는 것 같더라구.”

나이 오십을 바라보는 남자 선배에게서 나온 말이 꽤 신선해 놀라웠다. 이제 4학년이 되는 딸과 선배 부부가 겨울방학식 다음날 일주일 여행을 떠나기로 했는데 아이가 갑자기 아팠단다. 기다리던 여행에 지장이 생길까 봐 아이는 아픈 티를 내지 않았고, 그저 간단히 먹겠다며 죽을 먹고 누웠는데, 가서 보니 열이 펄펄 끓더라고. 대체 무슨 병인지, 외국에서 치료가 가능할지, 여행을 갈 수 있을지 밤새 고민했는데 다행히 하룻밤 몸살로 끝나 무사히 여행을 다녀왔단다.

한 학기를 마치고 짧은 몸살을 앓는 아이를 보며 선배가 느꼈던 마음이 선명하게 다가왔다. ‘어린이들도 모두 애쓰며 사는구나.’ 나 역시 어린이를 만날 때마다 때론 안쓰럽게 때론 장하게 여기고 감탄하면서 응원하고 있었으니 더욱. 어린이도 어른과 똑같이, 세상 모든 살아있는 목숨과 마찬가지로 날마다 제 몫을 살아내느라 부단하다.

어른들은 종종 그 사실을 모르거나 잊는다. 어린이를 제왕처럼 떠받들며 수족 같은 하인 노릇을 하다가 착각한다. ‘너를 위해 돈 벌고 밥하고 다 해주는데 너는 편안하게 받아먹으며 공부 하나를 제대로 못해.’ 안전하고 풍요로운 ‘너의 미래’를 다그치며 사나워져 눈이 가리기도 한다. 적절한 거리를 두고, 어린이를 나와 다른 인격체로 바라보며, 공감할 수 있어야 가능한 마음일 텐데 너무 가깝고, 나와 분리하지 못하니, 있는 대로 바라보거나 공감할 여지가 없다.

어른도 월요일마다 출근하기 싫고 힘들다. 선생도 개학이 부담스럽다. 당연히 어린이도 개학이 마냥 기다려지거나 학교가 늘상 즐겁지만은 않을 거다. 살아내야 할 몫이니 뻐금뻐금 숨을 내쉰다.

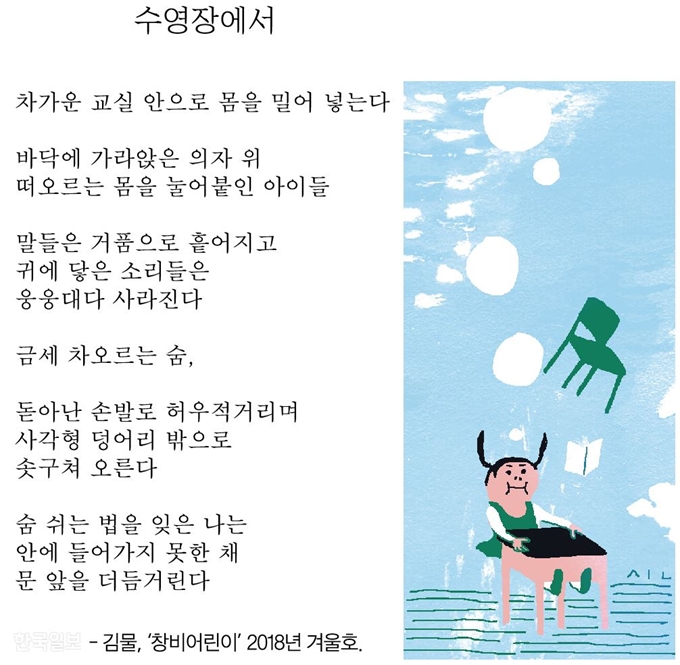

그러니 학교는 차가운 수영장이 아니었으면. 학년별 성적별 능력별 레인에 따라 스타트 라인과 피니쉬 라인을 쉴 새 없이 오가며 자유형 배영 평영 접영을 마스터하는 게 수영의 전부도 아니고 효율적인 방법도 아니라는 걸 이미 모두 다 알지 않나. 학교는 거칠고 아름다운 바다가 되어야 한다. 파도에 일렁이는 햇빛으로 숨 쉬며 온종일 물장구치고, 육지에는 없는 바다 속 빛깔과 보물을 끝없이 찾아 헤매며 다이빙하는. 그게 어린이에 대한 예의다.

김유진 어린이문학평론가ㆍ동시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0