2018 장애인편의시설 실태 전수조사… 공공시설, 민간시설보다 접근성 낮아

지체장애로 전동휠체어를 이동수단으로 쓰는 박김영희 장애인차별금지추진연대 상임대표는 지난해 6월 지방선거 당시 사전투표를 하기 위해 서울의 한 주민센터를 찾았다가 황당한 경험을 했다. 투표소는 주민센터 지하 1층인데 엘리베이터가 없어 내려갈 수가 없었다. 대신 선거관리원이 장애인의 주민등록증을 들고 지하 1층으로 내려가 선거인 명부 확인을 하고, 투표함에 용지도 대신 넣어줬다. 박김대표는 “비밀투표는 원칙이자 상식인데 공공기관에서 장애인용 엘리베이터가 없어 원칙을 못 지키는 상황”이라며 “여전히 우리사회는 장애인이 마음 편히 다닐 곳이 많지 않다”고 한탄했다.

장애인이 일상생활에서 각종 시설을 안전하고 편리하게 이용하도록 보장한 ‘장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(장애인 편의법)’이 시행된 지 20년이 지났지만, 주민센터나 파출소, 우체국 등의 공공기관에서조차 10곳 중 3곳은 편의시설 마련에 여전히 소홀한 것으로 나타났다.

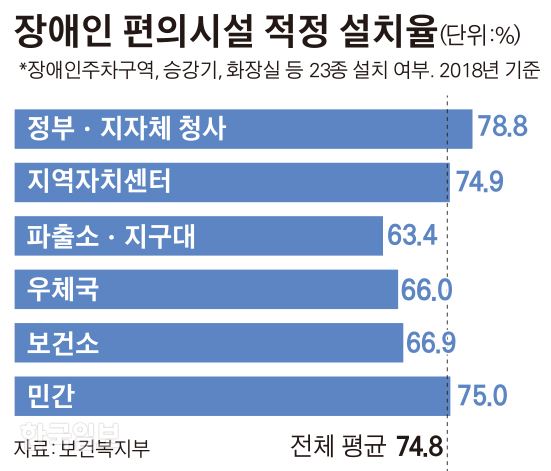

27일 보건복지부가 발표한 ‘2018 장애인편의시설 실태 전수조사’ 결과에 따르면, 지난해 5~12월 사이 전국 19만여개 시설물을 현장 조사한 결과 장애인 주차구역ㆍ승강기ㆍ화장실 등 23종의 편의시설 설치율은 80.2%, 법적 기준에 맞게 설치된 적정설치율은 74.8%로 나타났다. 편의시설 설치율은 직전 조사인 2013년보다 12.3%포인트, 처음 조사를 시작한 1998년(47.4%)보다 1.7배 증가한 것이다. 지역별로 보면 세종(88.9%), 서울(87.9%), 울산(85.1%) 등 도시 지역이 높고 충북(70.8%), 전남(73.2%), 경북(74.5%) 등이 낮았다.

문제는 공공시설이 오히려 민간시설보다도 장애인 편의시설을 제대로 갖추고 있지 않다는 점이다. 편의시설 적정설치율은 공공(72.4%)이 민간(75%)보다 2.6%포인트 낮았다. 특히 공공부문 중 대표적 생활 밀접시설인 파출소(63.4%), 우체국(66.0%), 보건소(66.9%) 등의 설치율이 평균을 밑돌았다. 김현준 복지부 장애인정책국장은 “2013년 이후 민간부문은 신규 건축이 늘어난 반면, 파출소나 보건소 등의 상당수는 소규모이고 노후 상태여서 설치율이 상대적으로 낮다”고 분석했다. 장애인 편의법상 1998년 이후 신축, 증ㆍ개축한 건물만 적용 대상이기 때문이다.

편의시설이 증가하고 있지만 장애계는 애초 법 적용 대상이 적어 실생활 체감이 어렵다고 지적한다. 김성연 장애인차별금지추진연대 사무국장은 “편의법은 바닥면적 300㎡이상 건물을 대상으로 두는데, 대다수의 음식점이나 슈퍼마켓 등은 이보다 면적이 작아 경사로를 만들 이유가 없다”며 “30~40층의 건물에 장애인 화장실 1개만 설치해도 법적 기준을 충족했다고 보기 때문에 장애인 친화적으로 법 기준을 강화해야 체감할 수 있을 것”이라고 말했다. 이 밖에 장애인이 편의시설까지 이동하기 위한 도로, 보도, 교통수단에 대한 접근성이 떨어지는 점도 편의시설을 체감하지 못하는 원인으로 꼽힌다. 복지부는 오는 11월까지 ‘장애인편의증진 5개년 계획’을 수립하면서 관련 내용을 보완할 계획이다.

김지현 기자 hyun1620@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0