[국어학자 이종덕 박사 인터뷰]

“힘차고 유려한 현종 비 명성왕후의 궁체, 조선왕실 최고 한글 명필”

“반면 명성황후는 개성 강한 구불구불 흘림체”

![[저작권 한국일보] 14일 서울 종로구 운현궁에서 이종덕 박사가 흥선대원군이 며느리 명성황후에게 보낸 한글 편지를 설명하고 있다. 서재훈 기자](http://newsimg.hankookilbo.com/2019/02/25/201902251604022370_24.jpg)

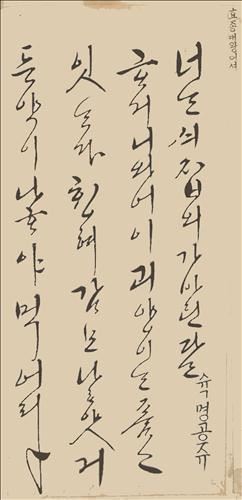

“너는 시댁에 가서 (웃어른께 정성을) 바친다고 하더니 어찌하여 고양이는 품고 있느냐? 행여 감기에 걸렸거든 약이나 해 먹어라.”

조선 제17대 왕 효종이 둘째 딸 숙명공주에게 한글로 써 보낸 편지를 요즘 말로 풀어 쓴 대목이다. 감기에 걸렸는데도 건강을 생각하지 않는 딸을 꾸중하는 내용으로, 1652~1659년쯤 쓴 것으로 추정된다. 편지가 알려주는 건 두 가지. 우선 ‘서민의 언어’인 줄만 알았던 조선시대 한글이 왕실에서도 쓰였다는 것과 조선 왕실이 고양이를 반려동물 삼았다는 것이다.

국어학자 이종덕(66) 박사는 조선 왕실에서 오간 한글 편지 전문가다. 1977년부터 중ㆍ고교 국어 교사로 일하다 2001년 퇴직하고 서울시립대에서 한글 편지로 박사 학위를 받았다. 이후 한국학중앙연구원 전임연구원 등을 지내며 국가ㆍ민간기관의 고문서 분석 작업을 주도하고 있다. 얼마 전 만난 이 박사는 “편지는 문학이나 사료보다 당시의 소소한 생활사를 잘 드러내고 있다는 점에서 값지다”며 “학계에서 다소 소외됐던 왕실 한글 편지에 빠져든 이유”라고 말했다.

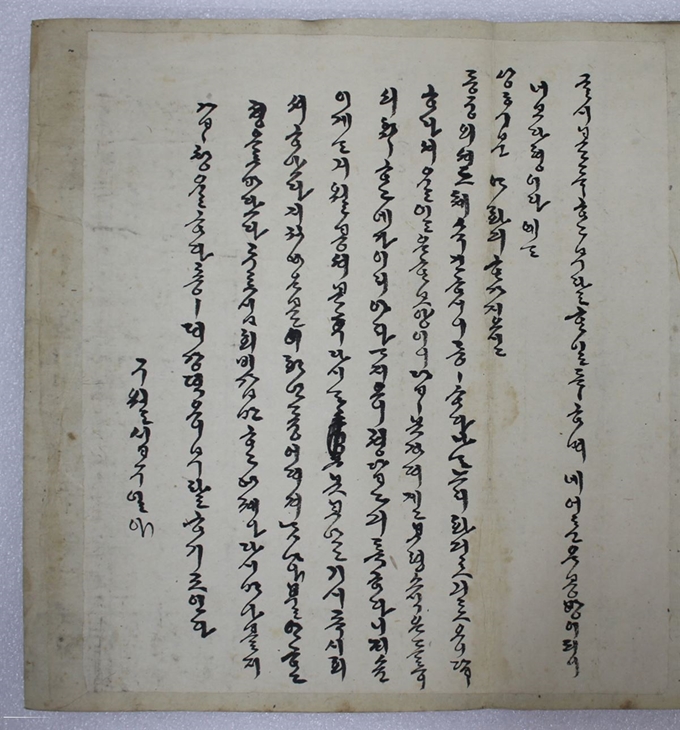

이 박사가 현재까지 파악한 조선 왕실의 한글 편지는 540여통 정도다. 왕보다는 왕비와 공주가 수신자 혹은 발신자인 경우가 대부분이다. 남성끼리는 한문으로만 편지를 주고 받았고, 남성이 여성에게, 여성이 남성에게, 여성이 여성에게 편지를 보낼 때만 한글을 사용했기 때문이다. “남성끼리 한글 편지를 쓸 때도 있긴 했어요. 중국 사신에게 내용을 들키지 않으려고 할 때 같은 특수한 경우에만요. 조선시대 한글 계승과 발전의 중심에 여성이 있었다는 건 분명한 사실이에요. 특히 한글이 양반층과 평민, 하층민으로 단계적 확산하는 데 여성들이 큰 역할을 했습니다.”

왕실 편지에는 왕과 왕비의 성격과 심경이 생생하게 담겨 있다. 효종이 시집 간 숙명공주에게 색을 입한 양초와 초꽂이를 보내 사랑을 표현한 일, 숙종이 어머니 명성왕후에게 자주 들러달라고 간곡히 부탁한 일, 명성황후 며느리인 순명효황후가 남편인 순종의 스승에게 의지할 곳 없는 자신의 신세를 토로한 일 등이 모두 편지를 통해 드러난다. 이 박사는 “편지의 내용은 집안의 대소사와 인간 관계, 감정 등 삶과 밀접하게 관련돼 있는 경우가 많다”며 “그래서 국어학뿐만 아니라 생활사 연구에서도 매우 중요한 자료”라고 강조했다.

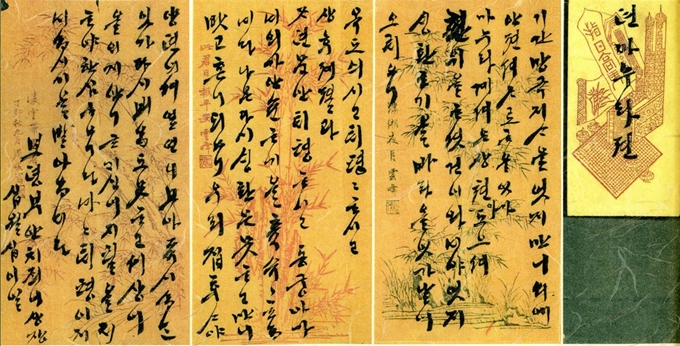

이 박사는 흥선대원군이 쓴 편지의 수신자를 그의 아내에서 며느리 명성황후로 바로잡은 일을 가장 뿌듯한 작업으로 꼽았다. 흥선대원군이 청나라에 볼모로 잡혀 중국 텐진(天津)에서 유폐생활을 할 때 조선으로 보낸 편지가 있는데, 편지 봉투에 ‘뎐 마누라 젼(前)’이라고 적혀 학계에선 이를 아내에게 보낸 편지로 추정했었다. 이 박사는 한국학중앙연구소 재직 시절 이 편지의 수신자가 명성황후임을 밝혀냈다. “’뎐’은 대궐 전(殿)자이고, ‘마누라’는 지체 높은 사람의 부인을 높여 부를 때 사용하던 말이었어요. 아내를 염두에 두고 쓰기는 힘든 내용들이 많은데, 며느리인 명성황후를 수신자를 보면 편지 내용이 딱 맞아떨어지지요.” 흥선대원군의 편지엔 “마누라께서는 하늘이 도우셔서 환위(還位)를 하셨거니와 내 어찌 생환하기를 바라오리까”라는 대목이 나온다. ‘환위’는 임오군란 때 명성황후가 지방으로 피신했다가 왕궁으로 돌아온 일을 가리킨다.

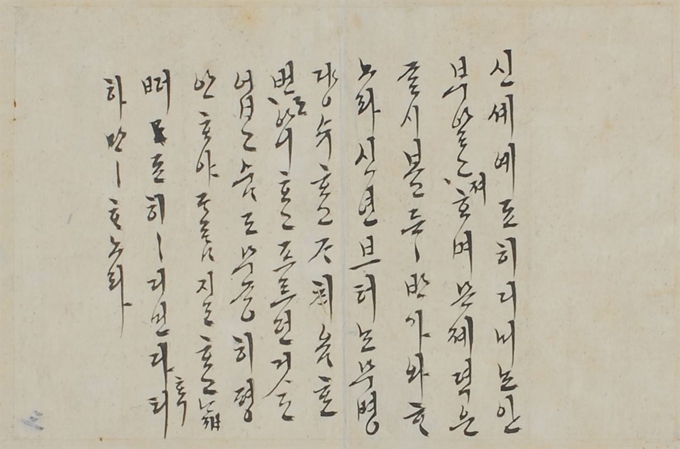

이 박사가 왕실 인물 중 최고의 명필로 꼽은 건 명성왕후다. 현종의 비로, 힘차면서도 유려한 궁체를 자랑한다. 주로 딸 명안공주에게 안부를 전하는 편지들이 전해진다. 반면 명성황후의 필체는 구불구불하게 쓰는 흘림체로, 그다지 유려한 글씨는 아니었다. 이 박사는 “명성황후가 글씨 줄을 맞추는 데 전혀 신경을 쓰지 않고 흘림체로 쓴 것에서 개성과 신념이 강한 기질을 엿볼 수 있다”고 설명했다.

당시 평민이 사용하지 않은 궁중 어휘를 속속 발견해내는 것도 왕실 편지 읽기의 묘미다. “버선은 ‘족건(足巾)’, 밤참은 ‘야참(夜-)’, 옷은 ‘의대(衣襨)’, 요강은 ‘지’, 이동용 변기는 ‘매화틀’, ‘거주하다’는 ‘어(御)하다’ 등… 왕실의 편지를 읽다 보면 밤 새는 줄 몰라요. 옛 한글이 왠지 어렵고 다가가기 힘들다고요? 관심 들여 읽고 상상하다 보면 이 만큼 친근하게 당시를 보여줄 역사서가 없다는 걸 알게 될 겁니다.”

신지후 기자 hoo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0