여의도 국회의사당 앞 농성장 최미자씨

고등학생 당시 대검에 등 찔리고 고역

지금도 등이 욱신거린다. 39년 전 그날의 상처 때문이다.

자유한국당의 5ㆍ18 모독 발언에 항의하기 위해 서울 여의도 국회의사당 앞 농성장에 머물고 있는 최미자(57)씨 얘기다.

1980년 5월 21일 당시 고등학교 3학년이던 최씨는 공부를 마치고 집에 가던 길이었다. 어디선가 장갑차가 튀어나왔다. 주변에서 시위하던 학생, 시민들이 도망치기 시작했다. 최씨도 덩달아 뛰기 시작했다. 전남대병원 앞 대우병원 골목으로 들어갔다. 높은 벽이 있었다. 다들 벽을 타 넘어 도망쳤다. 벽을 타고 넘어가기 어려워하는 최씨와 40대 중반 남성, 둘만 남았다. 아저씨는 우리까지 뭐 어쩌겠느냐, 그냥 있어보자고 했다.

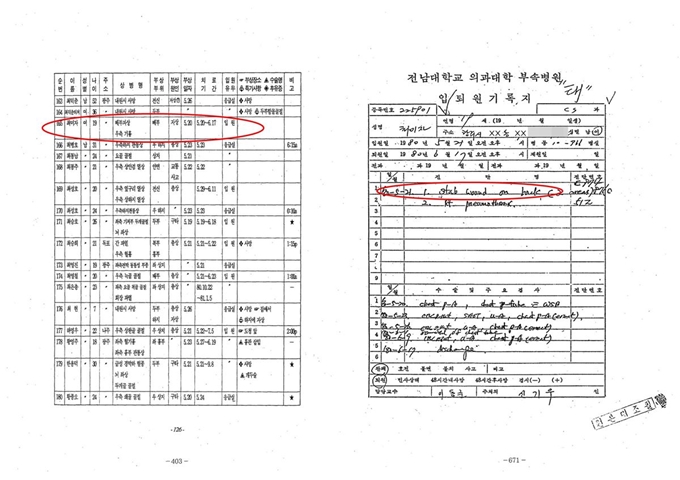

예상은 빗나갔다. 골목에 들이닥친 계엄군은 아저씨부터 짓밟아댔다. 진압봉, 발길질이 이어졌다. 의식을 잃은 아저씨는 축 늘어졌다. 그 다음 최씨더러 “대학생이냐”고 묻더니 고등학생이란 대답에도 주먹과 발을 날렸다. 쓰러진 자신을 두고 계엄군이 돌아서길래 이제 끝나나 했는데 그 중 2명이 되돌아와 “왜 이런 델 돌아다니냐”며 최씨 몸 여기저기에 손 대기 시작했다. 피멍 든 몸으로 저항하자 심지어 대검으로 등을 찌르기까지 했다. 겨우 병원으로 옮겨진 최씨는 한달 가까이 누워지냈다. 대검에 찔린 상처에서 나온 피가 폐에 들어차는 바람에 가슴에 구멍을 뚫고 피를 빼내는 등 고역을 치렀다.

그 뒤 최씨는 입을 꾹 다물었다. 성폭행 사실 만큼은 절대 입을 열수가 없었다. 1988년 국회의 5공비리특별위원회가 연 청문회에서도 출석 요청이 있었지만 거절했다. 지금도 그 때를 생각하면 몸서리가 쳐질 만큼 되새기기 싫은 기억이었기 때문이다.

그토록 싫었던 기억을 다시 끄집어 낸 것은 자유한국당의 5ㆍ18 폄훼 발언 때문이다. 앞서 지난해엔 계엄군의 성폭행 피해 발언도 있었다. 최씨는 “실제 저런 일이 일어났다”고 말할 의무를 느꼈다. 5ㆍ18 당시 구타당했던 오빠 최형호(62)씨 “시위 한 번 나가지 않고, 아무 저항 능력도 없는 고등학생이 해도 건장한 군인이 짓밟을 수 있다는 것, 그것이 바로 광주항쟁의 진실”이라며 분노했다.

지금도 최씨는 상처가 아파 깜짝깜짝 놀란다. 그럴 때마다 그 때 일이 떠올라 식은땀을 흘린다. 최씨는 “저처럼 무고한 광주시민들이 군인들에게 그런 피해를 입었다는 게 너무 억울하다”며 “당시 상황도 모르고 함부로 욕하는 게 너무 화가 난다”고 말했다. 5ㆍ18의 비극은 평범한 이들이 짓밟혔다는 데 있다. 그런 만큼 “피해자뿐 아니라 모두가 5ㆍ18을 추모하고 기념했으면 좋겠다”는 게 최씨의 소망이다.

홍인택 기자 heute128@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0