열대 식물이 무성한 우림 1헥타르(약 1만㎡)에서 매년 새로 싹을 틔우는 새싹이 15만개에 달한다. 그 중 키 큰 나무로 자라는 싹은 1%도 되지 않는다. 어느 새싹이 살아 남는가. 그 답을 찾기 위해 숲 연구자들은 “사람이 녹초가 되는 특정 작업”을 한다. 현장 용어로 ‘엎드려 기기.’ 숲 바닥에 바짝 붙어 새싹을 찾아 내 종류를 확인한 후 표식을 단다. 이름표가 달린 새싹을 매년 하나하나 측정한다.

이 작업을 무려 35년간, 4헥타르 크기의 숲에서 계속한 생물학자 마거릿 로우먼(66). 그가 1999년 쓴 ‘오늘도 나무에 오릅니다’가 출간됐다. 로우먼은 지구상에 남아있는 최후의 생물학적 개척지라 불리는 숲우듬지(숲 꼭대기 쪽의 줄기와 가지) 연구 개척자다. 책은 1970년대부터 1990년대까지 그가 일군 숲우듬지 연구 기록이다.

책은 숲우듬지 연구서 혹은 과학 서적으로만 읽을 순 없다. 로우먼이 자신의 삶을 씩씩하게 개척한 일대기이기도 하다. 어느 분야나 그렇지만, ‘여성’인 현장 생물학자는 학계의 소수자다. 로우먼이 솔직하게 써 내려간 쓰라린 기록이 여성 독자들에게 큰 울림을 줄 것 같다.

미국에서 대학을 졸업한 로우먼은 숲우듬지를 연구하기 위해 혼자 호주로 갔다. 결혼을 하고 두 아이를 낳으며 12년을 호주에 살았다. 그의 분투 대상은 숲만이 아니었다. ‘여성은 자기 시간 대부분을 육아와 가사에 바쳐야 한다’고 굳게 믿은 시부모, 남편과 갈등했다. 그의 회고. “호주 변방 지역에 사는 여성들이 느끼는 좌절감과 나무를 병들게 하는 질병을 나란히 놓고 비교해보곤 했다.”

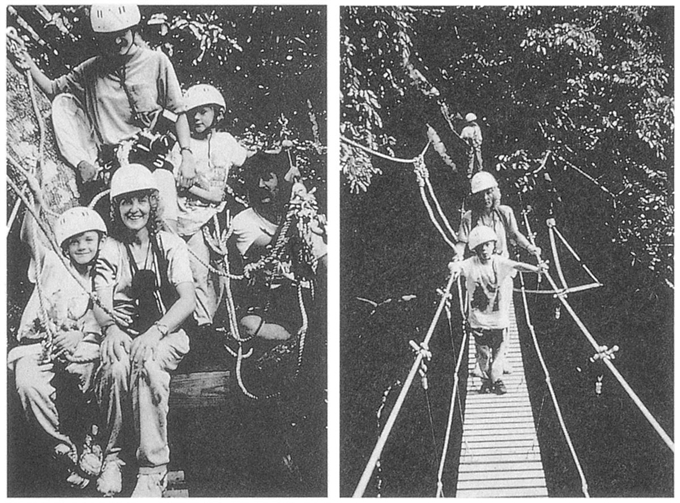

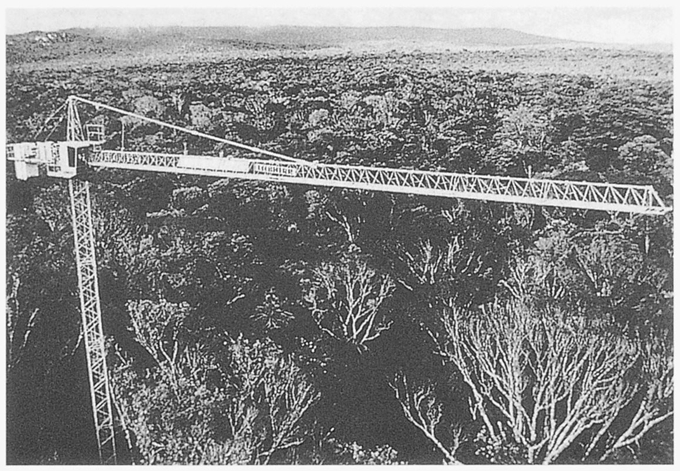

로우먼은 일과 가정의 양립을 끝내 포기하지 않았다. 만삭의 몸으로 이동식 크레인을 타고 유칼립투스 나무에 올랐고, 아이를 돌봐 줄 사람이 없을 땐 어린 아들과 함께 현장 탐사에 나섰다. “숲 속에서 우유병 젖꼭지를 잃어버려 속상해하면서 어떻게든 생태학이라는 발판에서 발을 떼지 않기 위해 고군분투” 했다. 그는 대학에서 강의를 하고, 숲우듬지 탐사팀을 이끌며 ‘엄마’와 ‘과학자’가 평화롭게 공존할 수 있는 자아임을 확인했다. 혼자 해 낸 건 아니었다. 남동생과 어머니에게 전폭적 지원을 받았다.

로우먼은 좋아하는 나무로 무화과 나무를 꼽았다. 무화과 나무는 보통의 나무들과 달리 위에서 아래로 뻗어 나간다고 한다. “남들이 덜 간 길로 가면 또 그 나름의 이점이 있다”는 것을 알려 준 나무다. 로우먼은 고민을 털어놓을 여성 선배조차 없는 험악한 시절을 살았다. 그래서 여성 후배들에게 조언을 아끼지 않는다. “불평하는 대신 소리 지르는 법을 배우라.” 로우먼이 나무의 끝, 혹은 인생의 극단에서 배운 교훈이다.

오늘도 나무에 오릅니다

마거릿 로우먼 지음 유시주 옮김

눌와 발행ㆍ336쪽ㆍ1만5,800원

양진하 기자 realha@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0