◇과학소설(SF)을 문학으로, 과학으로, 때로 사회로 읽고 소개하는 연재를 시작합니다. 지식큐레이터 강양구씨가 격주로 금요일에 글을 씁니다.

<1> 닐 스티븐슨 ‘세븐이브스’

“달이 폭발했다. 이렇다 할 원인도, 전조도 없었다. 한창 차오르는 중이었고, 만월을 하루 앞둔 시점이었다. 05:03:12 UTC. 훗날, 이 순간은 A+0.0.0 또는 그냥 제로(0)로 표시될 터였다.”

충격적이다. ‘세븐이브스’는 첫 쪽을 펼치자마자 파격적인 설정으로 독자를 놀라게 한다. 어느 날, 원인을 알 수 없는 이유로 지구를 돌던 달이 갑자기 폭발한다. 그 충격으로 달이 일곱 개의 조각으로 쪼개진다. 달이 있어야 할 자리에 일곱 개의 삐뚤삐뚤한 파편이 있다면 얼마나 기괴할까.

여기서 끝이 아니다. 지구를 돌던 일곱 개의 달 조각은 며칠이 지나지 않아 서로 충돌해 여덟 개로 늘어난다. 바로 세계 곳곳에서 과학자의 경고가 쏟아진다. 시간이 지날수록 달의 조각끼리 충돌하는 횟수가 늘어나고, 그 결과 달은 점점 더 작은 조각으로 쪼개질 거라고. 그러고 나서 쪼개진 무수히 많은 달의 조각이 지구를 비처럼 덮칠 거라고.

소설은 이렇게 지구를 비처럼 덮치는 달의 조각에 ‘하드 레인’이라는 이름을 붙인다. 그런 하드 레인이 지구에 쏟아지면 어떻게 될까. 수많은 하드 레인이 지구 표면을 강타한다면 인간을 비롯한 지구의 생물 종 대부분의 멸종이 불가피하다. 소설은 하드 레인이 덮친 지구를 ‘푸른 지구’가 아니라 오렌지 빛으로 벌겋게 달아오른 ‘붉은 지구’로 묘사한다.

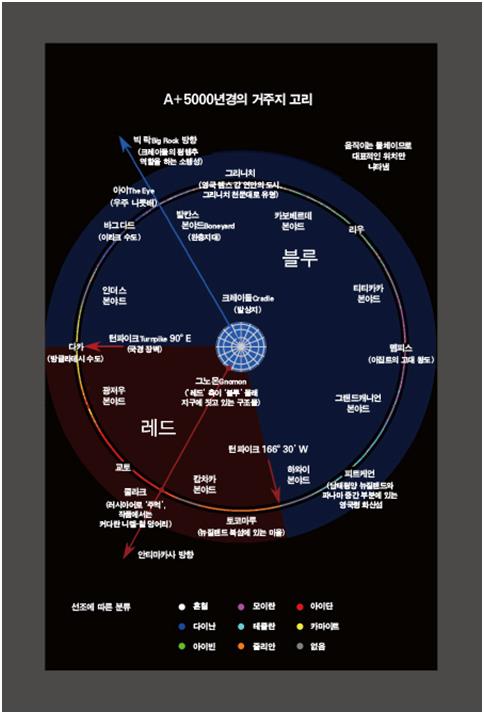

하드 레인이 지구를 덮치기까지 남은 시간은 2년 정도. 사형선고를 받은 인류가 할 수 있는 유일한 일은 문명의 유산을 갈무리해서 선택 받은 소수의 생존자를 우주로 내보내는 것뿐이다. 그들이 짧게는 5,000년에서 길게는 1만 년 가까이 우주에서 버텨 낸다면, 다시 지구에서 새로운 인류 문명을 시작할 수 있다.

그런데 왜 제목이 ‘세븐이브스’, 즉 일곱 명의 이브일까. 눈치 빠른 독자라면 짐작을 했을 테다. 2년 동안 전 세계에서 우여곡절 끝에 선발된 수천 명의 선택 받은 생존자가 우주로 보내진다. 하지만 애초 달이 있었던 궤도 가까이에 안전한 거점을 마련할 때까지 걸린 수년의 시간 동안 살아남은 생존자는 딱 여덟 명뿐이다.

그 여덟 명은 공교롭게도 모두 여성이다. 그나마 한 명은 가임기를 지나서 임신과 출산이 불가능하다. 이제 인류의 재건 가능성은 일곱 명의 여성에게 달렸다. 그들이 바로 ‘세븐이브스’다. 인류 문명은 재건할 수 있을까. 당장 이런 질문이 꼬리를 문다. 남성 없이 여성만으로 이뤄진 이 독특한 공동체가 인류 재건의 희망이 될 수 있을까.

세븐이브스(전 3권)

닐 스티븐슨 지음 성귀수ㆍ송경아 옮김

북레시피 발행ㆍ420쪽ㆍ1만6000원

이렇게 흥미진진한 이야기를 창조한 작가는 닐 스티븐슨이다. 그의 작품은 당대의 정확한 지식에 기반을 두고 과학기술과 삶의 상호 작용을 날카롭게 포착하는 것으로 유명하다. 예를 들어 ‘아바타’라는 단어가 그의 작품 ‘스노 크래시’에서 처음 등장했다. 아직 ‘인터넷’도 낯설었던 1992년에 사이버 가상 세계와 그곳에서 활동하는 분신(아바타)을 예고한 것이다.

‘세븐이브스’도 마찬가지다. 인류의 몰락과 재건을 둘러싼 5,000년의 드라마. 냉정한 ‘사고 실험’ 같은 이야기를 읽다 보면 자연스럽게 질문이 이렇게 바뀐다. ‘인류는 살아남을 수 있을까’에서 ‘인류는 살아남을 자격이 있는가’로. 대답과 그에 맞춤한 실천은 이 작품을 읽는 독자의 몫이다.

마지막으로 하나만 더. 어떤 독자에게는 군데군데 나오는 과학기술 지식이 장해물이 될 수 있다. 그럴 때는 스토리만 따라가도 무방하다. 다만, 꼼꼼하게 읽는다면 소행성 탐사의 최근 동향부터 최신의 생명과학 지식까지 웬만한 교양 과학책 여러 권을 읽어야 정리할 수 있는 과학기술 지식을 수박 겉핥기 할 수 있다.

SF 초심자 권유 지수 : ★★★ (별 다섯 개 만점)

강양구 지식큐레이터

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0