<48> 채제공과의 갈등과 행간을 읽는 다산의 안목

균열과 틈새

다산에게 채제공은 든든한 후원자였고, 채제공에게 다산은 험한 일을 한발 앞서 처리해주는 책사이자 돌격 대장이었다. 둘은 호흡이 잘 맞았다. 채제공은 천주교에 우호적이지 않았지만, 내놓고 배격하지도 않았다. 채제공은 다산의 정치적 아버지였다. 그런 둘의 사이가 언제부터인가 조금씩 균열을 일으키고 있었다. 그리고 주문모 신부 도피 사건 이후 둘의 관계는 눈에 띄게 파열음을 냈다.

정치는 생물이다. 어제의 적이 오늘의 동지가 되고, 오늘의 동지는 내일은 원수가 된다. 필요에 따라 원수와 손을 잡고, 동지의 뒤통수를 친다. 정객에게 ‘결단코’란 없다. 상황이 있을 뿐이다. 1794년 9월 5일 이익운을 흑산도로 유배 보내라는 명이 떨어졌다. 그는 채제공의 오른팔이었고, 다산이 존경하던 선배였다.

당시 채제공은 노론의 김종수와 사사건건 대립하다가 전략적인 제휴로 돌아섰다. 큰일을 무리 없이 진행하려는 정책적 판단이 있었을 텐데, 혈기 넘치는 이익운과 다산은 그 같은 제휴에 동의할 수 없었던 듯하다. 승지 부임을 거부한 이익운에게 대노한 정조는 흑산도 유배의 명을 내렸다. 이익운은 주룩주룩 비를 맞으며 동작 나루를 건넜다. 다산이 배웅 나와 그 비를 함께 맞았다.

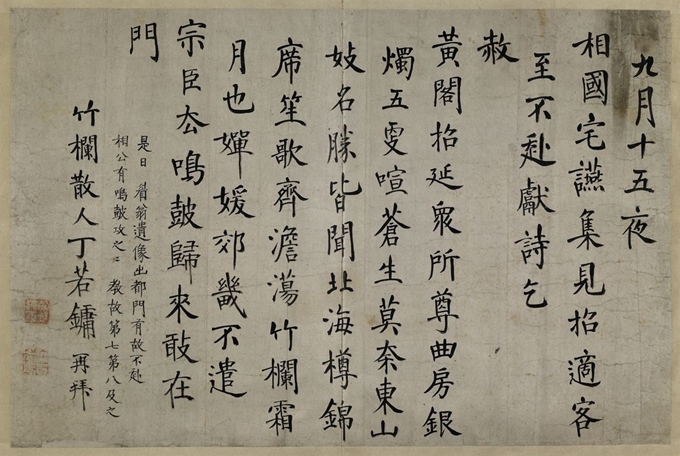

열흘 뒤인 9월 15일에 채제공의 집에서 큰 잔치가 열렸다. 다산은 초대를 받고도 가지 않았다. 이익운의 유배를 방관한 데 대한 불만 표시였을 것이다. 이 시는 다산의 친필이 남아있다. 그 이튿날 다산마저 파직되고 말았다.

쫓겨난 직후인 9월 18일에 다산은 형님 정약전과 남인 그룹의 윤지범, 윤무구, 이휘조 등의 벗과 함께 2박 3일간 북한산 일대를 유람했다. 다분히 항의성 시위였다. 한 달이 조금 지난 1794년 10월 27일에야 다산은 홍문관 부수찬에 임명되었다. 바로 다음 날 정조는 다산을 다시 경기 암행어사에 임명했다.

힘겨루기

1795년은 사도세자와 어머니 혜경궁 홍씨가 회갑을 맞는 해였다. 1794년 12월 7일, 임금은 사도세자의 존호를 새로 올리려고 존호도감(尊號都監)을 설치했다. 채제공을 도제조(都提調)로 삼고, 다산을 실무책임자인 도청랑(都廳郞)에 앉혔다. 사도세자에 공식적인 복권을 선언한 셈이었다.

정조는 절차의 모양새에 유난히 신경을 썼다. 노론의 김종수를 대제학에 임명했다. 존호를 지어 올리는 것은 대제학의 책임이었다. 김종수는 사도세자와 관련해 임금 정조에게 한 오만한 발언으로 계속 문제를 일으켜 왔으므로, 그에게 결자해지케 하려는 의도가 읽혔다.

자기 손으로 사도세자를 높여야 하는 일을 맡게 된 것이 난감했던 김종수는 임금이 21번이나 불렀는데도 한사코 명을 받들지 않았다. 정조가 돈화문 밖에 나가서 올 때까지 기다리겠다는 하교가 있고서야, 김종수는 마지못해 입궐해 막 바로 사직했다. 정조는 일단 그를 판중추부사로 퇴임케 하여 끌어안는 모양새를 갖췄다. 김종수의 추천을 받은 서유신이 대제학에 임명되었다. 서유신도 직책을 받을 수 없다며 버텼다. 사도세자의 존호를 올리는 문서에 자신의 이름을 남기고 싶지 않았던 것이다. 군신간의 미묘한 힘겨루기는 12월 1일부터 7일까지 이어졌다.

고비에서 빛난 순발력

논란 끝에 올라온 존호는 ‘융범희공개운창휴(隆範熙恭開運彰休)’였다. ‘큰 모범이 되고 빛나는 공손함을 갖추셨으며, 새로운 운수를 활짝 열어 아름다움을 드러내셨다’는 의미였다. 정조는 이 존호가 성에 차지 않았다. 무엇보다 금등(金縢)에 담긴 세자의 효성이 드러나지 않았다. 두루뭉술 좋은 뜻을 담아 시늉만 한 존호였다. 하지만 딱히 안 된다고 내세울 명분이 없었다. 정조는 채제공과 이가환을 불러 그 뜻을 말했다.

이가환이 말했다. “여덟 자 존호 중에 개운(開運)이란 두 글자는 석진(石晉)의 연호입니다. 그래서 안 된다고 하십시오.” 석진은 오대(五代) 시절 후진(後晉)의 다른 이름으로 고작 10년간 존속하다 사라진 나라였다. 정조가 무릎을 치며 칭찬했다. “이래서 독서하는 선비가 필요한 것이다.” 결국 존호는 ‘장륜융범기명창휴(章倫隆範基命彰休)’로 고쳐졌다. ‘개운’을 핑계로 고치면서 ‘희공’을 지우고 ‘장륜(章倫)’을 추가했다. 윤리를 환하게 드러냈다는 의미다.

이번에는 대제학 서유신이 옥책문(玉冊文)에서 존호에 담긴 뜻을 설명하면서, 금등에 대해 일부러 한마디도 언급하지 않았다. 금등은 노론이 입에 올릴 수 없는 금기의 언어였다. 응교(應敎) 한광식(韓光植)이 상소를 올려 이 일의 부당함을 논했다. 끙끙대며 아무도 말을 꺼내지 못할 때 다산이 팔을 걷고 나섰다. “옥책에 금등의 일을 언급하지 않는다면 이것은 죽은 글입니다. 새로 다시 지어야 마땅합니다.” 결국 이병모(李秉模)가 글을 새로 짓는 것으로 결말이 났다.

그러고도 일은 끝나지 않았다. 곡절 끝에 옥책과 금인(金印)이 완성되어 이를 봉해 올릴 때였다. 서리가 물었다. “태빈궁(太嬪宮)께 올릴 옥책과 금인에도 ‘신근봉(臣謹封)’이라고 써야 합니까?” 태빈궁은 임금의 어머니인 혜경궁 홍씨를 가리킨다. ‘신은 삼가 봉하여 올립니다’라는 표현은 임금에게만 할 수 있는 표현이었다. 그렇다고 ‘신(臣)’을 빼자고 말하면 참람한 뜻이 있었다. 사도세자의 아내에게 ‘신근봉’의 표현이 타당한가. 서리의 질문은 아주 예민한 문제를 건드리고 있었다.

당황한 채제공이 전례를 찾아보았으나 근거가 안 나왔다. 한나절 허둥대며 어쩔 줄을 모를 때, 다산이 앞으로 나와 말했다. “신근봉이라야 합니다.” 채제공이 눈을 부릅뜨며 “무슨 망언인가?”라고 다급하게 제지했다. 노론 쪽에서 옳다구나 하며 이유를 따져 물었다. 말 한마디가 자칫 큰 재앙을 부를 수 있었다.

다산은 의외로 침착했다. “신하의 이름으로 올린다면 조정에서 태빈께는 신(臣)이라고 칭하지 않는 것이 맞습니다. 하지만 지금은 임금의 명을 받들어 임금께 올려, 임금께서 정성과 효도로 태빈께 올리는 것이 아닙니까? 임금께 올리는 물품인데 어찌 신(臣)자를 쓰지 않겠습니까?”

펄쩍 뛰던 채제공의 표정이 비로소 석연해졌다. 이 한방으로 다산은 논란을 깨끗이 잠재웠다. 그제야 모든 형식과 절차가 정조의 의중에 꼭 맞게 이루어졌다. 고비마다 다산의 순발력이 반짝 빛을 발했다. 다산은 정조의 의중을 먼저 읽어 한 발 앞서 나갔다.

현륭원 식목부 정리

정조는 답답하면 다산부터 찾았다. 1795년 3월에 다산은 왕명을 받고 ‘화성정리통고(華城整理通攷)’의 편찬을 명 받았다. 임금이 아전에게 식목부(植木簿)를 가져오게 했다.

“지난 1789년부터 1795년까지 7년간 수원, 광주, 과천, 진위, 시흥, 안산, 남양 등 여덟 고을에서 현륭원에 나무를 심었다. 이제 논공행상을 하련다. 그런데 어느 고을의 공이 더 많은지, 심은 나무가 몇 그루인지조차 알 수가 없다. 네가 이 서류를 다 가져가서 명백하게 정리해 오너라. 다만 분량이 1권을 넘기면 안 된다.”

여덟 고을에서 지난 7년간 나무를 심을 때마다 올린 공문을 실으니 소가 끄는 수레 하나에 가득 찼다. 다산이 아전을 불렀다. “저기 저 공문을 고을 별로 분류해주겠는가?” 얼마 후 분류를 끝냈다는 보고가 올라왔다. “음. 수고했네. 그럼 각각의 묶음을 연도별 날짜순으로 정리해 주게.”

이틀 만에 산더미 같은 문서가 여덟 고을 별로 구분되어 날짜순으로 정렬되었다. 그러자 다산이 표 여덟 장을 건넸다. 각 장마다 고을 이름이 상단에 적혀있고, 그 아래에는 세로 칸에 나무 이름이 적혀있고, 가로 칸은 연도별로 날짜를 적게 만든 빈 표였다. “이제 저 공문서에 적힌 내용을 이 표에 옮겨 적어 주게나.”

공문서에는 몇 월 몇 일 어느 고을에서 어떤 나무를 각각 몇 그루씩 심었다는 내용이 적혀 있었다. 이미 날짜 별로 정렬되어 있던 문서라, 한 장의 공문은 빈칸 하나에 숫자를 옮겨 적기만 하면 되었다. 산더미 같은 공문을 표에 옮겨 적는 작업도 며칠 만에 끝났다.

고을 별 누계가 끝난 표 8장을 받아 든 다산이 다시 빈 표 한 장을 건넸다. 세로 칸에는 여덟 고을의 이름을 썼다. 가로는 모두 12칸이었다. 7년간 6개월 단위로 두 칸씩 잡되 첫해와 마지막 해는 절반이 채 못 되므로 한 칸만 두었다.

다산이 말했다. “이제 마무리 하세. 앞서 여덟 장의 표에서 6개월 단위로 심은 나무의 숫자를 이 한 장에 집계해 주게.”

엑셀의 원리를 꿰뚫다

최종으로 완성된 한 장의 표에는 놀랍게도 여덟 고을이 7년간 심은 나무의 숫자가 한 눈에 보이도록 말끔하게 정리되어 있었다. ‘여유당전서’에는 심은 나무의 전체 숫자가 무려 1,200만 9,772 그루였다고 적었다. 나무 종류별 통계는 따로 잡지 않았다. 임금의 요구가 어느 고을에서 가장 나무를 많이 심었는지를 물었기 때문이었다. 최종 보고에 첨부하지 않았지만 앞선 표 8장의 세로 칸을 합산하면 수종 별 분류 또한 즉각 가능했다.

보고가 올라가자 정조의 눈이 커졌다. “책 한 권으로도 부족하리라 여겼더니, 너는 소가 땀을 흘릴 분량의 문서를 표 한 장으로 모두 정리했구나. 참으로 대단하다. 훌륭하고 훌륭하다.”

다산은 엑셀의 원리를 완벽하게 이해하고 있었다. 이 내용은 다산의 ‘발식목년표(跋植木年表)’에 실려 있다. 어떤 어려운 일을 시켜도 다산은 척척 처리했다. 유형거와 기중기의 발명으로 경비를 절감했고, 배다리 설계부터 한 도시의 설계도면 및 공사의 공정까지 일사천리로 진행했다. 논란이 될 미묘한 문제는 핵심을 정확히 짚어내어 상대에게 이론의 여지를 주지 않았다. 천주교 문제로 한번씩 임금의 골치를 아프게 했지만 다산만큼 쓸모 있는 신하는 없었다.

정민 한양대 국문과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0