정신질환 범죄자 수 증가… 강력범죄율 비정신질환자의 7배

정부, 위험성 높은 환자 ‘외래치료명령제 강화’ 법개정 추진

지난달 31일 서울 강북삼성병원에서 흉기 난동으로 주치의 임세원(47) 교수를 숨지게 한 박모(30)씨가 조울증(양극성 정동장애)을 앓고 있는 것으로 확인돼 중증 정신질환자 범죄에 대한 불안감이 다시 확산되고 있다. 자ㆍ타해 위험성이 높은 중증 정신질환자는 지속적 치료를 받아야 하지만 퇴원 후 관리가 허술하고 의료이용률이 낮아 강력범죄로 이어지는 악순환이 반복된다는 지적이 나온다.

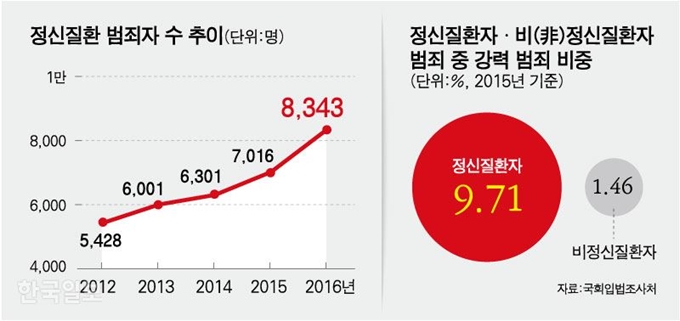

2일 보건복지부와 국회입법조사처 등에 따르면, 정신질환을 앓는 범죄자 수는 2012년 5,428명에서 2016년 8,343명으로 매년 증가하는 추세지만 정신질환자의 범죄율(0.1%ㆍ2017년 기준)은 전체 범죄율(3.9%)의 약 40분의 1 수준에 불과하다. 그러나 발생한 범죄 중 강력 범죄 비중은 정신질환자(9.7%·2015년 기준)가 비(非)정신질환자(1.4%)보다 6배 이상 높다. 정신질환이 곧 범죄로 이어지는 것은 아니지만, 중증 정신질환자에 의한 강력범죄는 예측이 어려워 피해가 더 커질 수 있다는 얘기다.

문제는 개인의 정신적 문제가 충동적인 범죄로 이어지도록 방치하는 관리 시스템에 있다. 국내 중증 정신질환자의 퇴원 후 사후 관리는 지역 정신건강복지센터 및 정신재활시설에서 맡고 있는데, 환자 본인의 동의가 필요하다. 임 교수를 살해한 박씨도 병원 입원 치료를 받을 만큼 극심한 조울증을 앓고 있지만, 최근 1년여간은 외래진료를 받지 않았다. 홍정익 복지부 정신건강정책과장은 “정신병 이력을 밝히기 꺼리는 국내 정서상 퇴원 환자의 약 10% 정도만 동의해 정신건강복지센터 관리망에 들어온다”고 설명했다.

범죄 전력이 있거나 자ㆍ타해 위험성이 높은 정신질환자는 외래치료명령제(정신건강복지법 64조)를 발동해 지속적 치료가 가능하지만, 이 역시 보호자 동의가 없으면 강제할 수 없다. 설사 퇴원환자에 대한 관리를 의무화한다 해도 실제 관리를 담당할 정신건강복지센터의 인프라가 취약하다. 정신건강복지센터의 사회복지사 1명이 관리해야 할 인원은 현재도 평균 70여명에 이른다.

정부도 퇴원 후 관리 대책의 부재를 인식하고 대책을 발표했지만 추진 속도가 더디다. 지난해 7월 경북 영양군에서 조현병 환자 백모(48)씨가 휘두른 흉기에 경찰관이 숨져 국민적 공분이 일자 복지부는 △퇴원 환자의 동의가 없어도 정보를 관할 정신건강복지센터에 통보하고 △외래치료명령제도를 강화하도록 관련법을 개정할 뜻을 밝혔지만, 외래치료명령제도의 경우 아직 개정안 발의조차 안 됐다. 이번 사고 후 복지부는 이날 두 가지 법 개정에 속도를 내겠다고 재차 밝혔다.

전문가들은 중증 정신질환자들이 지속적 치료를 받기 위해서는 퇴원 후 지역사회에 정착할 수 있도록 직접적인 지원이 필요하다고 지적한다. 이만우 국회입법조사처 보건복지여성팀장은 “중증 정신질환자의 경우 가족들도 지쳐 사회적 입원을 반복하다 고립된다”며 “퇴원 후 관리를 담당할 그룹홈과 같은 거주시설 연계를 해줘야 한다”고 말했다. 윤석준 중앙정신건강복지사업지원단 단장은 “조울증ㆍ조현병 등도 고혈압처럼 꾸준히 약을 먹고 관리하면 치유가 가능하다”며 “정신질환자들이 치료를 받고 직업재활 등에 참여해 일상적인 사회생활을 하도록 도와야 한다”고 말했다.

김지현 기자 hyun1620@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0