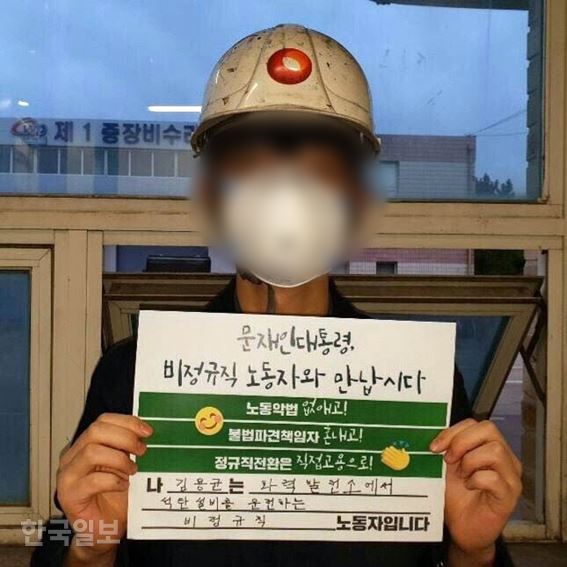

비정규직 노동자 김용균(24)씨가 11일 태안 화력발전소에서 야간 근무 중 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 이후 ‘위험의 외주화’에 대한 비판이 거세지고 있다. 태안 화력발전소를 운영하는 한국서부발전에서만 6년간 최소 9건의 사망 사고가 발생했고, 사망한 이들은 모두 협력업체 소속이었다. 이는 비정규직에게 안전에 대한 문제 제기 기회를 보장하지 않는 하청구조에서 생기는 문제라는 국책연구기관 연구자의 분석이 나왔다.

정흥준 한국노동연구원 연구위원은 18일 MBC 라디오 ‘심인보의 시선집중’을 통해 ‘위험의 외주화’ 현상에 대한 분석을 내놓았다. 정 연구위원은 “정규직들도 위험한 일을 하는 산업이 꽤 있지만 사고가 잘 안 난다”며 정규직들에게 위험 업무를 맡긴 산업 분야에서 산업 재해가 많이 발생하지 않는다고 언급했다.

정 연구위원은 이런 현상의 원인으로 비정규직들이 안전에 대해 문제 제기할 수 있는 통로가 차단된 원하청 구조를 꼽았다. 그는 “정규직들은 안전 업무를 하다가 이게 위험하다고 생각하면 그 문제를 자연스럽게 제기할 수 있다. 그러나 비정규직이나 하청에서 일하는 분들은 시키면 일할 수밖에 없는 그런 상황이니 (사고로 이어질 수 있는 위험 업무를) 거부를 못한다”고 분석했다.

이는 사망한 김씨와 같은 발전사 협력업체 직원들의 증언과도 일치한다. 한국서부발전 협력회사에서 김씨와 같은 석탄 취급 설비직으로 5년간 일했다는 A씨는 “설비를 소유하고 있지 않은 하청 업체는 껍데기일 뿐”이라며 “3년마다 입찰을 따내야 하는 하청업체는 직원 채용부터 설비 개선까지 (원청에) 보고하고 승인 받아야 하는 허수아비”고 말했다.

안전 업무 입찰 과정에서 발생하는 하청 업체 간 가격 경쟁은 비정규직 노동자의 작업 환경을 더 열악하게 만드는 원인으로 지목됐다. 정 연구위원은 “2015년부터 연료운전환경설비 작업이 경쟁입찰 대상으로 바뀌면서 여러 업체가 입찰에 참여했고 단가가 낮아졌다”며 “발전 설비 자체는 발전소 소유이기 때문에 가격 경쟁은 인건비에서 이뤄졌다”고 말했다. 정 연구위원은 “(연료운전환경설비 작업을) 한전에서 했을 때보다 상당히 인원이 줄어서 하게 됐다”고 분석했다.

IMF 사태 이후 본격화된 에너지 산업 민영화 정책이 이런 변화의 시발점으로 꼽혔다. 정 연구위원은 “IMF가 계기가 되면서 에너지 산업 민영화 정책이 추진됐고, 2002년도에 한전에서 발전과 배전이 분리면서, 발전 5사가 한전의 자회사 형태로 분리됐다”고 밝혔다. 그는 “발전사에서는 생산 업무 중 일부를 외주화 하면서 다단계 식으로 하청구조가 이뤄졌다”고 분석했다.

정 연구위원은 “안전보다 생산이 우선시 되는 풍토나 문화를 근본적으로 바꾸어야 한다”며 산업안전문제에 대해서는 원청도 같이 책임을 지게 만들어야 한다고 밝혔다. 정 연구위원에 따르면, 원청업체에 하청업체 직원의 사고 책임을 묻는 내용은 현재 국회에 계류된 산업안전보건법 개정안 등에도 포함되지 않은 상태다.

홍인택 기자 heute128@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0