[책과세상] 우디 그린버그 ‘바이마르의 세기’

시사주간지 타임을 창간한 헨리 루스(1898~1967)는 20세기를 ‘미국의 세기’라 선언했다. 이 책은 ‘미국의 세기’가 실은 ‘바이마르의 세기’라 주장한다. 1차 세계대전 이후 극우ㆍ극좌 양극단에 맞서 민주주의 체제 수호를 위한 갖가지 아이디어가 독일에서 발명됐고, 히틀러를 피해 대서양을 건너간 그 아이디어가 미국에서 만개했으며, 그것이 냉전기 자유민주주의의 토대가 됐다는 주장이다. 저자는 현실주의 국제정치학의 거물 한스 모겐소(1904~1980) 등 바이마르 지식인 5명의 행보를 좇아가며 이 얘기를 풀어나간다.

다양하게 음미해볼 만한 구석이 많은 아주 좋은 책이다. 여기서 우리와 직결된 두 가지만 꼽자면 이렇다.

하나는 우리나라에서도 논란이라고들 하는 자유민주주의 문제다. 바이마르 지식인들은 좌익의 공세에서 노동자를 지키기 위해 복지정책, 노조 권익 강화 등에 열성적이었다. 사민주의 성향이 강했다. 그 때문에 처음엔 ‘자유민주주의’라 쓰던 저자도 나중엔 ‘사회민주주의’를 별 구분 없이 섞어 쓴다. 20세기 자유민주주의란 사민주의였다는 얘기다.

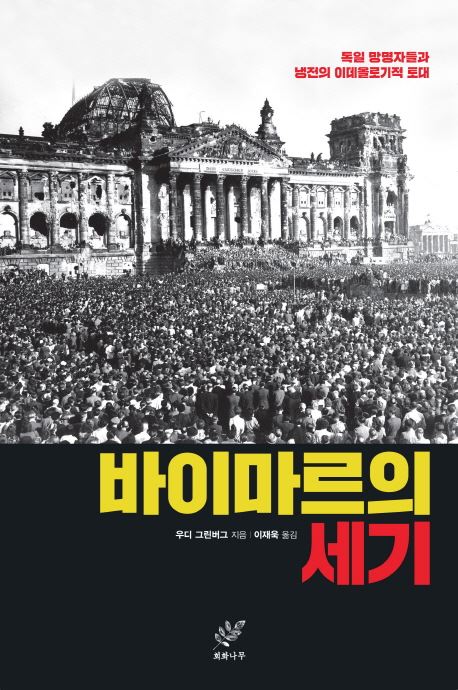

바이마르의 세기

우디 그린버그 지음ㆍ이재욱 옮김

회화나무 발행ㆍ456쪽ㆍ2만3,000원

냉전 종식을 ‘자유민주주의의 승리’라 선언한 프랜시스 후쿠야마의 ‘역사의 종말’에 맞서, 승리한 것은 자유민주주의가 아니라 사민주의였으며 따라서 20세기는 ‘사민주의의 시대’라 불러야 한다던 셰리 버먼의 ‘정치가 우선한다’(후마니타스)를 떠올리게 한다.

동시에 바이마르 지식인들은 그저 계급독재, 국유화, 사유재산 철폐 등만 고집스레 외쳐대던 좌파를 몹시 경멸했다. 이 때문에 반공 강박이 심했는데, 이는 자유민주주의라면서도 스스로의 자유를 해치는 역설을 낳았다. 우리 현대사만 봐도 충분히 짐작된다.

또 한가지 눈 여겨 볼 것은 에른스트 프렝켈(1898~1975) 스토리다. 우리 제헌헌법은 초안자인 유진오(1906~1987) 박사가 바이마르 헌법 등을 참조했다고 알려져 있다. 더 구체적 내용은 없다. ‘바이마르 시기 대표 법학자’ 프렝켈을 추적했던 저자는 조금 더 풍성한 이야기를 들려준다.

프렝켈은 반공을 중시했으나 노동법학자로 노동자와 노조를 위해 일했던 인물이었다. 나치를 피해 미국에 가서 전후 독일 처리 문제에 대한 미 정부의 자문에 응했다. 전쟁이 끝나자 아시아행을 택했다. 나치 때문에 독일엔 정이 떨어진데다, 때마침 미국이 일본 처리 문제도 도와달라 요청해서다.

아시아로 날아온 프렝켈은 미군정청 법률고문, 미소공동위원회 미국 대표단 법률고문으로 한국에 지대한 영향을 끼쳤다. 한국이야말로 ‘바이마르 민주주의’를 실현할 최적의 장소라 생각했을 것이다. 실제 프렝켈은 사민주의 영향이 짙게 배어 있는 한국의 제헌헌법을 자신의 공이라 여겼다. 명이 있다면 암도 있다. 프렝켈은 미국 대표단 가운데 미소공동위원회 판을 깨는 데 가장 적극적이었다. ‘바이마르의 세기’는 그렇게 한반도를 관통했다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0