끝없는 모정이 시어(詩語)로 짙게 남은 목포 서산ㆍ온금동

너무 익숙해 잘 안다고 착각할 때가 있다. 목포가 그렇다. 이난영이 부른 ‘목포의 눈물’의 영향이 크다. 가사에 등장하는 유달산, 삼학도, 노적봉이 전부인 줄 알았다. 완전히 틀린 건 아니지만, 그것에만 주목하면 주변은 눈에 들어오지 않는다. 유달산 남쪽에 형성된 개항장은 반듯반듯하게 정방형으로 구획이 정리돼 있다. 반면 개항장 서쪽 서산동ㆍ온금동은 가느다란 골목을 따라 다락처럼 층층이 작은 집들이 몰려 있다. 진도 조도 흑산도 등 목포 외곽의 섬 사람들이 들어와 형성한 마을이다. 유달산에서 내려다보면 마을 끝자락의 축대가 지금도 장벽처럼 두 지역을 확연하게 구분한다.

◇정겨운 골목 끝에 화사한 꽃이 피었다

햇살이 따스한 초겨울 오후, 서산동 입구 어느 집 평상에선 대여섯 명의 주민이 모여 조촐한 파티를 벌이고 있었다. 머리와 꼬리만 잘라내고 몸통을 통째로 숭덩숭덩 썬 생선 한 마리와 김장김치 한 보시기가 도마 위에 올려져 있다. 생선 이름을 묻자 대답대신 양념초장을 듬뿍 바른 회 한 조각을 들이밀었다. 비리지 않을까 했는데, 김치 한 조각까지 더하니 고소한 맛이 입안 가득 퍼진다. “이것이 목포 인심이제.” 대답은 결국 그걸로 끝이었다. 그래, 생선 이름이 뭐가 중요할까.

서산동은 겉모습도 이웃 간의 정이 속속들이 배어 있을 것 같은 1970~80년대에 머물러 있다. 경사가 시작되는 마을 입구에서 가장 먼저 눈에 띄는 건 오래 된 녹색 택시다. 실제 운행하는 것은 아니고, 관광객을 위한 소품이다. 바로 옆 ‘연희네슈퍼’에는 편의점에서 볼 수 없는 바나나킥, 인디안밥, 쫀드기, 캬라멜 등 추억의 과자와 사탕이 진열돼 있다. 이 역시 추억을 되살리는 소품일 뿐이다. 연희네슈퍼는 영화 ‘1987’을 찍은 곳이다. ‘1987’은 고 박종철 고문치사사건에서 6월 민주항쟁에 이르기까지 현대사의 분수령이 된, 뜨겁고 치열했던 그 해를 다룬 영화다. 연희네슈퍼는 대학생 연희(김태리)의 집으로 등장한다. 서산동이 영화의 배경이 된 데에는 이 동네가 최소한 30여년 전 서울의 어느 변두리와 흡사한 때문이기도 하지만, 김경찬 시나리오 작가가 목포 출신이라는 것도 영향을 미쳤다. 슈퍼 안에는 백상예술대상 시상식에 참석한 그의 사진도 걸려 있다.

연희네슈퍼 맞은편 ‘아이스께끼’ 가게는 ‘인증샷’ 용 교복을 빌려주는 의상 대여점으로 변신했고, 바로 옆 ‘백양세탁소’가 연희네슈퍼를 대신해 추억의 먹거리를 판매한다. 백양세탁소는 올해 3월까지 서치봉(84) 할아버지가 운영하던 실제 세탁소다. “한 40년 전에는 집집마다 조그만 방에 서넛씩 살았어. 좁은 골목이 아침저녁이면 명동 골목처럼 빡빡해부러. 그 덕에 세탁사해서 나도 자식 셋 대학 다 보냈네.” 주전부리를 파는 매대 옆에는 그가 50여년간 써 왔던 재봉틀도 놓여 있다.

세탁소를 마지막으로 도로가 끝나고, 이곳부터는 걸어서만 갈 수 있는 골목이다. 목포 사람들은 골목을 ‘꼴목’이라 발음한다. 둘이 나란히 걷기도 힘들고, 물지게를 지면 옆으로 게걸음을 해야 하는 좁디 좁은 골목길의 느낌이 물씬 풍긴다. 마을 주민들은 지금도 차에 싣고 온 물건을 양손에 들거나 머리에 이고 이 ‘꼴목’을 오른다.

초입에서 조금 오르면 골목은 셋으로 갈라진다. 첫째 골목으로 길을 잡았다. 정감 넘치는 길을 쉬엄쉬엄 걷다 뒤돌아보니 좁은 골목 사이로 바다가 보인다. 허름한 벽체에 어울리지 않게, 파스텔 톤 페인트로 화사하게 단장한 집 몇 채가 잇달아 나타난다. 텃밭이라 부르기에도 민망한 규모의 마당에 서산동의 다양한 모습을 담은 사진이 전시돼 있다. ‘바보마당(바다가 보이는 마당)’을 활용한 목포 출신 사진작가 김신의 ‘골목의 바다’ 작품이다. 공식 전시장은 서까래에 한자로 ‘일천구백칠십팔년’이라는 연도가 선명한 낡은 집이다. 방 안의 작품도 작기는 마찬가지고, 나머지 공간은 골목길을 추억하는 관람객의 낙서로 채웠다. 작가는 작은 마을, 작은 집, 좁은 골목이라는 이미지를 살리기 위해 작품도 일부러 작게 만들었다고 밝혔다. 목포북항 개발로 사라진 고향마을의 정서를 이곳 서산동에서 찾은 것이다.

바로 옆 ‘세상에서 가장 작은 미술관’에는 화가 이화의 ‘만남은 꽃처럼’ 전시가 열리고 있다. 한때는 누군가가 꽃다운 시절을 보냈을 좁은 안방과 부엌, 다락에 알록달록 화사한 꽃 작품이 가득하다. 작품도 작품이지만, 이런 공간을 전시장으로 활용한 아이디어가 돋보인다. 다른 한 집은 환경미술가 김문석의 ‘물고기는 물에서’ 전시장이다. 지역의 예술가들이 서산동 빈집에 더 입주할 예정이라니 낡아가는 마을이 어떻게 변신할지 기대된다.

◇’조금새끼’들 떠난 자리에 모정만 남았다

‘아리랑고개를 / 스키와 썰매로 / 서산동, 온금동 하늘을 연으로 평정한 아이들은 다 어디 갔나 / 보리마당을 땅뺏기로 / 고무줄놀이로 평정한 아이들은 다 어디 갔나’(김재석 시집 ‘보리마당에 살어리랏다’ 중 ‘조금새끼’)

서산동, 온금동을 상징적으로 표현하는 단어가 ‘조금새끼’다. 조수가 낮아 고기잡이가 시원치 않은 조금이면 어부인 아버지도 보름 정도 집에서 쉬게 되는데, 이때 생긴 아이들이 ‘조금새끼’다. 첫 골목을 벗어나 마을 꼭대기에 오르면 목포 시내와 고하도 사이 바다가 내려다보이는 제법 넓은 공터에 정자가 하나 세워져 있다. 주민들은 언덕배기 좁은 땅덩어리를 활용해 보리를 심었고, 마당 있는 집이 없어 공동으로 타작하던 곳이 바로 ‘보리마당’이다.

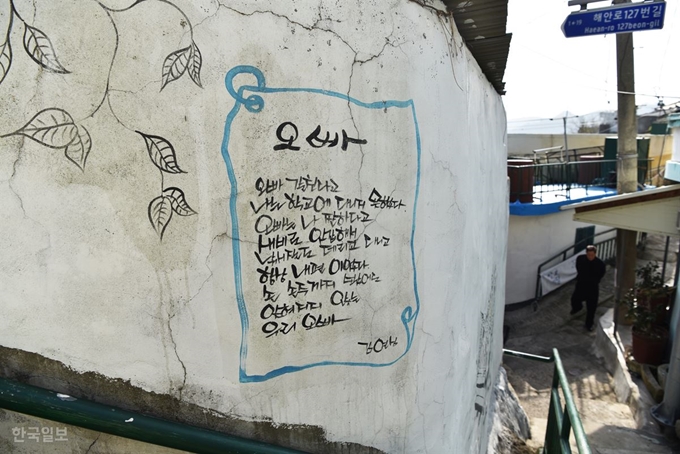

보리마당에서 다시 아래로 이어지는 둘째와 셋째 골목은 목포의 시인들과 서산동 주민들의 자작시로 장식하고 있다. 이른바 ‘서산동 시화골목’이다. 시인들의 작품이 정갈한 시어로 서산동의 옛 풍경과 정서를 담고 있는데 비해, 주민들의 작품은 투박한 언어로 모질고 힘들었던 옛 시절을 추억한다. 주로 ‘조금새끼’들 어머니 작품이다. ‘영감, 허벌나게 사랑허요’ ‘첫날밤에 부끄러워 10일 동안 웅크리고 잤더니 천지신명이 노했는지 자식이라곤 아들 달랑 하나’ ‘오빠 갈칠라고 나는 학교를 다니지 못했다’ ‘몸만 건강하면 산 데로 살제’ ‘다라로 고기 가득 이고 댕기믄서 자식들 키웠제’ ‘새벽 4시에 나가 저녁 8시까지 일하고 고달픈 몸으로 또 내일 도시락 준비’ 등 담벼락에 툭툭 던져 놓은 시어에 삶의 애환과 웃음이 섞여 있다. 고생한 이야기를 다 하자면 끝이 있을까만, 그래도 남들이 보는 작품이라 십중팔구는 자식 자랑이 빠지지 않는다. 어려운 형편에도 학교 시키느라 뿌듯했던 마음, 제대로 가르치지도 못했는데 꼬박꼬박 용돈 보내줘서 고맙다는 이야기, 손주들 낳고 잘 살아줘 기쁘다는 말들로 가득하다. 바다는 푸르고 햇살은 눈부신데, 괜히 마음 한구석이 찡하다. ‘조금새끼’들 떠난 골목에 깊이를 알 수 없는 모정만 가득하다.

서산동과 도로 하나를 사이에 둔 온금동은 ‘다순구미’라고도 부른다. 마을 전체가 남향이어서 언제나 햇볕이 따스하기 때문이다. 이 겨울에도 골목 화분에는 상추와 갓이 싱그럽고, 손바닥만한 텃밭엔 파와 시금치가 푸릇푸릇하다. 기온은 따스하지만 살림살이에까지 온기가 전해지지 못했으리라는 증거는 골목 곳곳에 남아 있다. 그나마 주민들의 가장 큰 경제적 기반이었던 마을 앞 조선내화 공장이 문을 닫으면서 빈집이 더욱 늘었다. 더구나 마을 서편 언덕에 내년 초 개장할 해상케이블카 주탑이 공장굴뚝보다 높게 세워져 있다. 케이블카에서 내려다보는 관광객에게 구경거리가 된다는 게 달가울 리 없으니 이주를 원하는 주민들이 늘고 있는 형편이다. ‘조금새끼’들 떠나고 노인들만 남은 마을은 결국 그렇게 사라질 모양이다.

목포=글ㆍ사진 최흥수기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0