미국 백악관 비서실장에겐 쿼터백, 치어리더, 방패막이 같은 별명이 붙는다. 미식축구 팀처럼 비서실을 이끌고, 대통령의 업적을 제대로 알리며, 외부 정치 공세를 막아내야 하기 때문이다. 장막 뒤에서 이런 역할을 하도록 부여된 권한을 쓰면 쓸수록 커지는 게 권력의 속성이다. 대통령제든 의원내각제든 권력의 크기는 대통령, 수상과의 거리에 비례하기 마련이다. 종종 부속실이 문고리 권력을 행사하는 건 극히 예외적인 한국만의 경우다.

□ 백악관 비서실장(chief of staff)은 업무방식에 따라 치프(chief. 수장)와 스태프(staff. 비서) 형으로 나뉜다. 주어진 권위와 권력을 최대한 확대하면 이른바 ‘왕실장’인 치프 형이다. 왕실장들은 대통령을 망치는 측근이란 비판을 받기도 한다. 버락 오바마 정권의 초대 비서실장인 램 이매뉴얼이 대표적이다. 그는 장관, 비서진으로부터 주례 업무보고를 받는 등 모든 현안에 관여했다. 스태프형은 권한 사용을 자제하며 업무를 본다. 박근혜 정권의 비서실장 다수가 “대통령을 볼 수가 있어야지”라는 말을 남긴 걸 보면, 이들은 스태프에 불과했다.

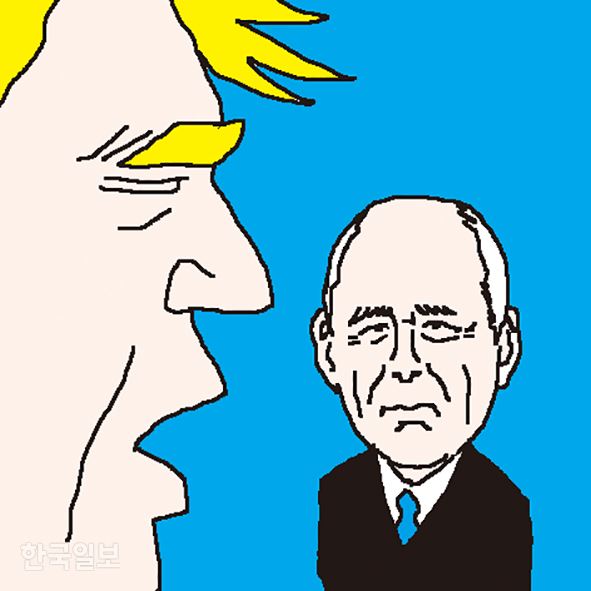

□ 비서실장의 가장 큰 임무는 여론을 가감 없이 전달하며 대통령에게 ‘노(No)’라고 말하는 데 있다. 박지원 의원은 DJ 비서실장 시절 대통령에 대한 입에 담지 못할 비판적 내용도 서면으로 만들어 “읽어 보십시오”하곤 대통령 집무실 책상에 놓고 나왔다고 한다. 반면 사조직이 힘을 쓰면 비서실은 대통령 박수 부대로 전락한다. 존 켈리 백악관 비서실장은 도널드 트럼프 대통령에게 ‘노’를 외치며 충돌도 불사했다. 밥 우드워드의 책 ‘공포(FEAR)’에 이런 장면이 있다. 지난해 8월 트럼프 대통령이 북미자유무역협정(NAFTA)과 한미FTA, WTO에서 모두 탈퇴하자고 하자, 켈리가 나서 “한국은 동맹”이라며 반대했다. 북핵 문제가 중요한 시점에 한국과 무역전쟁은 부적절하다고 설득했고, 결국 트럼프 대통령은 발언을 수정했다.

□ 트럼프 대통령이 이런 켈리를 연말에 교체키로 했다. 불편한 켈리보다 재선에 도움이 될 정치꾼을 후임자로 찾고 있다. 해병대 장군 출신인 켈리는 백악관의 무너진 기강을 바로잡고, 피아를 안 가리는 공격과 엉뚱한 트윗에 이골이 난 트럼프 대통령 옆에서 중재자 역할을 해왔다. 후임자가 켈리처럼 ‘노’라고 말하지 못한다면, 세계는 더 시끄러워질 것 같다.

이태규 뉴스1부문장

※ <한국일보> 논설위원들이 쓰는 칼럼 ‘지평선’은 미처 생각지 못했던 문제의식을 던지며 뉴스의 의미를 새롭게 해석하는 코너입니다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0