소니(SONY)는 전 세계를 호령한 일본 대표 전자기업이다. ‘워크맨(Walkman)’으로 걸으면서 음악 감상이 가능한 신세계를 열었고 ‘플레이스테이션(Playstation)’으로 가정용 게임기 시장을 제패했다. 20세기 말까지 전자산업의 주도권을 쥐었던 미국과 유럽 시장에 아시아 기업의 무서운 가능성을 각인시킨 것도 소니였다.

1989년 9월 소니가 할리우드 메이저 스튜디오 중 하나인 컬럼비아 영화사 인수를 발표했을 때 북미 대륙은 엄청난 충격에 휩싸이기도 했다.

‘추락하는 것은 날개가 있다’는 소설 제목처럼 소니가 구축한 ‘전자왕국’은 21세기에 들어서며 쇠락하기 시작했다. 급기야 2008년 글로벌 금융위기를 겪으며 무너져 내렸다. 엔터테인먼트 사업은 부진에서 탈출하지 못했고 세계 최고 품질을 자랑한 TV 등 가전의 기세도 꺾였다. 소니를 1위 자리에서 끌어내린 것은 후발주자인 삼성전자와 LG전자였다.

2008 회계연도(08년 4월 1일~09년 3월 31일)에 소니는 매출액 7조7,300억엔과 영업손실 2,278억엔이란 처참한 성적표를 받아 들었다. 매출액은 직전 회계연도보다 12.9% 줄었고 영업이익은 무려 160%가 감소하며 맨 앞에 마이너스(-)가 붙었다. 소니가 14년 만에 맛본 적자다.

2009ㆍ2010 회계연도에는 영업손실을 면했지만 2011 회계연도에 다시 영업손실 673억엔이란 치명상을 입었다. 연간 순손실은 무려 4,567억엔에 달했다. ‘이대로 끝날 수도 있다’는 위기감이 팽배했던 시기에 현재 회장인 히라이 가즈오(平井一夫)가 최고경영자(CEO)로 전격 발탁됐다. ‘영웅은 난세에 등장한다’는 말은 틀리지 않았다.

◇평사원 출신 구원투수

7일 소니에 따르면 히라이 회장은 1960년 도쿄에서 은행원의 아들로 태어났다. 대학을 졸업하고 24세였던 1984년 CBS레코드(현 소니 뮤직 엔터테인먼트)에 입사하며 소니와 인연을 맺었다. 어린 시절 아버지를 따라 미국과 캐나다 등에서 거주해 영어에 능숙한 히라이 회장은 일본에서 마케팅 업무를 담당하다 미국지사로 건너갔다.

1995년에는 소니 컴퓨터 엔터테인먼트 아메리카(SCEA)로 자리를 옮겨 플레이스테이션 사업을 맡았다. 이듬해 SCEA 부사장이 됐고 미국 내 게임사업의 성과를 인정받아 1997년 소니 컴퓨터 엔터테인먼트(SCEI) 부사장으로 영전했다.

이후에도 주로 음악과 게임사업에서 경력을 쌓은 히라이 회장이 2012년 4월 사장으로 승진하며 소니 CEO에 선임된 것은 소니는 물론 일본 재계에 일대 사건이었다. 오너 가족도 아니고 소니의 ‘몸통’인 전자분야 경력이 전혀 없는 게임사업부 출신의 첫 CEO였기 때문이다. 게다가 당시 그의 나이는 52세로 역대 소니 CEO 중 최연소였다. 일본 언론 등은 그에게 ‘샐러리맨의 신화’라는 수식어를 붙였다.

히라이 회장은 2013년 재무와 전략 분야 경험이 풍부한 요시다 겐이치로(吉田憲一郞) 사장(당시엔 부사장)을 최고재무책임자(CFO)로 전격 영입했다. 1959년 구마모토에서 태어난 요시다 사장은 히라이 회장보다 나이가 한 살 많고 소니 입사도 1년 빨랐지만 평사원 출신이란 것은 둘의 공통점이었다. 커리어가 전자사업과는 거리가 멀었다는 것도 비슷했다.

요시다 사장은 2000년 소니를 떠나 자회사 소니 커뮤니케이션(소넷) 네트워크로 자리를 옮겼다. 2005년부터는 소넷 네트워크 대표이사를 지냈지만 히라이 회장의 요청에 “신세를 진 회사에 보답하겠다”며 복귀했다. 소니 부활이란 무거운 짐을 짊어진 콤비가 탄생했다.

◇주력 사업도 미련 없이 버렸다

경영의 전권을 쥔 히라이 회장의 소니 심폐소생술 첫 단계는 불요불급한 자산 매각이었다. 미국 뉴욕 맨해튼의 미국법인 건물과 도쿄 미나토구 소니 본사 인근 25층 빌딩 등을 잇달아 팔아 현금 유동성을 확보했다. 이어 소니의 장단점을 면밀히 분석해 3년 단위의 중기 기업전략을 수립, 경쟁력을 상실했거나 성장 가능성이 낮은 사업에는 가차 없이 구조조정의 칼날을 들이댔다. 소니의 자존심이었던 TV 사업도 예외는 아니었다.

히라이 회장은 한국 제품에 밀린 TV사업부를 3분의 1 규모로 축소해 독립법인 체제로 전환했고 경쟁이 치열한 디스플레이 사업은 접었다. 한때 ‘바이오(VAIO)’ 브랜드로 유명했던 PC 사업도 팔아버렸다. 워크맨으로 글로벌 기업 소니를 일군 오디오 사업부를 분사시켰고 ‘소니에릭슨’ 브랜드 휴대폰을 합작한 에릭슨과의 관계도 정리했다. 1991년 세계 최초로 상용화한 리튬이온 배터리 사업까지 2016년 무라타제작소에 넘겼다.

대신 디지털카메라의 핵심부품인 이미지센서와 프리미엄 음향기기, 게임과 음악 등 콘텐츠 사업에 역량을 집중했다. 패배감에 물든 조직에 ‘기술의 소니’로 대표되는 장인정신을 다시 불어넣기 위해 연구개발(R&D) 투자를 늘렸고, 모래알처럼 섞이지 못했던 각 사업부의 융합을 위해 “소니는 하나”란 것을 강조했다.

주력 사업을 버렸으니 당연히 조직 내부는 물론 주주들의 우려가 쏟아졌지만 히라이 회장은 자신이 정한 방향으로 밀고 나갔다. CFO로서 재무를 책임진 요시다 사장은 히라이 회장의 든든한 버팀목이었다. 자금 압박이 끊이지 않았던 시기에 요시다 사장은 탄탄한 재무구조를 구축해 소니의 변화에 동력을 제공했다.

전략은 적중했다. 신흥 국가에서 스마트폰 시장이 폭발적으로 커져 이미지센서의 가치가 날로 뛰었다. 플레이스테이션4도 이름값을 하며 전 세계 가정을 점령했다. 이미지센서 기술을 기반으로 풀프레임 미러리스 카메라 시장을 개척한 뒤 1위를 달리고 있다.

2015년에는 회계부정으로 구조조정에 들어간 도시바의 이미지센서 사업까지 인수했다. 지난해 기준 소니는 이미지센서 분야에서 50%에 육박하는 점유율로 글로벌 1위를 지켰다. 올해 3월 말 종료된 2017 회계연도에 소니는 7,349억엔의 영업이익을 기록하며 완벽한 부활을 알렸다. 매출은 최근 10년간 가장 많고 영업이익은 중기 기업전략에서 목표로 잡은 5,000억엔을 훌쩍 뛰어넘은 역대 최대 실적이다. 히라이 회장은 지난해 27억1,300만엔의 보수를 받으며 일본 ‘연봉킹’에 올랐다.

◇요시다가 이끌어갈 소니는

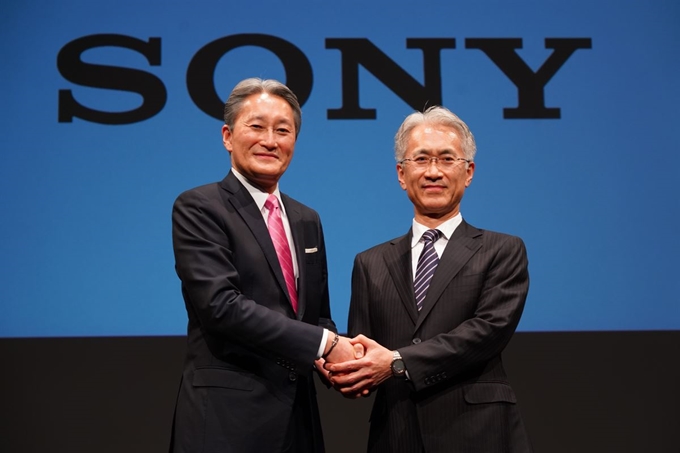

지난 2월 2일 도쿄 소니 본사에서 열린 미디어 간담회에서 히라이 회장은 “건강한 소니로 되돌아왔고 앞으로는 요시다를 중심으로 소니가 성장하도록 지원하겠다”고 깜짝 발표했다. 자신과 손발을 맞춰 소니를 위기에서 구한 요시다 사장을 후임 CEO로 지명한 것이다.

2018년 회계연도가 시작된 올해 4월 1일 두 사람이 각각 회장과 사장으로 동반 승진하며 요시다 사장이 CEO 자리를 물려받았다. 역대 소니 CFO 가운데 CEO로 발돋움한 것은 그가 처음이다.

히라이 회장과 요시다 사장은 자신의 능력으로 소니 CEO가 됐다는 공통점이 있지만 성향은 조금 다르다. 히라이 회장이 호방한 성품에 과감한 추진력이 돋보인다면 요시다 사장은 성실하고 신중한 모범생 스타일로 알려졌다. 큰 방향에는 차이가 없더라도 히라이 회장이 CEO를 지낸 6년과 요시다 체제에서 소니 경영의 결이 달라질 수 있다.

사업적으로도 소니는 가상현실(VR) 게임기와 이미지센서를 포함한 자동차 부품사업 속도를 높이는 중이다. 미래 성장동력인 인공지능(AI)과 빅데이터, 스마트 모빌리티 등에도 집중하고 있다. 히라이 CEO 시절과는 또 다른 성격의 도전이 시작됐다.

지난 5월 일본 닛케이신문과의 인터뷰에서 요시다 사장은 “어려움을 겪었던 지난 10년 동안 준비가 부족했다”고 말했다. 과거에 대한 반성과 함께 미래 준비 의지가 교차하는 답변이다. CEO 취임 이후 지금까지 일본 언론에 비친 요시다 사장의 모습은 막중한 책임감으로 끊임없이 미래를 고민하는 경영자다.

소니의 지휘봉을 넘겨받은 순간 그는 이미 시험대에 올라섰다. 앞으로 자신이 재무통일뿐만 아니라 탁월한 전략가란 사실을 입증할 방법은 모든 경영자의 숙명인 실적뿐이다.

김창훈 기자 chkim@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0