그날 그 뉴스는 순식간에 나를 불의하고 정의롭지 못한 세상에 데려다 놓았다. 모른 척 살고 있었는데, 별일 없이 살고 있었는데. 고시원의 화재, 많은 사망자. 고시원에서 일어난 화재인데 사망자는 대부분 나이가 많았다. 이미 한국에서 고시원은 쪽방의 다른 이름이다. 가까스로 목숨 건지기에 성공한 사람들이 거주한 곳이 실패한 사람들과 다른 거라고는 월 4만 원짜리 창문이 있다는 것. 경제적 결핍은 가장 근본적인 인권마저 박탈한다. 가난한 이들의 불행은 당연한 것인지 먹먹했다.

사고 후 홈리스를 돕는 단체의 활동가는 인터뷰에서 서울시 지원으로 홈리스에게 고시원으로 들어가게 하는 지원 사업을 하고 있는데 화재를 보면서 이게 맞는 것인지 고민이라고 했다. 활동가가 자책하지 말기를 바랐다. 나는 몇 년 전 재능기부로 홈리스의 재활을 돕는 잡지 <빅이슈>의 창간 준비를 함께 했다. 오랫동안 잡지쟁이였으니 뭐라도 도움이 되기를 바라며 찾아가면서도 그분들에게 재활의지가 있을지 의심했다. 하지만 직접 얼굴을 맞대고 이야기하면서 내 안에 ‘노숙인’이라는 단어가 얼마나 편협하게 정의되어 있었는지 확인하고 창피했다. 이후 잡지 판매를 통해 재활에 성공하거나 임대주택에 입주한 분들이 많이 생겼다. 그들을 직접 돕는 활동가, 잡지를 구입하는 독자가 있기에 가능한 기적이다. 잡지 판매원 중 한 분이 하늘의 구름을 보면 임대주택 같고, <빅이슈>를 누군가 구입해주면 마음을 어루만져 주는 것 같다고 했다.

갈수록 심해지는 불평등을 이기는 것도 불의를 이기겠다는 단호함을 지닌 사람일 것이다. 21세기의 슈바이처로 불리며 사회정의와 보건 평등을 위해 활동하는 폴 파머는 “어떤 생명은 덜 중요하다는 생각, 이것이 모든 악의 근원이다.”라고 말한다. 의사이자 인류학자로 빈곤층과 사회적 약자를 위해 30년을 헌신한 그가 한 이 말에 나는 매료됐다. 아이티 등 세계 최빈국의 가난한 사람들에게 의료지원을 하는 그에게 어떤 말을 들렸을지 예상됐다. 예를 들어 어떤 논문은 아프리카에서 새로운 에이즈 환자의 발생을 막는 것이 이미 에이즈에 걸린 환자를 치료하는 것보다 28배나 비용 대비 효과적이라는 결론을 냈다. 그럼 당시 2500만 명인 아프리카의 에이즈 환자는 그냥 죽게 놔두라는 것인가. 생명을 두고도 사람들은 효율성을 따지고, 누군가는 이 논문의 주장에 고개를 끄덕일 것이다.

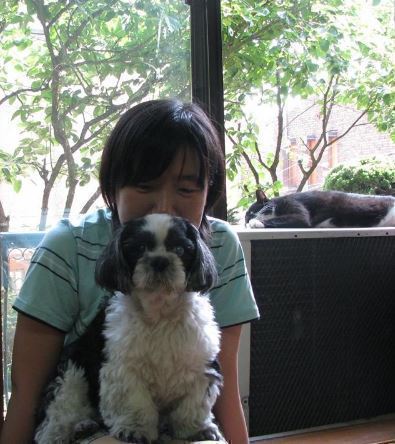

그가 말한 ‘어떤 생명’의 사회적 약자의 범주를, 나는 동물까지 확장한다. 당장 이 글을 쓰는 오늘만 해도 광주에서 개가 네 다리에 화상을 입은 채 발견됐다. 발견 당시 개의 네 다리는 까맣게 그을리고 살갗이 벗겨져 피를 흘리고 있었다. 치료를 받고 있지만 패혈증 등으로 위험한 상태이다. 이 사건의 가해자에게 개는 인간과 같은 생명의 범주에 들지 못한다. 다른 종이어서, 다른 인종이어서, 가난해서 죽어도 어쩔 수 없는 생명이 있는 세상이다.

요람에서 무덤까지 인간의 경제적 불평등이 가속화되는 것처럼 동물도 양극화 문제는 심각하다. 개만 보더라도 버려지지 않고 인간의 안전한 보살핌을 받는 개들은 고작 10퍼센트 정도이고(2010년 동물자유연대 조사), 나머지는 일생의 한 번쯤은 버려져 생사 여부가 순식간에 불투명해지고, 뜬장에서 음식물 쓰레기만 먹고 살다가 식용으로 죽임을 당하는 개가 1년에 200만 마리, 끊임없이 새끼를 생산해야 하는 강아지 공장의 개들도 있다. 고양이도 최근 붐이라며 관심이 집중되지만 길에 사는 고양이 중 다가올 겨울을 무사히 넘기지 못하는 생명도 많고, 보기 좋은 순종이 되려고 오늘도 온갖 기형을 갖고 태어나는 고양이들이 수두룩하다. 근본적인 생명권도 보장받지 못하고 살고 있기는 동물도 마찬가지이다.

폴 파머의 연설집 <세상은 이렇게 바꾸는 겁니다>에 실린 하버드 의대 졸업식 연설문에서 저자는 졸업생들에게 영화 <매트릭스>의 모피어스가 내민 파란색과 빨간색의 두 알약 중 빨간약을 먹는 모험을 하기를 권한다. 파란 약을 삼키고 진실을 외면한 채 풍요로운 의사 생활을 할 수도 있지만 무지는 축복이 아니라고. 빨간약을 먹으면 불필요한 슬픔과 고통이 보이지만 그래야 세상을 바꿀 수 있다고. 가장 아프고 약한 사람들의 생존과 존엄을 위해서 싸우라고. 저자의 이런 권유는 약자를 위해 마음을 쓰는 모든 사람들에게 전하는 말일 것이다. 빨간약을 먹고 생명의 편에 서라고. 물론 빨간약을 먹고는 곧 토하고 싶을지도 모른다. 세상을 있는 그대로 보는 일은 고통이니까. 약을 입에 넣고 삼킬지 다시 뱉을지는 오롯이 각자의 몫이다.

김보경 책공장 더불어 대표

<세상은 이렇게 바꾸는 겁니다>, 폴 파머, 골든 타임

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0