어제 1부 시작, 3년 걸쳐 완성

전문 제작극장 등 부족한 현실 드러나

바그너가 28년 만에 완성한 대서사시 ‘니벨룽의 반지’(‘반지’)는 오페라 역사상 가장 위대한 걸작으로 꼽힌다. 4부작으로 이어지는 ‘반지’ 시리즈는 총 연주 시간만 16시간에 달하는 대작이다. 바그너의 고장인 독일 바이로이트 축제에서도 어렵게 공연되는 이 작품이 한국 제작사의 기획으로 국내 무대에 오른다. 2005년 발레리 게르기예프가 이끄는 러시아 마린스키 오페라단이 ‘반지’ 4부작을 국내에서 선보인 적은 있지만 한국 프로덕션의 제작은 국내 오페라 70년 사상 처음이다. 이번 ‘반지’ 시리즈 제작은 한국과 독일 수교 135주년을 기념하는 것이기도 하다.

한국 첫 제작 ‘반지’ 의의는

‘반지’ 시리즈는 오페라계의 피카소라 불리는 아힘 프라이어(84)가 연출을 맡고 그의 부인인 한국인 에스더 리가 설립한 제작사 월드아트오페라가 제작을 뒷받침한다. 1부인 ‘라인의 황금'을 시작으로 2019년 5월 ‘발퀴레’, 12월 ‘지그프리트’, 2020년 ‘신들의 황혼’까지 3년 동안 시리즈를 완성하는 것이 목표다. 편당 제작비는 30억원씩으로 모두 120억원이 들어가는 대형 프로젝트다. 기대만큼 우려도 컸다. 작은 오페라단을 중심으로 출연진과 오케스트라를 꾸려야 하는 데다 한국 관객에게 ‘반지’ 시리즈가 낯설기에 작품이 완성될지 의심하는 이들도 적지 않았다.

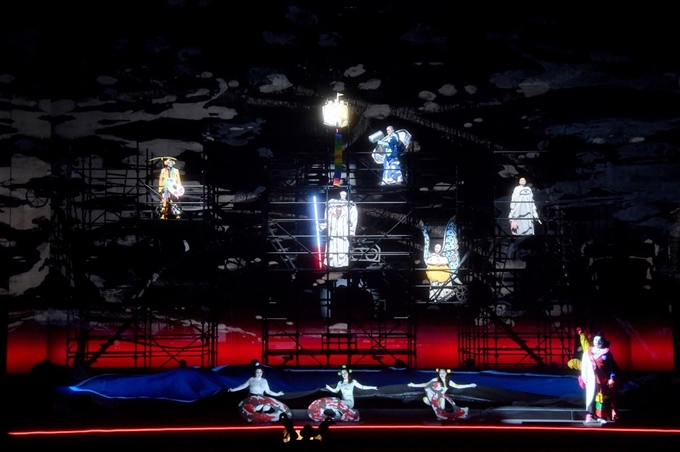

14~18일 서울 서초동 예술의전당에서 공연되는 ‘라인의 황금’은 새로운 ‘반지 ‘시리즈의 탄생을 예고했다는 평을 받고 있다. 관객의 좋고 싫음이 엇갈릴 수 있지만, 프라이어의 연출이 새롭다는 평이 많다.

프라이어는 독일 서사극의 거장 베르톨트 브레히트(1898~1956)의 마지막 제자다. 그는 이번이 세 번째 ‘반지’ 연출이다. 프라이어의 ‘반지’는 상징과 은유로 무대를 채운다. ‘반지’ 시리즈는 초월적 힘을 지닌 니벨룽의 반지를 소재로 신과 인간의 권력에 대한 집착과 파멸을 그린다. 이용숙 오페라 평론가는 “관객들이 보통 바그너 작품에 기대하는 웅장하고 압도적인 작품은 아니었지만, 이야기에 빗댄 아이디어 하나하나가 엄청났다”고 평했다.

바그너 작품은 오케스트라 연주도 쉽지 않다. 한국의 프라임필하모닉오케스트라가 주축이 된 가운데 바이로이트 축제 오케스트라 단원 6명이 가세해 금관 파트 등을 보강했다. 아놀드 베츠엔, 나디네 바이스만 등 바이로이트 축제 주역 성악가들과 바그너 전문 성악가인 전승현, 김동섭을 비롯해 국내외 유명 오페라 가수들이 출연한다. 30년 동안 오페라계에 몸담은 장수동 오페라 연출가 겸 서울오페라앙상블 대표는 “매번 같은 작품을 똑같은 프로덕션으로 올리던 한국 오페라계에서 ‘반지’ 시리즈를 시작한다는 것 자체에는 의미가 있다고 본다”고 말했다.

한국 오페라 나아갈 방향은

역설적이게도 ‘반지’ 시리즈 도전은 한국 오페라계의 취약점을 드러내기도 한다. 한국 오페라 역사는 1948년 서울 명동 시공관에서 베르디의 ‘춘희’(라 트라비아타)를 초연하면서 시작됐다. 이후 70년 동안 오페라단체가 110여개에 이르는 등 양적으로는 성장했다. 반면 오페라 제작자 양성을 위한 장기 투자 등 질적 성장은 등한시했다. ‘반지’ 시리즈 제작 과정은 이런 현실을 반영한다.

장수동 대표는 “‘반지’가 한국 프로덕션의 작품으로 다시 공연되기 위해서는 보관공간과 제작공간의 역할을 하는 제작극장이 있어야 한다”고 주장했다. ‘반지’ 시리즈는 2편인 ‘발퀴레’부터는 극장을 옮겨서 무대에 올려야 한다. 지역마다 오페라를 올릴 수 있는 극장은 많지만 한국에는 오페라 제작 극장 시스템이 자리 잡지 않았다. 장 대표는 “한국의 오페라가 꼭 한국적인 주제를 다뤄야만 하는 것은 아니다”며 “서울 예술의전당, 대구, 대전, 부산 등 지역의 극장들이 제작극장화되면 작곡가도 나오고, 관객 문화도 생기게 될 것”이라고 했다.

이용숙 평론가 역시 “한국에는 정상급 성악가들이 많지만 제작 측면에서는 교육이 부족하다”는 점을 꼬집었다. 오페라 극작이나 연출은 학교는 물론 극장에서도 배울 수 없고, 성악가들 역시 외국 유학을 다녀오지 않고는 오페라 가수로 활약하기 어렵다.

오페라가 소수만을 위한 문화라는 선입견도 여전히 한국 오페라 발전을 가로막는 높은 벽이다. 각 단체들의 여러 방법을 고안해 관객 확보를 위해 노력하고 있다. 지난달 국립오페라단이 선보인 오페라 ‘헨젤과 그레텔’은 가족 단위 관객을 타깃으로 제작한 작품이다. 윤호근 국립오페라단장은 “우리 아이들은 미래의 잠재적 오페라 관객”이라며 “어린 시절 오페라를 접하는 게 중요하다고 판단해 어른과 아이가 함께할 수 있는 작품을 선택했다”고 밝혔다. 국립오페라단은 내년 국립현대무용단과 합작하는 오페라를 선보인다. 이 역시 관객 개발을 위한 성격이 강하다. 지난해 예술경영지원센터가 발간한 공연예술실태조사에 따르면 오페라 관람 국내 관객수는 41만여명이다. 그나마 유료관객 비중은 40% 수준에 머물러 있다.

양진하 기자 realha@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0