“우리도 한때 난민이었다.”

1인당 국내총생산(GDP) 717달러(약 81만원)에 불과한 아프리카 빈국 우간다 국민들의 정서다. 난민 수용을 넘어 자활할 수 있도록 정착을 지원하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이민자 행렬 ‘카라반’을 막기 위해 국경에 군을 투입해 총부리를 겨누는 것과 대조적이다. 세계 최강 미국의 1인당 GDP는 6만2,517달러(약 7,077만원)로 우간다의 87배에 달한다. ‘곳간에서 인심 난다’는 옛말이 꼭 들어맞지는 않는 셈이다.

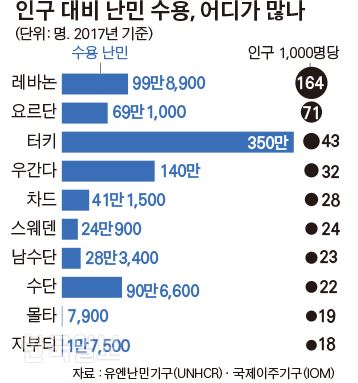

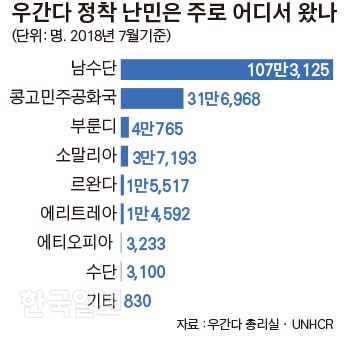

미국과 유럽을 비롯한 지구촌 각지에서 난민을 배척하는 정서가 들불처럼 번지고 있지만 우간다는 유독 다른 길을 걷고 있다. 난민 유입을 차단해 생사의 갈림길로 몰아넣거나 기껏해야 한데 모아 수용하는 대신 정착을 장려하는 발상의 전환이다. 집을 짓거나 경작할 땅을 떼주고 자립하도록 배려한다. 또 정착촌에 학교, 의료시설, 우물 등을 적극 지원해 근처에 사는 주민들과 상생하는 기반을 제공하고 있다. 그 결과 연간 2억 달러(약 2,264억원)에 달하는 국제사회의 난민 지원금 가운데 30%가량은 우간다인들도 함께 혜택을 입고 있다. 총리실 산하 난민부에서 ‘선임정착관’으로 활동하는 솔로몬 우사칸은 뉴욕타임스(NYT)에 “우간다는 기본적으로 국경을 열어두고 인접국인 남수단과 콩고민주공화국(민주콩고)에서 들어오는 난민을 거부하지 않는다”고 말했다.

무엇보다 과거의 경험이 크게 작용했다. 주민들은 독재자 이디 아민의 잔혹한 통치와 잇단 내전에 내쫓겨 현재의 남수단 지역으로 탈출해 목숨을 건졌던 기억이 생생하다. 10대를 난민으로 지냈던 마크 이드라쿠(57)는 “수단으로 피난갔을 때 그들이 도움을 줬다”며 “내게 단 한 푼도 요구한 것이 없다”고 고마움을 표했다. 경제적으로도 난민과 원주민 공동체는 이미 한 몸이다. 북서부 아루아의 건설업자 샘 오몽고(50)는 NYT에 “난민 노동자 3명을 고용했다”고 했고, 에이모스 찬디가(28)는 “6에이커(약 7,300평)의 토지 가운데 2에이커를 난민에게 빌려 줬다”고 말했다. 전쟁에 패하거나 피해를 입은 부족이 다른 곳으로 옮겨가 터전을 새로 개척하는 건 제국주의 침탈 이전까지 아프리카에서 유지돼 온 오랜 전통이라고 한다.

우간다의 난민 우호 정책에는 32년째 우간다를 통치하고 있는 ‘스트롱맨’ 요웨리 무세베니 대통령의 정치적 의지도 한몫하고 있다. 그의 통치이념인 ‘범아프리카주의’를 선전하는데 안성맞춤이기 때문이다. 무세베니는 한때 아프리카의 차세대 지도자로 추앙받다가 현재는 반대파를 가혹하게 탄압하는 독재자 이미지로 각인돼 있다. 올 8월 유명 팝스타 출신 야권 정치인 보비 와인(32)은 알자지라와의 인터뷰에서 “우간다가 미국의 군사지원금을 야권 탄압에 쓰고 있다”며 지원 중단을 촉구했다.

이처럼 정치적 의도가 뻔한데도 서구 국가들은 여타 독재자와 달리 무세베니를 비판하는 데 섣불리 나서지 않고 있다. 냉혹한 국제사회에 유독 온정적으로 비치는 우간다의 독특한 난민 정책이 정권 유지에 일조하는 셈이다.

인현우 기자 inhyw@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0