정교하고 축소지향적 일본 문화가 식재료 낭비를 줄이는 쪽으로 힘을 기울이기 시작했다. 낭비를 줄여 소외계층이나 기아에 허덕이는 외국에 식량을 지원하려는 목적인데, 먹을 수 있는 데도 버려지는 음식을 뜻하는 ‘식품 로스(loss)’를 줄이는 활동에 비영리활동법인뿐 아니라 식재료를 교환하는 앱 등을 개발한 스타트업 기업들의 참여가 늘고 있다.

18일 니혼게이자이(日本經濟)신문에 따르면 2015년 기준 일본에서 먹을 수 있는데도 버려지는 식품이 연간 약 646만톤, 1인당 50㎏인 것으로 추정됐다. 같은 해 전세계에서 이뤄진 식량 원조량(320만톤)의 두 배에 이르는 양이다.

이처럼 낭비되는 음식을 줄여서 어려운 이웃을 돕자는 취지에서 ‘M프로젝트’라는 스타트업이 음식점ㆍ슈퍼마켓에서 남은 음식을 할인된 가격에 판매하는 앱 ‘에이프런’을 내놓았다. 음식점에서는 예약취소로 처치 곤란해진 물량을, 슈퍼마켓에선 준비한 음식을 다 팔지 못하게 될 경우 해당 사항을 앱에 등록한다. 이런 방식으로 정가보다 훨씬 싼 가격으로 나온 음식을 앱을 통해 이용자들이 사가는 방식이다. 다만 이용자들은 경제적으로 어려운 미혼모나 고령자들로 제한했다. 현재 앱에 등록된 이용자 수는 약 13만명으로 내년 10월까지 100만명을 목표로 하고 있다.

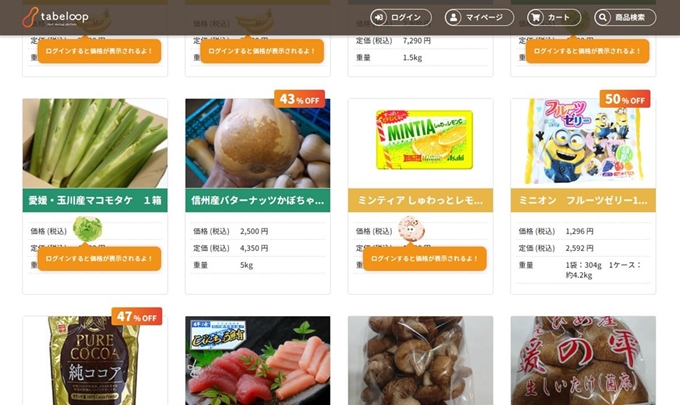

밸류드라이버즈는 지난 6월부터 푸드셰어링을 위한 플랫폼인 ‘타베루프’를 전개하고 있다. 유통기한이 가까워진 상품을 보유한 식품업체나 슈퍼마켓, 모양이 예쁘지 않은 과일이나 야채를 수확한 농가 등이 상품을 등록하고, 이 상품이 판매될 경우 판매금액의 15%에 해당하는 수수료를 지불한다. 밸류드라이버스는 수수료의 12%를 유엔 식량농업기구(FAO) 등을 통해 국내외에서 식량 부족에 허덕이는 사람들을 위해 기부하고 있다.

사실 이런 움직임은 유럽에서 먼저 시작됐다. 덴마크의 ‘투굿투고(Too Good To Go)’는 음식점에서 남은 요리를 할인된 가격으로 구입할 수 있는 서비스로, 이를 통해 아프리카 난민 지원 등에 활용하고 있다. 영국의 ‘올리오(OLIO)’는 개인 간에 식재료를 거래하는 앱이다. 집에서 재배한 야채가 남거나 장기간 집을 비워 식재료가 쌓이게 됐을 때 타인과의 거래를 연결해 준다.

일본의 비영리활동법인인 유엔WFP 협회도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 식량지원 캠페인을 벌이고 있다. 요리 과정에서 버리기 쉬운 야채 토막이나 껍질, 오래된 건어물 등을 활용한 요리 사진을 찍어 ‘#제로헝거레시피(zerohungerrecipe)’, ‘#wfp’ 등을 붙여 트위터 등에 올리면 협찬 기업에서 건당 100엔의 기부금이 적립되고, 이를 국내외 기아문제 해결을 위해 적립하는 방식이다.

도쿄=김회경 특파원 hermes@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0