집단유전학(Population Genetics)은 집단의 유전형질을 다른 집단의 특질과 비교 분석해 특정 유전자의 전달-확산(gene flow)의 양상, 즉 집단의 이동과 생물학적 교류 등을 연구하는 학문이다. 분석 범위를 고고학적 시간까지 확장하면 인류의 기원과 이동경로를 탐색할 수도 있다. 네안데르탈인의 유전자가 21세기 호모사피엔스의 몸 속에 1~4%가량 남아 있다는 사실, 둘이 성관계를 통해 DNA를 이어온 만큼 네안데르탈인도 현생인류로 봐야 하지 않느냐는 전복적인 질문을 가능하게 한 것도 집단유전학의 성과다. 지난 세기 유전학의 발전과 함께 집단유전학은, 화석 흔적과 해부학적 특질 등을 통해 저 길을 개척해온 고인류학ㆍ고생물학과 협력ㆍ경쟁하면서, 저 근원적인 질문들에 응답해왔다. 집단유전학은 인종적 차이가 차별ㆍ착취의 상식적 근거였고 혈통ㆍ민족의 다름이 멸절ㆍ배제의 기준이던 난폭한 시대를 관통하며 저 그릇된 상식과 우생학ㆍ유전자 결정론적 통념을 윤리가 아닌 과학으로 허무는 데 결정적으로 기여했다.

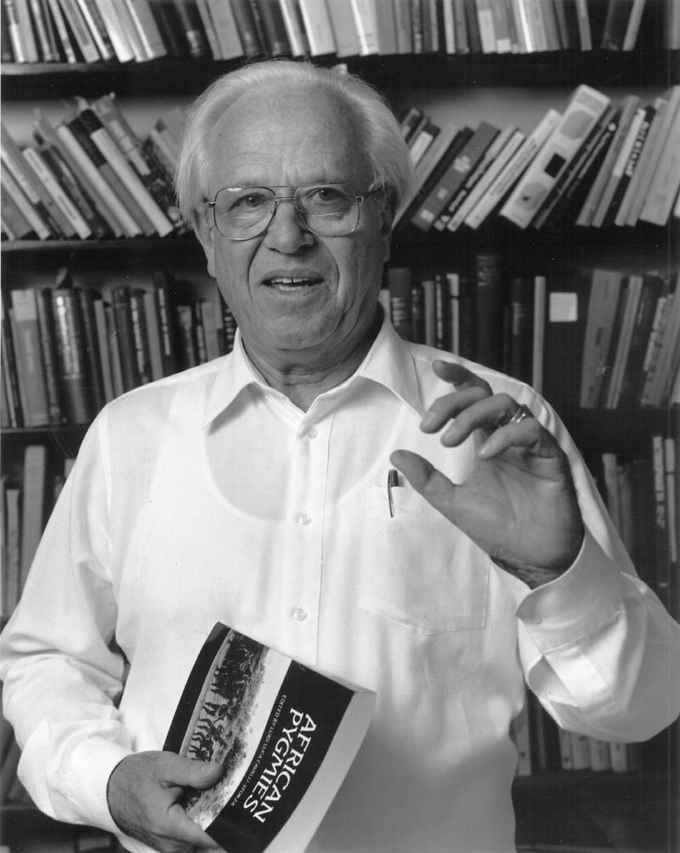

이탈리아 출신의 루이지 루카 카발리 스포르차(Luigi Luca Cavalli-Sforza, 이하 ‘루카’)는 유전자의 저 가능성과 잠재력에 가장 먼저, 또 가장 ‘모험적으로’ 돌진한 집단유전학자 중 한 명이었다. 그리고 인류의 인종 신화에 가장 맹렬히 맞선 지식인이었다. 그는 유럽인이 지구상에서 가장 다양한 유전 요소들을 흡수한 집단이라며, 나치 이념의 토대를 제공한 19세기 인종주의자 “아서 고비노(1816~1882)가 만일 저 사실을 알았다면 수치에 분통이 터져 죽었을 것”이라고 말할 만큼 전투적이기도 했다. 그는 인종을 비롯한 서로 다른 두 집단의 유전적 차이는 한 집단 내 개인간의 그것과 결코 다르지 않거나 오히려 적다고 주장했고, 2000년 저서 ‘유전자, 인간, 그리고 언어(Gene, Peoples, and Language)’에서는 “유전적 차원에서 인종 따위는 없다”고 단언했다.

그가 “다들 미쳤다고 할 만한 야심 찬 계획”을 구상한 건 DNA의 구조조차 규명(1953년)되기 전인 50년대 초였다고 한다. “현생 인류가 어디서 생겨나 어떤 경로로 이동해 전 세계로 펴져 나갔는지 그 전모를 재구성해보자는 것”이었다.(medium.com) A-B-O나 Rh 등의 혈액형, 특정 단백질 변이 같은 이른바 ‘클래식 마커(Classic Marker)’가 그가 활용할 수 있던 유전지표였다. 그 둔하고 무딘 수단으로 그는 60년대 중반부터 고대 인구 이동 및 문화 확산의 경로들을 지도화하며 유전지리학(Genetic Geography)이란 분야를 개척했고, 부계 혈통으로 유전되는 Y염색체를 추적해 10만년 전 아프리카를 떠난 최초의 현생인류 ‘아담’을 찾아 나서기도 했다. 유럽의 농경문화가 기술 이전 방식이 아닌 유전자 이동(인구 집단이동)으로 확산됐다는 사실을 농업 유물 확산 속도 및 양상과 유전자 대립형질의 전파 양상을 대비해 밝혀냈고, 문화의 진화도 생명 진화의 양상과 유사하다는 ‘문화진화이론’을 제기하기도 했다. 그를 두고 워싱턴대 유전학자 메리 클레어 킹(Mary-Clair King)은 “루카 같은 이에게 지금 우리가 가진 현대적 도구(핵DNA 등)가 있었다면 어땠을지 상상해보라”고 말하기도 했다.

DNA시대 이전부터 유전자의 잠재력을 확신하며 ‘겁 없는’ 상상력으로 집단유전학의 새로운 장르를 개척해온 그가 8월 31일 별세했다. 향년 96세.

루카는 1922년 1월 25일 이탈리아 제노바에서 태어났다. 아버지는 미국 가전업체의 유럽 지사장이었다. 토리노대학을 거쳐 전쟁 중이던 44년 파비아대학서 의학박사 학위를 땄고, 전후 1년 남짓 내과의사로 일했다. 스페인 신문 엘파이스(El Pais)에 따르면 그는 토리노대 시절 은사였던 저명 해부ㆍ조직학자 주세페 레비(1872~1965)가 나치 인종차별법으로 학교에서 쫓겨나는 걸 지켜본 일이 있었다고 한다. 루카는 의대생이어서, 후방의 전시 의료수요가 많아 징집을 면할 수 있었다. 하지만 그 상황에 질리기도 했다. “의사보다 성직자가 더 바쁠 지경이었다. 의료기술도 미미하고 항생제도 없어, 속수무책 죽어가는 이들을 바라보는 수밖에 없었다.”(NYT)

그가 본격적으로 유전학 연구를 시작한 건 48년 케임브리지대 조교수로 부임해 저명 미생물유전학자겸 통계학자인 로널드 피셔(Ronald Fisher)의 연구를 도우면서부터였다. 하지만 그 전에도 유전학자인 아드리아노 부자티 트레버소(Adriano Buzzati Traverso, 1913~1983)의 초파리 유전실험 등을 도운 일이 트레버소의 이력에 등장한다. 그가 케임브리지로 간 건 트레버소가 이탈리아 최초 유전학 교수로 파비아대학에 자리를 잡은 해였다. 그는 46년 트레버소의 조카 알바(Alba Ramazzotti)와 결혼했다. 영국에서 그는 피셔와 함께 박테리아의 성(性)과 항생제 내성 유전 등을 연구했다고 한다.

루카의 관심사는, 스승들과 달리 처음부터 인간의 유전자였다. 51~70년 파르마대, 파비아대를 거쳐 70년 미국 스탠퍼드대에 자리를 잡는 동안 그는 독자적인 영역을 개척하기 시작했다. 파마산 치즈로 유명한 이탈리아 북부 파르마(Parma)의 오래된 마을 주민들의 혈액 샘플과 그 지역 교회가 보관해온 300년 간의 주민 혼인-출산 기록을 대조, 멘델식 혈액유전자 표현형 분포와 변이ㆍ확산 양상을 살펴보는 연구가 시작이었다. 그는 ‘유전자 부동(Genetic drift)’ 즉, 집단 생식 과정에서 부모에게 우연적으로 물려받는 유전형질이 세대를 거듭하며 집단 전체의 유전형질을 바꾸는 데 크게 기여한다는 사실을 확인했다. 300년 단위의 작은 마을을 표본으로 시작된 그의 연구는 10만년 전 고인류의 시대로, 대륙과 세계로 확장해갔다.

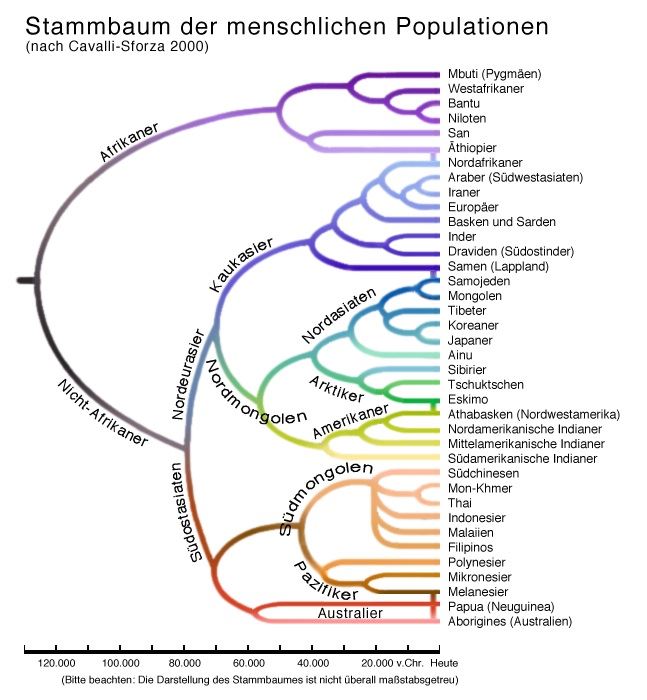

원리는 멘델의 완두콩 실험, 즉 꽃 색깔이나 껍질 모양 등 유전 대립형질이 잡종 세대를 거치며 어떻게 나타나는지 살펴보는 것과 본질적으로 다르지 않았다. 혈액형 등 고전지표의 대립형질 발현 빈도와 시간-공간의 확장ㆍ변이를 지도화한 것이다. ABO형 등 5종 혈액형 분석을 토대로 그린 그의 66년 인류 집단별 진화 계통수는, 이제는 엉성한 오류투성이로 판명 났지만, 유전자 연구의 새로운 상상력과 가능성, 그리고 학문적 매력과 존재감을 과시하는 데는 성공했다. 그는 91년 언어와 인구집단을 토대로 한 새로운 진화 계통수를 선보였다.

95년 그는 1만년 전 서남아시아의 농경문화가 유럽으로 확산된 과정을 고고학적 유물의 탄소연대에 근거해 시기별로 표시하고, 유럽인의 혈액형 분포 등 95종의 대립형질 빈도를 분석한 유전자 변이 지도를 지리적으로 포갠 연구 결과를 발표, 또 한 번 학계를 놀라게 했다. 연구 결과 남에서 북으로 농경문화가 확산된 경향과 나란히 Rh-형 혈액 분포도가 높아지고, B형은 반대로 감소했다. 농경문화와 유전형질이 동시에 이동했다는 것, 문화의 확산이 소집단 개체군의 확산(demic diffusion model)으로 이뤄졌다는 것을 혈액형만으로 입증한 거였다.(‘유전자인류학’ 존 H.릴리스포드 지음, 이경식 옮김, 휴먼&북스)

정년퇴직을 앞둔 90년대 초 그는 ‘휴먼 게놈 다양성 프로젝트’라는 걸 시작했다. 세계 주요국 중심의 제한적 샘플로 진행된 휴먼게놈프로젝트를 보완하기 위해 소수민족과 부족 등 전 세계 모든 인구집단의 혈액과 침, 머리카락 등 유전자 자료를 확보하자는 거였다. 그 프로젝트는 거센 반발에 직면했다. ‘인종’ 이란 개념 자체를 부정했던 그였지만, 집단간 유전적 다양성-차이를 부각하는 게 결과적으로 인종주의를 강화하게 할 것이라고 흘겨보는 이들이 있었다. 생물학 자원의 약탈이자 새로운 식민주의라는 비판, 상업적으로 활용될 수 있는 자원을 아무런 대가 없이 확보하려는 ‘흡혈 프로젝트 vampire project’라는 비판도 있었다. 1만 개의 샘플을 확보하려던 그의 프로젝트는, 지원이 끊기면서 52개 인구 집단의 1,000여 개 샘플을 확보하는 데 그쳤다. 그 샘플들은 언어 집단별로 분류돼 파리의 한 연구소(Center for the Study of Human Polymorphisms)에 보관됐고, 2000년대 초 스반테 페보(Svante paabo)의 네안데르탈인-현대인 핵 DNA비교 연구 표본으로 요긴하게 쓰였다.(그의 책 ‘잃어버린 게놈을 찾아서’ 157쪽) 그의 계획은 2005년 내셔널지오그래픽 소사이어티와 IBM의 선주민 집단 10만 개 혈액 샘플 확보 5개년 계획으로 계승됐다. 물론 IBM은 선주민 교육 및 문화보존을 위한 자금을 제공, 비판의 일부를 우회했다.

만년 문화진화 연구의 파트너였던 스탠퍼드대의 생물학자 마르커스 펠트만(Marcus Feldman)은 “루카는 늘 분야의 선두였지 누굴 뒤따라 가는 법이 없었다. 말 그대로 개척자였다“고 말했다. 그런 탓에 ‘헛발질’도 잦았다. 모계혈통으로 유전되는 미토콘드리아DNA의 ‘이브’처럼, 부계 혈통으로 유전되는 Y염색체를 추적해 ‘아담’을 찾아나서기도 했고, 조상이 하나라면 언어도 하나였으리라는 가설을 두고 그에 동조하던 언어학자들과 함께 언어의 원류와 전화ㆍ변이의 흔적을 연구하기도 했다.

현생인류의 기원에 관한 한 그는 아프리카 기원설의 신봉자였지만, 그 설은 다지역연계설(기원설)과 치열히 경합 중이다. 아프리카 기원설은 호모사피엔스가 아프리카에서 발생해 유럽과 아시아 등지로 확산되면서 고인류를 대체했다는 것으로, 주로 집단유전학자들이 주장해온 학설이다. 반면 뻐 화석의 해부학적 특징에 주목해온 다수의 고생물ㆍ고인류학자 는 후자의 편을 든다. 그들은 현생인류가 여러 지역에서 동시다발적으로 발생해 그 지역의 고인류와 공생하며 유전적으로 섞였다고 주장해왔다. 페보의 연구로 밝혀진 바, 유럽의 고인류인 네안데르탈인의 유전자가 현생인류(아프리카 일부 제외)에게 남아 있다는 사실, 다시 말해 우리 유전자가 모두 아프리카에서 나온 게 아니라는 사실은, 페보의 입장이기도 한 아프리카 기원설에 배치되는 거였다. 물론 아시아인에게도 유럽인과 다르지 않은 비율로 네안데르탈인의 유전자가 남아있다는 건 다지역 연계설이 설명해야 할 숙제다. 다지역 연계설에 따르자면, 네안데르탈+사피엔스의 유전자가 어떤 경로로 아시아로 옮겨왔다면 네안데르탈인의 유전자 비율이 유럽인보다 훨씬 낮아야 했다. 페보는 아프리카를 떠난 사피엔스가 유라시아의 경계인 중동 어디쯤에서 유전자를 섞은 뒤 양방향으로 이동했으리라는 가설로 위기의 아프리카 기원설과 저 해석적 난관을 돌파했지만, 아직 이견은 분분하다. UC리버사이드의 고인류학자 이상희교수는 ‘인류의 기원’(윤신영 공저, 사이언스북스)에서 페보의 연구 결과를 다지역 연계설을 뒷받침하는 근거의 하나로 들었다.

고색창연한 인종주의자나 유전자 결정론적 입장을 고수하는 유사 인종주의자들은 지금도적지 않다. 뉴욕타임스의 과학섹션을 30년 가량 담당했던 과학 저술가 니콜라스 웨이드(Nicholas Wade, 1942~)의 2014년 책 ‘골치 아픈 유산: 유전자, 인종, 인간의 역사 A Troublesome Inheritance: Genes, Races and Human History)’이 그 예다. 그는 홀로코스트의 악몽과 차별의 역사에 짓눌려 과학자들이 강박적으로, 인간집단간 엄연한 유전적 차이를 무시하고 침묵의 연대를 고수하고 있다고 비판하며, 그 ‘원흉’으로 인종 기반의 연구 자체를 ‘쓸데 없는 짓(futile exercise)’이라고 일축했던 루카를 꼽았다. 그는 북미 선주민이 당뇨에 무르고 아프리카계 미국인이 고혈압에 취약하다는 근년의 연구 결과를 근거로, 유전적 차이가 피부색이나 골격, 머리카락뿐 아니라 알코올 내성과 유당분해효소 유무와 고고도 내성 등 다양한 인종적 차이를 낳는다면 “왜 그 차이가 지능이나 사회적 행동의 차이로 나타나지 않겠느냐”고 ‘비약’했다. 세계의 저명 생물ㆍ유전학자 140여 명이 뉴욕타임스에 공개 항의 편지를 보내자 그는 “그 편지는 과학이 아닌 정치적 의도로 쓰여진 편지”라고 일축했다. 꽤 알려진 미국의 교육심리학자겸 행동유전학자인 로버트 플로민(Robert Plomin, 1948~)도 최근 MIT출판부에서 낸 ‘청사진, DNA는 어떻게 우리를 만는가 Blue Print: How DNA Make Us Who We Are’라는 책에서 ”DNA가 전부는 아니지만, (환경 등) 다른 모든 요소를 합친 것보다 더 큰 영향을 우리에게 미친다”는 주장을 폈다. 그들의 책은 보고 싶은 것만 보는 이들의 신념을 강화하는 데 이바지했을 것이다.

저들의 ‘탈선’은 비판하지만 유전적 차이를 아예 무의미하게 보는 루카 식의 극단적 입장을 경계하는 이들도 점차 늘어나는 추세인 듯하다. 성별간 생물학적ㆍ유전적 차이를 의학연구와 임상에 반영하자는 근년의 움직임처럼, 차별을 우려해 차이를 부정하는 것은 과학적이지도 옳지도 않다는 것, 웨이드 류의 사이비 과학에 대응하기 위해서라도 차이의 연구를 외면해선 안 된다는 것이다.

루카는 2015년 ‘우리는 누구인가? 인류 다양성의 역사 Who Are We?, History of Human Diversity’라는 책에서 차별을 정당화하는 IQ 등의 인종적-유전적 차이를 거듭 부정하며 그 동인은 정치ㆍ종교 등을 아우르는 문화의 차이라고 강조했다. 그리고 이렇게도 썼다. “우리는 과학을 객관적이라고 생각하지만, 과학 역시 돈과 시간이 드는 인간의 생산활동인 만큼 돈과 시간을 좌우하는 힘에 의해 어느 정도 통제되는, 다시 말해 사회적으로 구성되는 면이 있다.” 과학이 시대의 요구 혹은 역사적 체험으로부터도 완벽히 자유로울 순 없을 것이다. “유전적으로 인종이란 없다”고 했던 그의 말이 지나친 그였다면, 그건 그가 거쳐온 야만의 시대 탓도 있을 것이다. 최윤필 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0