“조금만 일찍 출발했다면 어떻게 됐을지, 상상만 해도 아찔해요.”

여름 무더위가 한창이던 지난 8월말 서울 종로구 한 도로를 승용차로 이동하던 이아영(34)씨는 눈앞에 벌어진 일에 어안이 벙벙했다고 한다. 거대한 양버즘나무(플라타너스) 가로수가 도로 쪽으로 쓰러져 차를 덮친 것. 다친 사람은 없었지만 하마터면 큰 사고로 이어질 뻔했다. 이씨는 “비바람 없는 맑은 날인데도 가로수가 넘어가는 걸 얼마나 놀랐는지 모른다”며 지금도 가슴이 벌렁거린다고 했다.

사고 일주일 뒤인 지난달 3일 비슷한 지점에서 또 양버즘나무가 꺾이며 도로를 덮쳤다. 모두 겉보기엔 멀쩡한 나무였다. 조사 결과 뿌리 안쪽이 썩어 있거나 줄기 내부에 동공이 생긴 게 원인이었다.

가로수가 갑자기 픽픽 쓰러지는 건 좁은 보도에 갇혀 영양분을 제대로 공급받지 못하고 속부터 썩고 있기 때문이라는 게 전문가 진단이다. 문제는 겉은 멀쩡하고, 속은 곪은 가로수가 한 두 그루가 아니어서 도시 안전을 위협하고 있다.

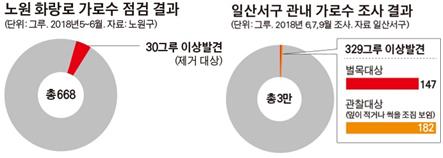

실제로 서울 노원구가 지난 5, 6월 나무병원 도움을 받아 화랑로 일대 양버즘나무 668그루를 점검한 결과 약 5%인 30그루가 동공, 썩은 부위, 기울어짐 등이 발생한 것으로 나타났다. 모두 제거 대상이다. 한상길 한국나무종합병원 진단설계부 부장은 “한국은 보도가 매우 좁고 보도블록과 양옆 시멘트, 아스팔트로 촘촘히 막혀 있으니 뿌리 뻗을 공간도 없고 상하기 쉽다”고 설명했다. 산림청 도시숲경관과 관계자는 “60, 70년대에 전문 지식 없이 심어진 탓에 나쁜 생육환경에 처한 가로수가 많다”고 말했다.

인명사고도 적지 않다. 지난해 8월4일 서울 종로구에서는 밑동이 썩어 넘어진 양버즘나무가 공중전화박스 2대를 덮치면서 유리 파편에 맞은 이모(27)씨와 김모(66)씨가 얼굴과 어깨를 다쳤다. 지난해 5월13일 고양시 일산서구에서는 뿌리가 썩은 느티나무가 넘어지면서 남모(52)씨가 깔려 턱과 팔, 다리 등 곳곳에 중상을 입기도 했다. 2016년 12월 서울 중구에서 은행나무가 도로를 덮치면서 시내버스가 크게 파손되는 등 계절에 상관없이 쓰러져 인적, 물적 피해를 주고 있다.

이처럼 속이 곪은 가로수의 위험성에 비해 조사나 예방대책은 부실하다. 일산 서구가 사고 이후 부랴부랴 가로수 전수조사에 나섰지만 육안점검과 송곳으로 뿌리 바깥쪽을 찔러보는 수준에 그쳐 안쪽 상태까지 제대로 확인하지 못하고 있다. 일산 서구 관계자는 “정밀 내부 측정까지 하기에는 비용과 인력의 한계가 크다”고 말했다.

안전 점검과 관련된 체계적 기준도, 법 규정도 없다. 현행법은 가로수 관리를 지방자치단체장에 위임하여 조례에 따라 운영하도록 하고 있다. 안전 점검은 구체적 규정 없이 재량으로만 이뤄지는 형편이다. 산림자원법은 가로수관리대장을 기록하도록 하고 있지만 여기에도 안전성을 평가할 수 있는 항목은 빠져있다. 가로수 담당 인력도 턱없이 모자라 서울시의 경우 구청 별로 1명 남짓한 담당자가 1, 2명 가량의 현장 관리직원과 관내 가로수 점검을 전담하는 실정이다. 이러다 보니 올해 1월 기준 30만6,972그루인 시내 가로수를 전수 조사하기에는 턱없이 부족하다.

오충현 동국대 바이오환경과학과 교수는 “계절에 상관없이 쓰러질 수 있는 만큼 위험 가로수를 사전에 예측할 수 있는 기준을 마련하고 가지치기를 통해 쓰러질 위험을 줄여야 한다”고 말했다. 서재철 녹색연합 전문위원은 “심기만 하고 사후 조치에는 손을 놓고 있었는데 지금이라도 제대로 원인과 대책을 제대로 조사해야 한다”고 강조했다.

정준기 기자 joon@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0