“어느 할머니가 딸이 신던 신발이라고 가져왔는데 남자신발이더군요.”

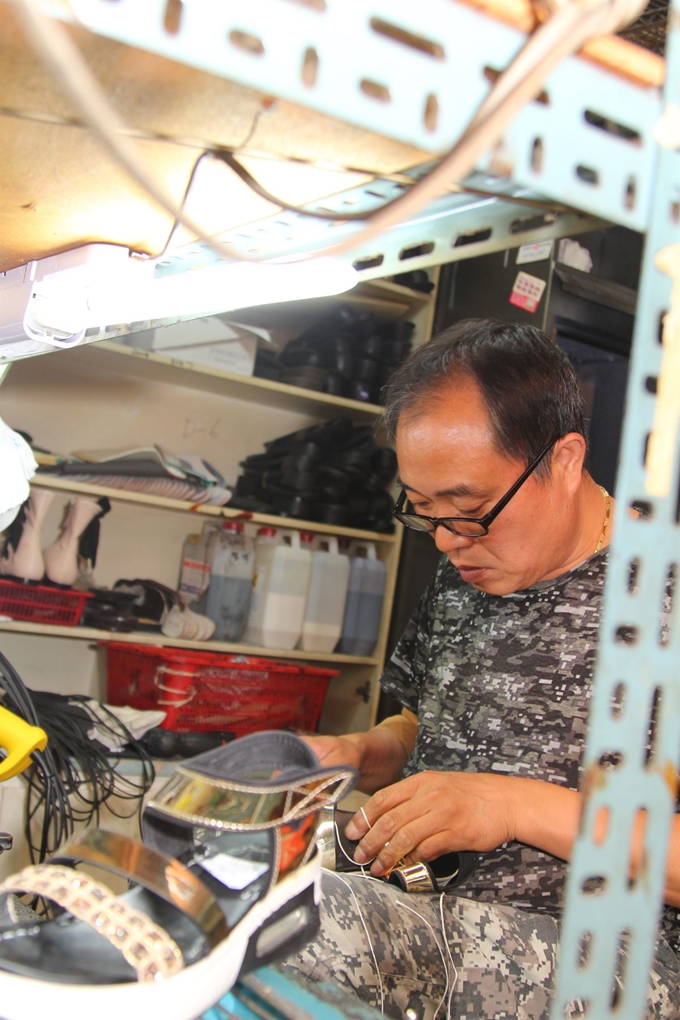

38년째 구두 수선을 하고 있는 윤석경(60·수선업)씨는 “요즘 같은 불경기가 없었다”고 말했다. 어르신들이 어디선가 기부받은 신발을 들고 와서 수선을 부탁하는 경우가 부쩍 늘었다고 했다.

“돈을 떠나서 정성껏 수선해드리죠. 평생 고단한 걸음으로 살아오신 인생 선배들이신데, 신발이라도 마음 편히 신고 다니셔야죠.”

대구 중구 향촌동 수제화 골목에서 그는 ‘윤 박사’로 통한다. 타 업체에서 수선 불가 판정을 받은 신발은 돌고 돌아 결국 그에게 온다. 그가 손대면 옆구리 가죽이 터진 구두도 감쪽같이 수선된다. 유행 지난 구두를 새롭게 만드는 곳은 윤씨가 유일하다.

간판도 없는 3평 남짓한 작업대에는 그의 손길을 기다리는 구두들이 즐비하게 널려 있다. 절반은 구두 판매점이나 백화점 등에서 의뢰한 것들이다. 개인 손님보다 업체를 통한 제품이 많다 보니 변변한 간판도 없다.

“오래 수선을 하다 보니 작업 도구 중에도 제가 직접 만든 게 많아요.”

원래는 구두를 만들었다. 고등학교 졸업 후 “기술을 배워두면 먹고 사는 건 문제없다”는 친구의 말에 구두 골목에 들어왔다. 구두 골목에서 잘나가는 제화 기술자였다.

수습생 시절부터 눈썰미와 손놀림이 남달랐다. ‘손재주가 꽤 있다’는 이야기를 자주 들었다. 경기가 좋아질수록 그의 수입도 늘었다. 웬만한 직장인 월급 두세 배는 거뜬했다. 하지만 90년대 초 대기업이 값싼 기성화를 제작하면서부터 제화업이 쇠락하기 시작했다. 뒤이어 저가의 중국산 구두가 들이닥치면서 ‘구두장이’들이 설 곳을 잃었다.

1998년 외환위기는 구두 업계의 판도를 완전히 바꿨다. 구두 기술자 절반 이상이 구두 골목을 떠났다. 그도 가게를 내놓으려다 ‘경기가 좋지 않으니 구두를 사지 않고 수선을 하지 않을까’하는 생각에 수선소를 차렸다. 초기에는 손님이 제법 있었다. 나름 구두를 좀 만졌다고 자신했기에 수선 사업은 손쉽게 돈을 벌 수 있을 것 같았다.

하지만 생각 외로 고객의 클레임이 많았다. 수선해주고도 구두 값을 물어주곤 했다.

“구두 밑바닥 전체 창을 교환했는데 살짝 틀어졌더라고요. 괜찮을 줄 알았는데 신을수록 구두 전체가 주름이 지면서 틀리더라고요. 30만 원이 넘는 구두 값을 물어줬죠. 초기에는 비싼 수업료를 종종 내곤 했죠. 구두 만들기보다 고치기가 훨씬 더 어려웠습니다. 우리네 인생처럼요, 하하!”

수선이 손에 익자 일반 제화 기술자들은 손도 못 대는 작업도 척척 해낼 수 있게 됐다. 구두 사이즈를 줄이는 것은 물론 디자인까지 바꿀 수 있었다. 구두 제작을 배운 것이 결정적인 역할을 했다.

수선을 해간 고객들이 찾아오기도 했다. 한 여성은 ‘구두를 신으면 엄지발가락 바깥 부분이 항상 아팠는데 수선 후 증상이 사라졌다’며 찾아왔다. 윤 씨가 한 것은 하이힐 엄지발가락 부분이 심하게 늘어난 것을 보고 체중이 앞으로 쏠리지 않도록 뒤꿈치 바닥에 실리콘 밴드를 붙여놓은 것뿐이었다.

까다로운 A/S로 애를 먹던 구두 매장에서는 윤 씨의 가게는 사막의 오아시스나 마찬가지였다. 유명한 업체보다 수선비가 절반인 것도 단골이 끊이지 않는 이유다.

“구두 수선업은 사람 냄새를 맡을 수 있어 너무 좋습니다. 지금까지 손을 놓지 못하는 이유라고 생각합니다. 수선도 기술입니다. 누군가 배우기를 원한다면 수제자를 키우고 싶습니다. 구두쟁이로서 마지막 바람입니다.”

김민규기자 whitekmg@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0