유럽이나 영미권 외국인들이 우리나라 TV 방송을 보다가 매우 놀라는 것 중에 동물이 말하는 게 있다. 동물들의 절묘한 표정이나 행동에, 기지 넘치는 작가와 절묘한 더빙의 결합은 ‘진짜 저렇게 생각할 수도 있겠구나’ 싶게 만든다. 그러나 우리는 이런 걸 보면서 재밌어할 뿐 놀라지는 않는다. 우리는 익숙하고 저들은 생소하기 때문일까? 또 저들에게 이런 프로가 생소하다면, 그것은 왜일까?

기독교나 이슬람은 유목을 배경으로 한다. 유목문화에서는 주식이 육류다 보니 동물의 영혼을 인정하는 비율이 낮다. 동물의 영혼을 강조하게 되면 죄의식을 피할 수 없기 때문이다. 각 문화권에서 영혼을 인정하는 범위는 대개 식생활과 연관된다. 농경에 따른 채식 위주의 문화에서는 동물의 영혼을 인정하는 비율이 높다. 그러나 같은 이유에서 식물의 영혼을 주장하는 이들은 적다. 식물의 영혼마저도 인정하면 먹을 게 너무 제한적이기 때문이다.

동물이 영혼 없는 기계적인 존재라면, 이들을 수단이나 도구화해도 전혀 문제 될 것이 없다. 이 때문에 서구에서 가축의 생산효율이 강조되는 과도한 양상이 발생한다. 이로 인해 닭은 A4 한 장도 안 되는 좁은 공간에서, 알 공장의 역할을 하다가 도축되는 등 비윤리적인 구조가 만들어진다. 또 광우병은 서구의 동물에 대한 수단화가 인간에게 되돌아온 재앙이 아닌가!

반려동물 하면 으레 동양보다는 서구가 먼저 떠오른다. 그러나 이는 선진화에 따른 도덕성이 높아진 결과일 뿐, 배경문화에 의한 것이 아님을 주지할 필요가 있다. 이렇게 놓고 보면, 최근 우리에게 강하게 불고 있는 반려동물의 위상 강화는 결코 놀라운 일이 아니다. 이제 반려동물은 가족의 일원으로 받아들여 지기도 하며, 은퇴한 가장보다도 집안 서열이 높다는 우스갯소리마저 나오는 실정이다. 이는 우리가 선진화에 들어서면서, 배경문화에 따른 시너지 효과가 발생하기 때문이다.

동물의 영혼 인정과 관련해서 가장 주목되는 문명은 인도다. 인도는 윤회론을 기반으로 기원 전후부터 채식으로 변모한다. 윤회론은 동물과 인간의 영혼이 교체 가능하다는 주장이다. 이는 현재는 아니지만, 동물의 본질은 인간과 같다는 것을 의미한다. 인도의 윤회론과 채식 문화의 결합은 동물이 말 할 수 있는 가장 견고한 구조를 확립하는 것이다. 때문에 불교와 힌두교에는 동물이 인간과 대화하는 많은 이야기가 존재하게 된다. 이런 문화가 불교를 타고 동아시아로 오면서 우리 문화 속에도 동물이 말하는 구조가 강조되기 시작한다. 실제로 ‘별주부전’에 등장하는 스토리를, 불교의 ‘본생담’이나 인도 우화집인 ‘빤짜딴뜨라’에서 확인해 보는 것은 어렵지 않다.

동물이 말하는 구조가 가장 널리 알려진 것은 ‘이솝 우화’다. 이솝은 그리스의 노예 출신으로 알려져 있지만, 실제 ‘이솝 우화’에 나오는 내용은 상당수 인도의 이야기가 전래 되어 변형된 것일 뿐이다. 예컨대 ‘황금알을 낳는 거위 이야기’는 불교의 ‘황금 깃의 거위 이야기’의 영향에 따른 것 등이다. 즉 인도문화가 서구로도 영향을 미치고 있는 것이다.

인도 신화에 따르면, 창조주인 브라흐만 신은 앙사라는 백조를, 유지의 신인 비슈누는 가루다라는 맹금류와 함께한다. 그리고 파괴의 신 시바는 난디라는 소를, 신들의 왕인 인드라는 흰색의 코끼리를 대동한다. 이 같은 구조는 대승불교 속에서도 확인된다. 가장 중요한 구제자인 위대한 보살들 역시 반려동물과 함께 등장하기 때문이다. 문수보살의 상징인 푸른색 사자나 보현보살의 흰 코끼리, 그리고 관세음보살의 용이나 지장보살의 개인 선청 따위가 그것이다. 반려동물 문화는 비단 요즘에만 있었던 것이 아니며, 우리는 일찍부터 불교를 통해 이를 수용하고 있었던 것이다.

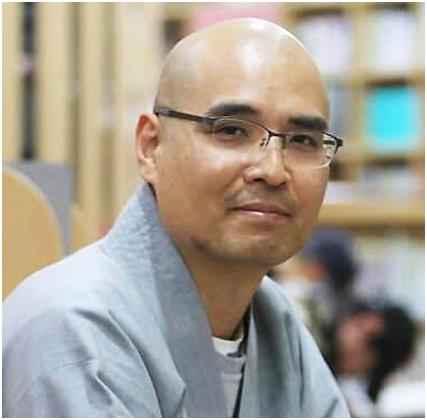

자현 스님ㆍ중앙승가대 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0