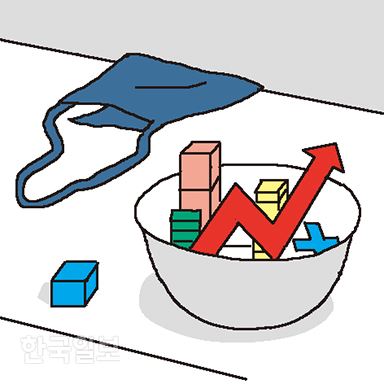

올해 말이면 1인당 국민소득이 3만 달러가 될 것이라는 전망이 있었다. 1987년 3,000달러 이후 30년만에 10배가 된다니, 뿌듯한 일이다. 한 가구를 3명으로 잡으면 9만 달러, 4명으로 잡으면 12만 달러다. 9만 달러는 1억원 정도다. 2분기 통계청 가계동향조사(소득부문)에 따르면 5분위(소득 상위 20%)의 월평균 소득은 913만4,900원으로 연간 1억원이 조금 넘는다. 따라서 국민소득 3만 달러가 적용되는 가구는 소득 상위 20% 계층일 뿐 나머지 80%에게는 그림의 떡일 뿐이다. 통계의 허상을 드러내는 사례다.

▦ 1950년 미국 공군은 기체 결함이 아닌데 추락사고가 자주 발생하자 조종석 설계에 문제가 있다고 판단했다. 조종사 4,063명을 상대로 조종석 설계상 가장 연관성이 높을 것으로 보이는 키 가슴둘레 팔 다리 허리 손가락 등 10개 항목의 신체치수에 대해 평균값 통계를 냈다. 이를 바탕으로 평균적 조종사를 각 평균값과의 편차가 30% 이내인 사람으로 넓게 잡았다. 하지만 평균치를 개별 조종사에게 적용해보니 평균적 조종사에 해당하는 사람이 단 한 명도 없었다는 결과가 나왔다. (‘평균의 종말’, 토드 로즈 저)

▦ 숲을 보는 것은 강하지만 나무를 보는 것에 약한 것이 통계다. 하지만 통계는 현상을 분석하고 대책을 마련하는데 유용한 수단인 것만은 틀림없다. 특히 숫자가 중심인 경제 분야에서 통계는 필수다. 그래서 주요 국가에서는 통계청 수장의 임기를 보장해 독립성을 확보해준다. 정치권력 등으로부터 독립을 의미한다. 물론 통계 역사를 보면 허상이거나 오류 착시 등을 유발할 때도 적지 않았다. 그럼에도 오류를 수정하고 새로운 분석기법과 모집단 재구성 등을 통해 꾸준히 발전을 거듭한 것이 통계다.

▦ 문제는 통계를 조작하고 싶은 유혹이다. 통계 ‘마술’이거나 통계 ‘마사지’로, 통계를 입맛에 맞게 주물럭거려 원하는 결과를 만드는 것이다. 조지 오웰의 소설 ‘1984’에서 4개 통치기구 중 하나인 ‘풍부부(Ministry of Plenty)’가 통계 조작을 통해 경제 성과를 자랑하지만 정작 국민은 굶주린다. 통계청장이 교체되면서 우리 정부 통계에 대한 신뢰 문제가 불거졌다. ‘코드 통계’가 우려된다는 것이다. 통계청장 바꾼다고 경제지표가 좋아질 리 없다. 하긴 청와대가 불 보듯 뻔한 지표까지 외면하는데, 통계가 무슨 의미가 있을까 싶다.

조재우 논설위원 josus62@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0