엉킨 전선 처음과 끝 찾듯

미세한 신경 연결 일일이 추적

가로-세로-높이 1mm 구조만 그려도

105만 기가바이트 데이터 나와

“인간 뇌 지도엔 10년 이상 필요”

“어떤 결과든 인류에 도움될 것”

인간의 뇌는 아직도 대부분 미지의 영역이다. 지난 수십 년간 수많은 과학자가 뇌 연구에 매달렸지만, 아직 기초적인 질문에 대한 해답조차 구하지 못한 상황이다. 기억이 어떻게 저장되고 다시 호출되는지, 왜 잠을 자야 정상적인 생활이 가능한지, 또는 알츠하이머나 조현병은 뇌의 어떤 부분이 잘못돼 발생하는지에 대한 뚜렷한 답이 아직 없다.

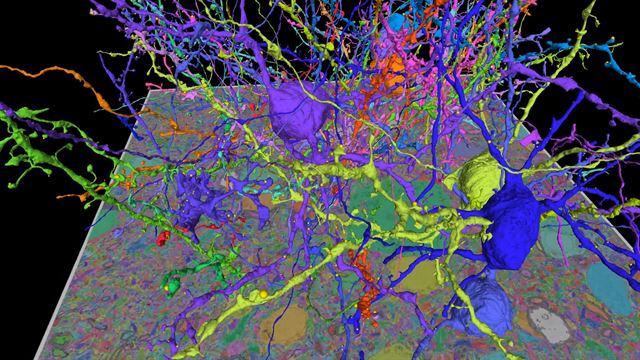

질문에 대한 답을 찾기 위해서 가장 필요한 정보는 건 뇌의 구조다. 단순히 전두엽과 측두엽의 위치를 구분하는 수준이 아니라, 뇌를 구성하는 신경세포가 어떤 구조로 엮여있는지를 보여주는 ‘지도’가 필요한 것이다. 이를 위해 복잡하게 엉켜있는 전선의 처음과 끝을 찾듯 나노미터 단위 신경세포의 복잡한 연결을 일일이 따라가야 하는데, 사람이 직접 하는 덴 한계가 있을 수밖에 없다. 똑똑한 컴퓨터인 ‘인공지능(AI)’이 필요하다.

AI 연구의 선두주자로 불리는 구글은 4년 전부터 ‘커넥톰(뇌 지도)’ 연구를 꾸준히 진행하고 있다. 구글에서 커넥톰 프로젝트를 이끄는 바이렌 자인 구글 리서치사이언티스트는 28일 구글코리아와 화상 연결을 통해 “현재 연구하고 있는 것 중 가장 큰 단위가 겨우 1㎣ 크기의 뇌 구조 이미지인데, 이것만으로도 페타바이트(PTㆍ약 105만GB) 수준의 데이터가 나온다”면서 “실제 인간 뇌는 이것보다 100만배 이상 크기 때문에, 전체 뇌 지도를 그리기 위해서는 구글을 포함한 여러 혁신 영역이 함께 최소 10년 이상 지속해서 연구해야 한다”고 설명했다.

구글이 뇌 연구를 비롯한 기초과학에 투자하는 궁극적인 이유는 컴퓨터과학을 더 발전시키기 위해서다. 사람의 신경망을 닮은 ‘인공신경망’ 기술을 기본으로 하는 AI가 적용의 제일 순위이다. 인간이 어떻게 생각하고 판단하는지를 알아낸다면, 지금보다 더 인간처럼 생각하는 AI를 개발할 수 있다.

그러나 꼭 활용 가능한 기술 개발이 목적인 것은 아니다. 자인 연구원은 “이 연구가 새로운 AI나 머신러닝 기술에 기여할지는 아직 모른다”면서 “인류가 직면한 문제를 해결하다 보면 새로운 시각을 얻게 되고, 이게 어떤 식으로든 긍정적인 효과를 끼치게 된다는 게 우리의 시각”이라고 말했다. 그는 “단기적으로는 뇌와 관련한 질병과 여러 문제를 해결하기 위해 생물학과 의학에 도움이 되는 것이 목표”라고 덧붙였다.

구글이 뇌 구조 연구 분야에서 선도적인 역할을 할 수 있는 이유는 ‘플러드-필링 네트워크(FFN)’라는 기술을 2년 전 개발해낸 덕분이다. FFN은 복잡하게 얽힌 뇌 신경 뭉치에서 각각의 신경세포를 자동으로 구분해내는 기술로, 기존 기법으로 10만시간이 필요하던 일을 1,000시간 미만으로 줄였다. 구글은 독일의 막스 플랑크 연구소와 함께 이 기술을 활용해 금화조의 뇌 일부분의 신경세포들을 3차원으로 이미지화하는 데 성공했으며, 미국의 하워드휴즈 의학연구소와는 올해 말까지 초파리 뇌 지도 초안을 완성할 예정이다.

자인 연구원은 “1990년대 난치병 치료를 위해 유전자 구조 연구를 시작할 때도 기초 연구에서 실제 의학 적용까지 오랜 시간이 걸렸다”면서 “기초 과학 연구 결과는 어떻게 나올지 예측하기가 어려운 만큼, 당장은 신경과학의 효율을 높이고 유용한 연산 원리를 발견해내는 걸 목표로 삼고 연구를 지속해나갈 예정”이라고 말했다.

곽주현 기자 zooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0