“(이산가족 상봉 대상자로) 선정됐다는 연락을 받기 며칠 전에 꿈에 어머니가 나와 손가락에 금반지를 끼워 주셨어요. 15년 전쯤에 88세로 돌아가셨는데 꿈에 나타나신 거예요. 그 꿈을 꾸고 기분이 좋았는데…”

이산가족 1차 상봉행사(20~22일)를 사흘 앞둔 17일 고호준(77)씨는 형에 대한 그리움을 마음 한 켠에 지닌 채로 세상을 떠난 어머니를 먼저 떠올렸다. 형은 ‘북한에 가면 공부도 시켜주고 잘 살게 해주겠다’는 당시 인민군 말을 듣고 스무 살 무렵 북으로 향했다. 당시 고씨는 국민학생이었고, 가난한 집안 사정으로 형의 결심을 말리지 못한 부모님의 모습을 지금도 기억한다. 고씨는 “어머니는 형이 착실하고 생활력이 좋았다는 말씀을 자주 하셨다”며 “형 밥이라며 한 그릇 떠놓기도 하셨다”고 했다.

그러나 안타깝게도 고씨는 형을 만나지 못한다. 형은 이미 마흔 넷의 나이로 사망했기 때문. 생사확인 회보를 통해 수십 년이 흘러서야 형의 부고를 접했지만 고씨는 “전쟁 때 죽지 않았을까 걱정했는데 다행이다”고 했다. 대신 그는 형을 기억하는 86세 형수와 조카를 만날 예정이다. “옷은 치수를 모르니 좀 그렇고, 요즘 한국에 밥솥이 좋으니까 하나 사놨어요. 화장품도 사서 가려고요.”

북녘의 친지가 새로 꾸린 가족, 그러니까 존재조차 모르고 살아왔던 이들을 이번 상봉행사를 통해 만나는 이산가족은 고씨뿐이 아니다. 이산가족 고령화로 인해 부모ㆍ자식ㆍ형제 등 직계 가족이 사망한 탓이다. 일회성 행사가 아니라 근본적인 해결책 마련이 시급하다는 지적이 연일 나오는 이유다.

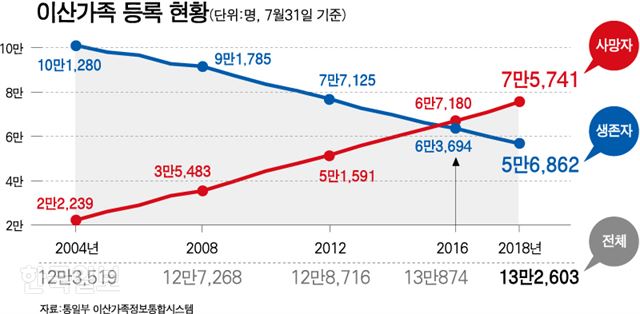

이산가족 정보통합시스템에 따르면 지난달 31일 기준 신청자 13만 2,603명 중 7만 5,741명(57.1%)이 사망했다. 생존자 5만 6,862명 중에서도 80세 이상이 62.6%(3만 5,571명)에 달한다. 최종 명단 교환 이후 ‘건강 악화’를 이유로 상봉을 포기한 이도 9명이나 된다.

이춘애(91)씨도 남동생 대신 조카를 만난다. 네 살 터울 남동생은 지난해 9월 사망했다고 한다. 가족을 두고 남쪽으로 피난 왔다는 이씨는 “동생이 하필 작년에 죽었다는 소식을 듣고 속상해서 며칠 동안 밥도 못 먹었다”고 안타까움을 토로했다.

직접 보고, 만질 수 있다면야 더없이 좋았겠지만 꿈에 그리던 가족의 생전 자취를 기억하는 이들과 대화하는 것만으로도 이산가족에겐 큰 위안이다. 이번 상봉에서 올케와 제부를 만난다는 조성연(85)씨는 “이번에 처음이자 마지막으로 만나고 헤어지면 제2의 이산가족이 될 것 같다”고 복잡한 심경을 털어놓으면서 “앞으로 서신이라도 주고받을 수 있게 해달라고 통일부와 대한적십자사에도 얘기했다”고 했다.

공동취재단ㆍ신은별 기자 ebshin@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0