“서류는 절대 거짓말을 안 하거든.”

영화 ‘살인의 추억’에 등장하는 서울 형사 서태윤(김상경 분)의 대사다. 2003년 5월 기자 지망생 시절, 이 영화를 극장에서 보면서 귀에 꽂힌 건 시골 형사 박두만(송강호 분)의 명대사 “밥은 먹고 다니냐”가 아니라, 바로 저 한마디였다. 물론 서류 내용이 무조건 참은 아니다. 서태윤의 말은 절반만 맞고 절반은 틀리다. 그래도 서류는 그 자체로 실재하는 사실(fact)인 데다 진실(truth)로 향하는 지름길일 때도 많다는 점을 감안하면, 언론이 ‘문건 확보 보도’에 공을 들이는 까닭을 저만큼 잘 설명해 주는 말도 드물 듯하다.

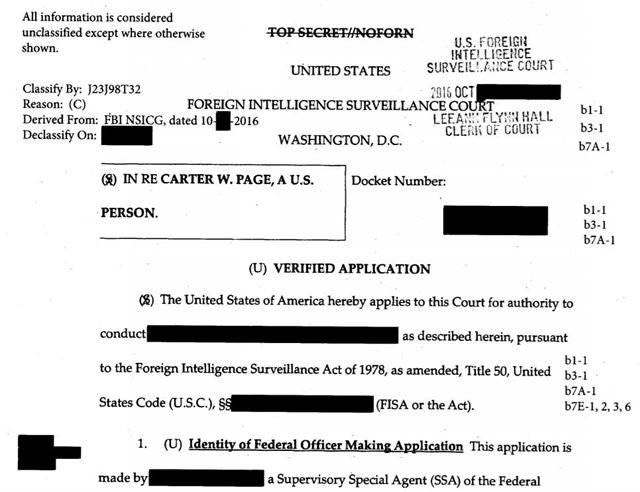

15년 전 영화의 기억이 소환된 계기는 최근 한 외신 보도다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 지난 21일 도널드 트럼프 미국 대통령 대선 캠프의 외교 고문이었던 카터 페이지에 대한 미 연방수사국(FBI)의 감청영장 신청서를 입수했다면서 주요 내용을 전했다. 2016년 10월 해외정보감시법원(FISC)에 제출된 이 서류에는 “FBI는 페이지가 러시아 정부의 포섭 대상이 됐다고 믿는다” “페이지는 러시아 정부와 협력ㆍ공모하고 있다” 등이 적혀 있다. NYT는 기사는 물론, 412쪽짜리 신청서 원문 PDF파일도 홈페이지에 통째로 올렸다. 40년 전 해외정보감시법(FISA) 제정 이후, 이에 근거한 감청영장 신청서 자체가 외부에 공개된 것은 처음이었다고 한다.

‘한국 기자’ 입장에서 눈이 번쩍 뜨인 대목은 사실 NYT의 보도 내용이라기보단 감청영장 신청서 입수 경위다. FBI에 심어둔 ‘빨대(익명 취재원을 뜻하는 속어)’가 흘린 게 아니다. NYT는 지난 2월 미 법무부를 상대로 FISC에 낸 정보공개청구 소송을 통해 해당 문건을 확보했다. 다른 문서도 아니라 사실 입증 이전의 범죄 혐의가 담긴 ‘영장’을, 그것도 공중에 낱낱이 공개할 게 뻔한 ‘언론사’에 넘겨 주라고 법원이 판단했다니, 놀라웠다. 더구나 페이지는 아직 기소되지도, 무혐의 처분을 받지도 않았다. 올해 초 기밀등급에서 해제됐다지만, 미(未)종결 진행형 사건과 관련한 이런 결정은 한국에선 감히 ‘상상도 못할 일’이다. 수사 보안상 공개해선 안 되는 부분에 검은색 덧칠이 가해지긴 했어도, 국민의 ‘알 권리’를 얼마나 중시하는지 여실히 보여준 사례다.

미국에 느꼈던 부러움은 이 땅의 현실로 돌아오자 분노로 바뀐다. ‘양승태 대법원’의 사법농단 의혹 수사로 뒤늦게 드러난 양승태 전 대법원장, 박병대 전 대법관의 컴퓨터 하드디스크 ‘디가우징(영구 삭제, 완전 폐기)’ 처리 얘기다. 핵심은 증거인멸 여부지만, 이와 별개로 “다른 대법관 퇴임 때에도 같은 절차가 행해졌다. 대법원 판결 합의 과정, 주요 의사 결정 자료 등 공무상 비밀이 너무 많기 때문”이라는 법원행정처 해명에선 국민의 ‘알 권리’에 대한 근본적인 존중의 결여가 읽힌다. 세련되게 포장했지만 결국은 ‘(우리만 알고) 영원히 묻어 버리겠다. 국민들은 대법원이 공개하는 결과만 알면 될 뿐, 그 과정은 상세히 알 필요 없다’는 뜻이어서다. 사법부 엘리트들은 스스로를 ‘알 권리의 대상이 아닌 초월적 존재’로 여기는 것 같다. 비뚤어진 특권의식이다.

양승태 사법부의 ‘디가우징’ 행태는 대법원한테서 ‘잘 알지도 못하면서’라는 핀잔을 들었던 국민들의 ‘그러니깐 좀 알자’는 요구에 “모르는 게 약” “알면 다친다” 식으로 대응해 온 격이었다. 투명성은 결과뿐 아니라, 과정도 가감 없이 공개할 때 비로소 달성되는 가치다. 대법원이 지금과 같은 인식과 태도를 고집할 경우, 어쩌면 멀지 않은 시간 안에 우리 사회에서 가장 투명하지 않은 기관이라는 오명을 뒤집어 쓸지도 모를 일이다.

김정우 국제부 차장 wookim@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0