“오지 않는 너”를 기다려요. ‘오지 않는 너’는 ‘오지 않을 너’라는 것을 나는 이미 알지요. 아는데도 기다림이 멈춰지지 않을 때, 기다림 스스로 구체적 공간을 만드는 걸음이 시작되는 것이지요. 네가 오고 있을 길은 길어지고, 나는 내내 걸어왔을 너를 위해 표정의 박물관을 짓게 되지요. 너를 마중 나가다가 찾아 가게 되지요.

역은 기다리기에 좋은 장소지요. 기다림을 지속시킬 수 있는 장소지요. 선로와 플랫폼은 한 쌍이지요. 견딜 만한 길이의 선로는 기다림의 실체가 언젠가는 나타나고야 만다는, 숫자가 적힌 플랫폼은 실제 방향은 존재한다는 암시지요. 그래서 역에 섰을 때, 그것도 성북이라는, ‘둘러싸인 또는 다다른’의 이미지를 가진 성북역에 서면 어떻게든 기다리는 너를 만나게 될 것 같지요. 성북, 그곳에서 설령 나 혼자 오랜 기다림을 끝나게 된다 해도, 그것은 너를 만나는 한 방법인 것이지요.

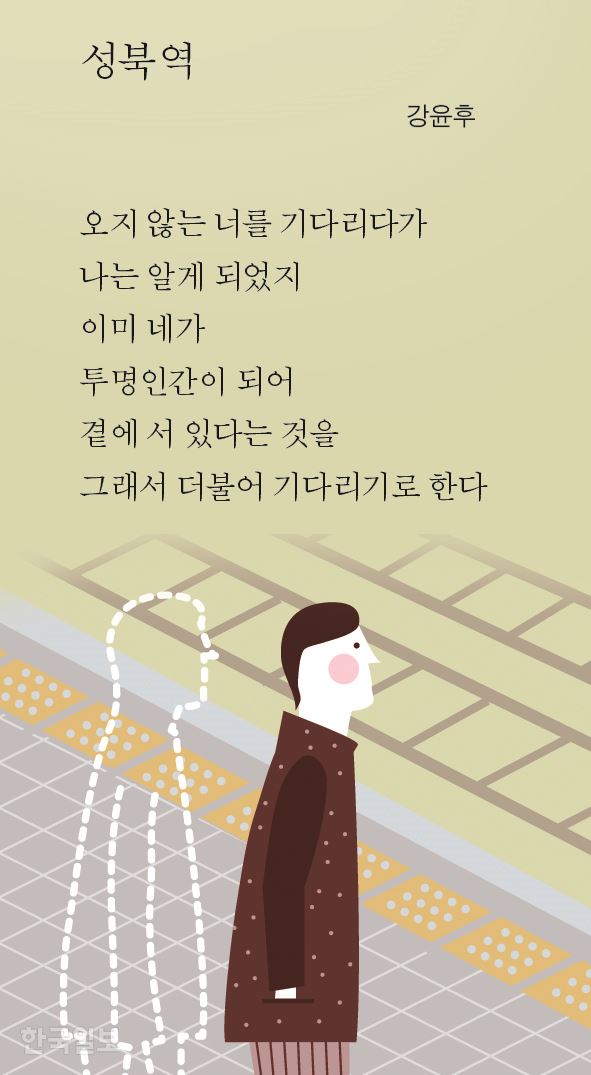

시는 이런 것이지요. ‘너는 오지 않을 거니까 잊어야 해, 얼른 이 감정에서 벗어나야 해’가 아니라 내가 기다리는 너의 지금 모습을 대면하게 해주지요. 보이지 않는 방식의 육체를 가진 투명인간의 투명한 형체와 나란히 서게 하고, 함께 기다릴 수 있게 해주지요. 시의 작용이랄까요. 시라는 언어가 가져다 주는 다른 국면이랄까요. ‘깨트리기, 벗어나기’가 아니라 이곳의 난처함을 가지고 조금씩 전진하기. 그리하여 그리운 너와 만나기. 그러니까 시는 어느 순간에도 삶의 편이고요. 더불어 기다리기로 한다. 다르게 겹치는 두 질감의 나란함. 기다림을 위한 최소의 힘은 확보된 것이지요.

이원 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0