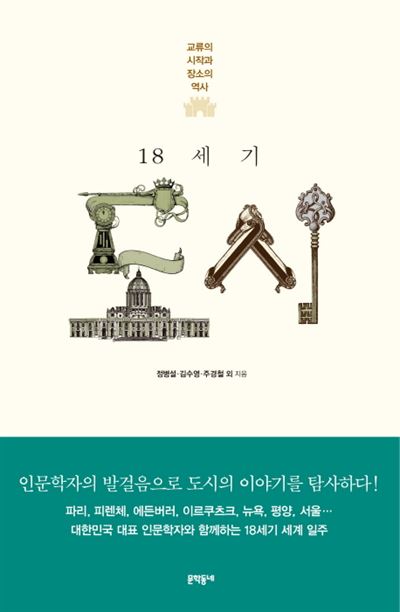

18세기가 알맞다. 모두 다들 나름대로 잘 나가던 한때이자, ‘제국주의’라는 이름으로 서로간의 본격적 드잡이에 돌입하기 전이다. 말하자면 크게 얼굴 붉힐 일 없이 서로 웃으며 이야기할 수 있는, 몇 안 되는 시기다. 동시에 각 국의 도시 문화가 번성하던 시기이기도 하다. 출판사가 이 책을 “암스테르담을 휩쓴 튤립광기와 루이 14세가 베르사유 궁전에 구현한 권력, 베네치아 축제에서는 가면무도회가 열리고 한양 ‘군칠이집’은 술꾼들로 흥성거렸다”는 다소 편안한 말투로 요약할 수 있는 이유다. 18세기학회 소속 인문학자들이 암스테르담에서 시작해 베를린, 파리, 빈을 찍고 제네바, 피렌체, 베네치아, 나폴리를 지나 베이징, 도쿄, 방콕, 자카르타를 건너 서울, 평양, 수원에 도달하면서 그려낸 18세기 도시문화 에세이다. 오늘날 각국 도시의 원형이 숨어 있던 때이기도 하다. 정병설 서울대 교수는 서문에서 이 책이 옛 도시 구도심을 천천히 걸어 다니다 노천카페에 앉아 커피 한잔 마시는 자세로 읽었으면 좋겠다고 해뒀다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0