스무살이 훌쩍 넘은 발달 장애인 아들을 둔 윤희씨는 수년간 자식 뒷바라지를 하며 ‘장애 활동 지원 전문가’가 됐습니다. 그러나 남의 아이를 돌볼 수밖에 없는 처지가 됐다는데요. 친부모에게는 수당이 지원되지 않는 ‘장애활동지원 제도’ 때문입니다. 자세한 사연을 한국일보가 짚어봤습니다.

제작 : 박지윤 기자

"하루 24시간 눈 뗄 수 없는 우리 아들은 24살 발달장애인입니다. 하지만 이젠, 제가 직접 돌보지 않아요." 경북 포항시에 사는 최윤희(55.가명)씨는 아픈 아들을 돌보다 '장애인 활동지원사'가 됐습니다. 오랜 뒷바라지 과정에서 저절로 알게 된 '전문지식' 덕인데요.

그런데 어찌 된 일인지, 최씨는 자신의 아들이 아니라 다른 사람의 자녀를 돌보고 있습니다. "내가 내 아들을 돌보면 정부로부터 아무런 수당을 받을 수 없어서요. 이웃집 영혜씨 아들도 발달장애인이라 자녀를 서로 바꿔서 돌보죠."

최씨는 '활동지원사' 로서 하루 6시간씩 주 5일 같은 아파트에 사는 김영혜씨의 아들(16)을 서로 돌봅니다. 정부에서 받는 수당은 월 70만~80만원 가량. 각자 자신의 아들을 돌볼 땐 받을 수 없는 돈입니다.

"각자의 아들을 돌봐봤자 실익이 없으니... 이렇게까지 할수밖에요. 돌봄은 고되고 생활은 점점 어려워지는데..." 실제로 장애인 자립을 지원하기 위해 2011년 시행된 장애인 활동지원제도는 활동지원사가 자신의 직계 가족에게 서비스를 제공하고 수당을 엄격하게 금지합니다.

왜일까요? 충실한 서비스가 이뤄지지 않은 채 부정 수급이 늘어날 수 있다는 우려 때문입니다. 활동지원사를 구하기 어려운 외딴섬 등지에 사는 가족에게만 예외적으로 인정하며 수당도 딱 절반만 줍니다.

하지만 최씨와 같은 발달 장애인 부모들은 울상을 짓습니다. “자녀의 장애를 가장 잘 이해하는 부모가 직접 자녀를 돌보고 활동지원의 정당한 대가를 받는 것이 더 합당하지 않나요..."

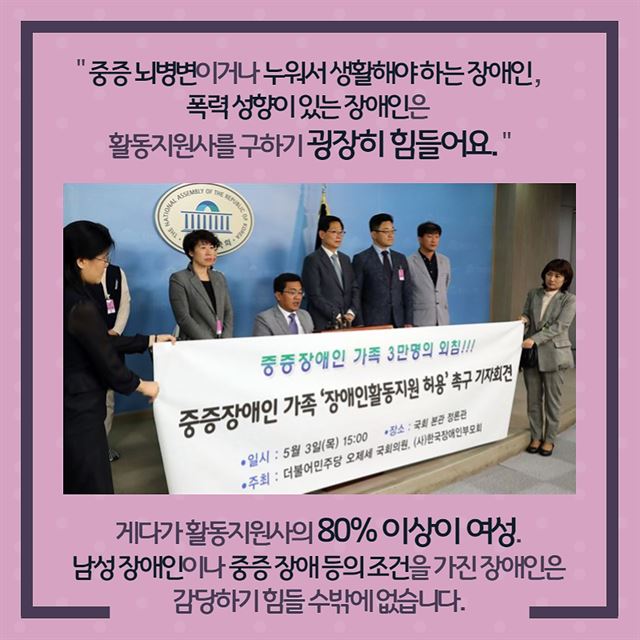

“중증 뇌병변이거나 누워서 생활해야 하는 장애인, 폭력 성향이 있는 장애인은 활동지원사를 구하기 굉장히 힘들어요.” 게다가 활동지원사의 80% 이상이 여성. 남성 장애인이나 중증 장애 등의 조건을 가진 장애인은 감당하기 힘들 수밖에 없습니다.

이런 요구가 빗발치자 14일 오제세 더불어민주당 의원은 반영한 장애인활동지원법 개정안을 내놨습니다. 복지부 역시 중증장애인에 한해 가족의 활동지원을 일부 허용하는 방향으로 시범사업을 준비하고 있는데요. 정작 장애계 내에서는 주장이 첨예하게 엇갈립니다.

부모에게 24시간 장애인 자녀를 돌보라는 것은 부모와 자녀 모두에게 가혹한 요구라는 주장입니다. 체중이 97㎏나 되는 지적ㆍ자폐성 장애 1급 아들(20)을 둔 서울 성동구의 윤수영(51ㆍ가명)씨는 “또 장애인들이 가족이 아닌 다른 사람을 만나 사회성을 기를 수 있는 기회도 여영 차단될지 모르죠.”(자폐성 장애 1듭 아들을 둔 윤수영 씨)

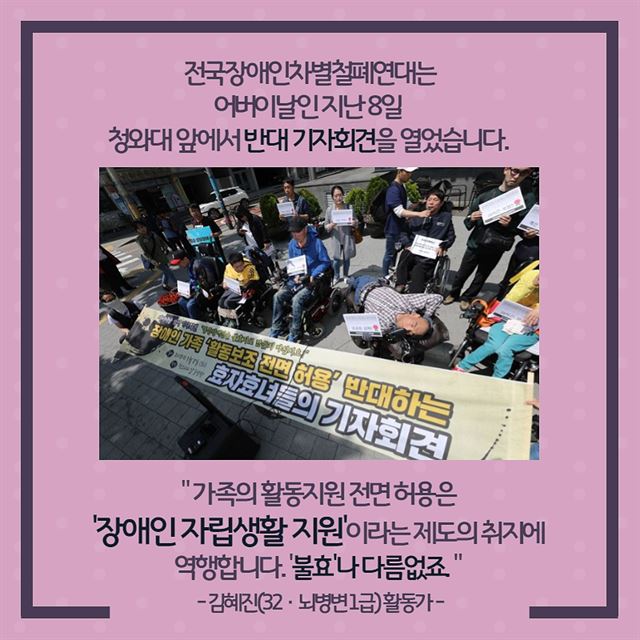

전국장애인차별철폐연대 등은 어버이날인 지난 8일 청와대 앞에서 반대 기자회견을 열었습니다. “가족의 활동지원 전면 허용은 ‘장애인 자립생활 지원’이라는 제도의 취지에 역행합니다. ‘불효’나 다름없죠.” (김혜진(32ㆍ뇌병변 1급) 활동가)

“형편이 어려운 가족일수록 활동지원사를 쓰는 대신 직접 수당을 받으려 할 수도 있습니다.” (김윤영 빈곤사회연대 사무국장) 활동지원사의 처우를 개선해 사각지대를 줄여야 한다는 게 이들의 주장인데요. 한정된 재원으로 무작정 지원을 늘리는 게 쉬운 일은 아닙니다.

복지부 관계자는 “장애계 내부에서도 찬반양론이 팽팽해 고민이 깊을 수밖에 없습니다.” 여러분은, 어떻게 생각하시나요?

원문 이성택 기자 highnoon@hankookilbo.com

제작 박지윤 기자 luce_jyun@hankookilbo.com

사진출처 게티이미지뱅크, 연합뉴스, 한국일보 자료사진

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0