젊은층서 “사회주의가 대안” 확산

양극화 심화ㆍ트럼프 당선이 촉발

샌더스 지지율 여전히 고공행진

보수매체 “자본주의 사장될 수도”

미국 아이비리그 대학 중 하나인 펜실베이니아대에서 신경과학을 전공한 뒤 연구원으로 일하고 있는 멜리사 나스첵(24)은 지난해 미 최대 사회주의 단체인 ‘미국민주사회주의자(DSA)’에 가입했다. 실력만 있으면 성공할 수 있다는 신념을 갖고 살아왔지만 당면한 현실은 달랐기 때문이다. 연봉 2만달러로는 집세 등 필수적인 비용만 감당할 수 있었다. 나스첵은 미 매체 네이션에 “‘열심히 노력하면 난 괜찮을 거야’하면서 살아왔는데, 지금은 그런 생각이 다 무너졌다”고 말했다.

자본주의가 꽃을 피운 미국에서 사회주의 바람이 불고 있다. 특히 젊은층을 중심으로 신봉자가 늘고 있다. 양극화가 심화하면서 사회주의를 대안으로 여기는 이들이 많아진 것이다. 도널드 트럼프 대통령에 대한 반감, 대안으로 매력적이지 않은 민주당 등도 사회주의 확산을 부추기는 요인으로 꼽힌다.

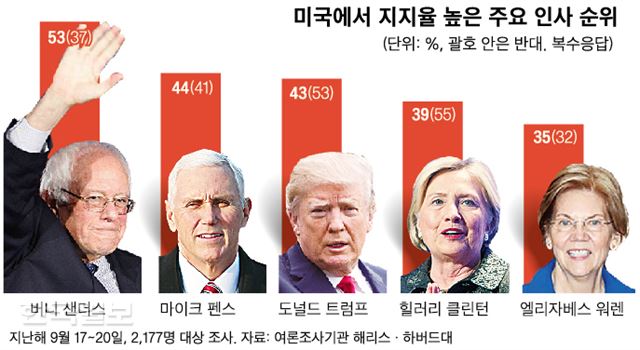

사회주의자를 표방하는 버니 샌더스 미 상원의원의 여전히 높은 지지도는 미국 사회에 스며든 사회주의의 영향력을 방증한다. 지난해 9월 하버드대와 해리스폴 여론조사 결과, 샌더스는 53%의 지지율을 기록해 1위였다. 마이크 펜스 부통령이 44%로 2위를, 트럼프 대통령이 43%로 3위, 지난 대선 민주당 후보였던 힐러리 클린턴이 39%로 4위를 차지했다. 올해 1월 조사에서도 샌더스는 53% 지지율로, 민주당 차기 대선주자로 부상 중인 오프라 윈프리(57%)에 이어 2위에 올랐다.

사회주의 선호 현상은 젊은층에서 두드러진다. 엘릭 포너 컬럼비아대 역사학 교수는 독일 매체 도이체벨레(DW)에 “오늘날 젊은 세대가 사회주의에 관심을 보이는 건 분명하다”며 “그들에게 사회주의란 자본주의의 체질을 개선한 뉴딜정책의 업그레이드 버전으로 인식되고 있다”고 말했다. 제이슨 마르티넥 뉴저지대 역사학 교수도 “1980년대 미국 정치판에서 ‘사회주의’만큼 더러운 말이 없었는데, 이제는 바뀌었다”고 말했다.

사회주의 선호는 부익부 빈익빈 등 자본주의의 폐해에 반발해 대안을 찾으려는 움직임과 맞닿아 있다. 지난해 8월 영국 파이낸셜타임스에 따르면 밀레니얼 세대(1980년대 초반부터 2000년대 초반에 출생한 세대)는 다른 세대와 비교해 보면 팍팍한 삶을 살고 있다. 18~33세 때 고용 상황을 비교해보면 침묵의 세대(1946년 이전 생), 베이비붐 세대(1946~1964년생), X세대(1964~1980년생)까지는 고용률이 80%에 이르지만, 밀레니얼 세대의 경우 70% 수준에 머물고 있다.

트럼프의 등장은 이들을 더 결집시키는 계기가 됐다. 독일 매체 도이체벨레 등에 따르면 DSA는 트럼프가 미국 대통령에 당선된 직후 회원 수가 급증했다. 2016년 11월 이후 DSA에 새로 가입한 인원은 총 2만4,000명에 육박한다. 또 다른 사회주의 조직인 국제사회주의기구도 지난해 40%가량 회원 수가 증가했다. 허핑턴포스트는 “젊은층은 트럼피즘(트럼프의 극단적 주장에 대중이 열광하는 현상)에 저항하기 위해 사회주의로 눈을 돌리고 있다”며 “트럼프의 집권은 미국 사회주의자의 아버지인 유진 데브스 이후 사회주의에 가장 좋은 일로 판명 날 수 있다”고 풀이했다. 허핑턴포스트는 또 “진보 진영에서 경제력의 집중을 막지 못하고, 대항할 수 있는 시각을 제공하지 못한 것도 영향을 줬다”고 덧붙였다.

이런 분위기가 짙어지자 미 보수 진영에서는 한껏 경계심을 드러내고 있다. 보수 성향의 잡지 아메리칸스펙테터는 “밀레니얼 세대가 곧 미국에서 가장 큰 유권자층이 될 것이란 사실을 감안할 때, 이들이 사회주의를 시도하려는 움직임은 충격적”이라며 “전 세계의 부러움이자 서구의 가치를 만들어 낸 자본주의가 ‘도도새’와 같은 운명을 맞이할 수 있다”고 예견했다.

채지선 기자 letmeknow@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0