1995년 지어진 다세대 주택

주변 상업화하며 홀로 골목 지켜

아치형 창문ㆍ영국식 목재 장식 등

IMF직전 호황기 미학 엿보여

"최대한 남긴 채 리모델링"

옛 벽돌에 새 벽돌 조화시키고

내부는 손 안 댄 채 공간을 트기만

1,2,3층은 카페, 반지하엔 빵공장

한국인의 기억 속 1990년대는 뜨겁다. TV드라마 ‘응답하라’ 시리즈와 ‘토요일! 토요일은 가수다’(‘토토가’) 열풍이 보여줬듯 90년대를 돌아보고 기념하는 일은 이제 전국민의 오락이 됐다. 웃으며 추억할 수 있는 최초의 시대이기 때문일까. 70년대를 기억하며 울고 80년대를 추억하며 화내는 우리는 90년대에 이르러 비로소 웃는다. 지난해 서울 강남구 신사동길에 문을 연 ‘연립 빵공장’은 1995년 지어진 다세대주택 ‘청화그린빌’을 카페로 개조한 건물이다. 아치 창문이 표상하는 서양에 대한 열망은 한때 진지한 비판의 대상이기도 했지만, 20년이란 시간이 지난 지금 젊은 건축가들의 눈엔 제법 기념할만한 것이었다.

그 골목의 마지막 주택, 청화그린빌

연립 빵공장이 자리한 곳은 일명 세로수길이다. 2000년대 들어 가로수길이 관광명소로 급부상하면서 임대료 상승을 견디지 못한 카페나 옷가게들이 안쪽 골목으로 이동하며 만들어진 거리다. 물론 청화그린빌이 처음 들어선 1995년에 세로수길이란 말은 없었다. 당시 강남 최고의 핫 플레이스는 압구정 로데오거리였다. 가로수길은 주말에도 한산했고 세로수길은 아예 주택가였다.

청화그린빌은 반지하 위에 3개 층이 올라간 다세대주택으로 지어졌다. 도로를 향해 창문이 빼꼼히 올라온 반지하층과 일명 ‘계단 올라가는 1층’으로 구성된 집은 당시 흔하디 흔한 주택 중 하나였다. 그러나 2016년 청화그린빌은 그 골목의 유일한 다세대 주택이 됐다. 주변의 모든 건물이 상업시설로 바뀌면서 뜻하지 않게 마지막까지 남은 집이 된 것이다.

최후의 주택을 상업공간으로 바꾸는 작업이 H2L건축사사무소의 이승규, 현창용, 황정현 세 건축가에게 주어졌다. 1981~83년생인 이들은 어린 시절 동네에서 흔했던 집이 박물관의 유물처럼 덩그러니 남겨진 모습에서 눈을 떼지 못했다. 자연히 “최대한 남기자”는 데 의견이 모였다.

“주변 상업공간들은 외벽에 석재, 금속패널, 유리를 덧댄 것들이 많아요. 가로수길에서 흘러나오는 분위기에 맞춰 저마다 새 옷을 입은 거죠. 그런데 그게 좋은 옷인지에 대해선 의문이 남아요. 한때 지극히 보편적이었던 건물이 시간의 흐름에 의해 특별해지는 걸 포착하고 나니, 뭔가를 덧댄다는 건 무의미하게 느껴졌어요.”

건축가들의 보존 욕구를 부추긴 건 평범함만은 아니다. 청화그린빌은 지역 건축업자, 소위 ‘집장사’의 복제된 도면으로 지어졌을지언정, 보기 드물게 아치형 창문으로 멋을 낸 집이었다. 영국 옛 주택에서 자주 보이는 목재 브레이스를 엑스자로 교차하는 장식을 넣어 서양의 목가적인 분위기를 끌어오려고 한 흔적도 있었다. 건축가들은 90년대로 돌아가 원 설계자의 머릿속을 추측하기 시작했다.

“기능적으론 별 의미가 없는 것들이거든요. 그럼에도 미학적으로 어떻게든 더 해보려는 시도가 엿보여요. 짐작하건대 95년은 IMF 사태가 터지기 직전 경제호황기였어요. 사회 여기저기 넘쳐났던 장밋빛 미래에 대한 로망이 흔해빠진 다세대주택 디자인에도 스며든 게 아닌가 했어요.”

이제는 색이 바랜 로망을 어떻게 기념하면 좋을까, 고민하던 건축가들은 과거의 장식들 위에 새 벽돌을 채우기로 했다. 둥근 창문, 목재 장식, 계단실 창문이 모두 새 벽돌로 메워졌다. “장식을 그대로 놔두는 것보다 새 벽돌과 헌 벽돌 간의 부조화가 더 재미있을 것 같아서”다. 새 벽돌 특유의 뿌연 적색은 때묻은 헌 벽돌의 진한 적색과 대비돼, 마치 오래 붙여둔 스티커를 떼어낸 것처럼 세월의 흐름을 보여준다. 누군가에겐 슬픔, 누군가에겐 기쁨이었던 20년의 시간이 건물 위에 그대로 박제됐다.

반지하층까지 스민 장밋빛 미래

애초에 카페로 예정하고 공사를 진행하던 중 임차인이 나타났다. 가로수길의 유명한 빵집 ‘르 알래스카’가 이곳에 베이커리 카페를 내고 싶어한 것. 빵을 직접 구워 파는 곳이니만큼 제빵과 창고 공간에 적지 않은 면적이 필요했다. 자연스럽게 반지하층은 빵 공장이 되고, 1,2,3층은 카페가 됐다. 지하에 빵 공장이 있다는 흥미로운 설정을 부각시키기 위해 처음엔 바깥에서 반지하층이 훤히 들여다보이는 설계를 추진했으나 면적 문제로 중간에 무산됐다. 빵을 굽는 지하 공장은 현관을 들어설 때 계단 옆으로 살짝 볼 수 있다.

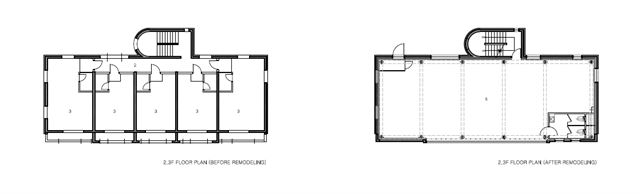

외부와 마찬가지로 내부에도 거의 변화를 주지 않았다. 층당 4,5가구씩 있던 실내를 한 공간으로 트면서 철골로 구조보강을 한 게 사실상 유일한 변화다. 창의 위치도 그대로, 벽을 허문 뒤 천장에 남은 울퉁불퉁한 콘크리트 절단면도 가리지 않고 놔뒀다. “내벽도 부분부분 남겨뒀어요. 현장에서 일단 허물어보고 예쁘거나 기능상 필요해 보이면 남기는 식으로 진행했습니다. 최근 리모델링을 하면서 저희가 느끼는 건, 보존 가치가 있는 건 최대한 보존하는 게 좋다는 거예요.”

건축가들은 아치 창문을 철거하면서 나온 얼마 없는 헌 벽돌을 버리지 않고 주차장 뒷마당에 깔았다. ‘부수고 지었던’ 지난 시대에 대한 반발만은 아니다. 이들은 “지역색”에 대해 고민 중이라고 했다. “국가 발전이 안정기에 접어들면 그리스 산토리니의 하얀 외벽처럼 지역색이라는 게 나오기 마련인데 서울엔 아직 그게 없어요. 서울에서 보편성을 띨 수 있는 건축이 뭘까 생각해봤는데, 저희는 그게 적벽돌인 것 같아요. 예전엔 적벽돌 건물은 ‘구식이다, 바꿔야 한다’는 인식이 많았는데 최근엔 성수동 대림창고처럼 적벽돌을 대하는 태도가 달라지고 있습니다.”

적벽돌이 정말 서울의 건축 정체성이 될 가능성이 있을까. 이는 80~90년대에 태어나 지금 30~40대에 이른 젊은 건축가들이 자신의 어린 시절을 어떻게 바라보는지에 달려 있다. 열광의 90년대에 너그러운 미소를 보낸 ‘연립 빵공장’이 그 한 예다.

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0