런던 시장ㆍ외무장관 지내고

EU탈퇴 이끈 괴짜 정치인 존슨

50주기 맞은 처칠 새롭게 조명

“사실은 내가 처칠같은 정치인”

처칠 빌려 자기 이야기 하는 듯

이 책을 뽑아 든 건, 미안하지만 처칠 때문이 아니라 순전히 저자인 보리스 존슨의 ‘입담’ 때문이다. 처칠은 ‘심술쟁이 고집불통 나르시스트’라는 세평이 어울릴 정도로 자신과 주변 사건에 대해 엄청나게 많은 이야기들을 떠들어댔고 써댔다. 처칠 본인만 그랬겠는가. 제2차 세계대전 핵심 인물 중 하나인 처칠을 사람들이 가만 내버려 둘 리 없다. 입 달리고 손 달린 학자, 정치인, 언론인이라면 누구나 처칠에 대해 떠들어댔고 또 써댔다.

이제 와서 새삼 여기에 뭘 또 더할 수 있을까 싶은데, 존슨은 ‘화끈한 말빨’로 처칠 이야기를 새롭고도 흥미롭게 직조해낸다. 특히, 이런저런 설화(舌禍)나 기행으로 유명한 ‘기자 출신 정치인’ 존슨이 ‘자기 표현이 강한 기괴한 저널리스트 처칠’과의 유사성을 노골적으로 드러내려는 점이 가장 흥미롭다. 이 책이 처칠 사망 50주기를 맞아 의뢰받은 작업이라곤 하지만, 이 기회를 이용해 ‘괴짜’ 혹은 ‘광대’라 불리는 존슨이 ‘사실 내가 처칠 같은 정치인’이라 어필하기 위해 최선을 다한 느낌이다.

공정함을 최대한 발휘하자면, 이 책은 처칠에 대한 과도한 애정이 흘러 넘치지만 서술 자체는 매우 재미있다. 존슨의 기본 입장은 처칠 찬양이다. “수십 년에 걸쳐 소위 위인들이 사회의 역사라는 방대한 조류에서 겉치레에 불과한 거품이고 부수적인 현상”이라고 했지만 “처칠의 이야기가 모든 허튼 소리를 단박에 억누르는 반박의 소리라고 생각”한다고 단언한다. 왜냐면 “처칠은 홀로 세상을 바꾸었기 때문”이다. 기존의 영웅 위주 역사 서술을 비판하면서 각광받았던 사회사(社會史)가, 처칠이란 거인에게 부딪혀서는 그만 산산조각났다는 선언이다. 물론 이 선언을 받아들일 사람이 얼마나 될 지는 모르겠다.

이 책은 한발 더 나아가 히틀러와 대결 이전 처칠이 저질렀던 숱한 정치적ㆍ군사적 실책과 오류, 전쟁 당시 독일에 대해 드러낸 잔혹한 공격성과 보복 성향, 제국주의적이고 인종차별주의자 같은 언행들, 그 외 개인적인 성격상 결함 같은 것들도 열렬히 변호한다. 너무 열렬히 변호하다 보니 어릴 적 가족관계의 실패가 평생을 좌우한다는 지겨운 프로이트 심리학은 다소 옅어진 대신, 처칠은 요즘 말로 매력적인 ‘츤데레’(차갑고 퉁명스럽지만 인간에 대한 깊은 애정과 따뜻함이 숨어있는) 스타일의 남자 같다. 물론 술과 시가를 줄이고, 배는 한참 더 줄여야겠지만. 아니, 그런다 해도 처칠이 진짜 츤데레 스타일일까는 의문스럽지만.

그럼에도 달필로 유명했던 기자 출신답게 존슨은 이제껏 널리 알려진 처칠의 생애를 23가지 팩터(요인) 별로 나눠 팽팽한 문장으로 정리했다는 점은 인정해 줄만 하다. 이 책을 담당한, 출판사 김영사의 임영숙 편집자는 “이 책과 영화는 서로 무관한 것으로 알고 있다”고 했지만, 책을 읽어나가면 게리 올드먼에게 미국 아카데미영화상 남우주연상을 안긴 영화 ‘다키스트 아워’의 여러 장면들이 곧바로 떠오를 만큼 문장마다 투지와 돌파력이 넘친다. 처칠하면 떠오를 온갖 독설과 농담의 진위 문제를 따지고 든 10장 ‘영국인의 대표적 인물로 이미지를 구축하다’에는 나름대로 취재를 열심히 한 흔적도 있다.

그 가운데 가장 관심을 끄는 건 20장 ‘유럽인 처칠’이다. 처칠은 ‘유럽합중국’ 개념으로 유럽통합이란 비전을 제일 처음 제시한 정치인이다. 1930년대 미국을 드나들면서 국경과 관세가 없는 거대한 단일시장이 경제에 얼마나 이로운가를 알게 됐다. ‘미합중국’에 비견할 ‘유럽합중국’을 떠올렸다. 1940년대 들어 전쟁에서 승리할 기미가 보이자 유럽합중국 구상은 좀 더 구체화됐다. 두 차례의 세계대전을 온 몸으로 겪은 처칠은 전후 유럽의 평화를 고민했고, 유럽의 평화를 위해서라면 대륙의 두 강대국 독일과 프랑스가 손잡고 유럽합중국을 이끌어나가야 한다고 봤다.

문제는 이 지점이다. 처칠은 영국도 유럽합중국에 포함된다고 생각했을까. 존슨은 아니라고 주장한다. 한 숟갈 더 얹는다. “유럽 회담의 초창기에 처칠 요인이 작동했다면 유럽에는 지금의 유럽연합과 다르게 더욱 영미 경향의 민주적인 형태의 조직이 들어섰을 수 있다”고 주장한다. 그러니까 처칠이라면 유럽통합에 불참했을 것이고, 참가했다면 지금의 유럽연합과는 완전히 다른 구조를 만들었을 것이라는 주장이다.

존슨은 이 책을 런던 시장이던 2014년에 내놨다. 2년 뒤인 2016년에는 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴, 즉 브렉시트를 앞장 서서 이끌었다. 그 덕에 ‘브렉시트의 정치인’이란 별명을 얻었다. 처칠의 전기를 썼다기보다, 처음부터 끝까지 처칠을 빌어 자기 이야기를 하고 있다는 느낌이 드는 이유도 여기 있다. 처칠은 승전했으나 총선에서 패했다. 존슨은 브렉시트를 성사시켰으나 노렸던 총리 자리는 얻는 데는 실패했다. 처칠이고 싶었던 존슨의 처칠스러운 운명이랄까. 브렉시트는 과연 현명한 결정이었을까. 이 책은 처칠에 대한 책이라기보다 브렉시트에 대한 책으로 읽는 편이 훨씬 나아 보인다.

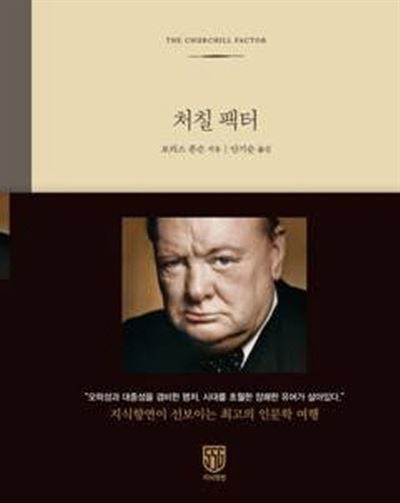

처칠팩터

보리스 존슨 지음ㆍ안기순 옮김

지식향연 발행ㆍ500쪽ㆍ2만9,000원

이 책은 정용진 신세계그룹 부회장이 인문학 진흥을 위해 시작한 ‘지식향연’ 프로젝트 중 하나다. 신세계그룹이 김영사와 손 잡고 해외 명저들을 선정, 번역 소개한다. 지난해 독일의 문호 괴테가 쓴 ‘이탈리아 여행’에 이은 두 번째 책이다. 출간기념 북 콘서트도 7일 오후 2시 서울 삼성동 스타필드 코엑스몰 별마당도서관에서 열린다. 탐험가 송동훈이 책 ‘처칠 팩터’에 대해, 영화평론가 이동진이 영화 ‘다키스트 아워’에 대해 얘기한다. 다음에 선보일 책은 경제사학자 니얼 퍼거슨의 ‘Virtual History’, 정치학자 마키아벨리의 ‘History of Florence And The Affairs of Italy’다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0