2013년 6월. 나는 만삭의 몸으로 회사 밖에서 ‘투쟁’을 외쳤다. 당시 옛 한국일보 사측은 기자들을 편집국에서 내쫓고 용역을 동원해 이곳을 봉쇄했다. 굳게 닫힌 편집국 문 앞에서 사측은 ‘근로제공 확약서’(본인은 회사의 사규를 준수하고 회사에서 임명한 편집국장 및 부서장의 지휘에 따라 근로를 제공할 것임을 확약한다. 만약 이를 위반할 경우 퇴거 요구 등 회사의 지시에 즉시 따르겠다)를 내밀었고, 기자들은 서명을 거부했다. 이른바 ‘한국일보 사태’다. 이 사건은 그 해 4월 한국일보 노조가 회사에 200억 원대 손해를 끼친 혐의(업무상 배임)로 장재구 전 회장을 검찰에 고발하면서 시작됐다. 이후 경영진은 편집국장을 해임하고, 편집국을 폐쇄하고, 기자들의 기사작성 권한을 박탈했다. 기자와 일반직원들은 회사로부터 받지 못한 체불임금과 퇴직금 등을 모아 채권자 자격으로 법정관리 신청을 했고, 법원은 회생절차 개시 결정을 냈다. 일사천리로 새 주인을 찾는 작업을 거쳐 18개월 만에 법정관리를 졸업했다.

금호타이어와 한국GM 등을 취재하면서 5년 전 나의 구조조정 극복기가 겹쳐졌다. 고통보다 동료애, 성취감, 기자정신 같은 긍정적 감정이 더 많이 떠올랐다. 생사가 오가는 산업계 현장을 목도하면서 비로소 깨달았다. 나의 구조조정이 아름다웠던 것은 어느 누구도 내 생존권을 건드리지 않았기 때문이다. 법정관리 행을 택한 것은 언론사 특수성을 인정 받아 청산보다는 존속가치를 높게 평가할 것이란 자신감에서 비롯됐다. 직원들은 연봉에 따라 월급의 13~45%를 삭감 당했지만 큰 반발은 없었다. ‘잘린다’는 공포가 없었기 때문이다. 기자는 기계가 대체할 수 없는 노동 집약적인 업이기에 인적 구조조정에서 비껴갈 수 있었다. 당시 나는 육아휴직 중이었지만 해고 위협도 느끼지 않았다. 일반 기업이었다면 정리해고 1순위였을지 모른다. 그저 ‘운’이 좋은 구조조정이었다고 생각하니 아찔했다.

부도 위기 압박에도 인건비 삭감에 합의하지 않는 한국GM 노조, 해외 매각에 극적으로 찬성하기까지 강경 투쟁을 멈추지 않았던 금호타이어 노조, 9일까지 인건비 75%를 줄이는 자구안을 내놔야 법정관리를 피할 수 있지만 이를 거부 중인 STX조선 노조. 무엇 하나 쉽지 않은 구조조정이 현장에서 벌어지고 있다.

이를 두고 친(親) 노조를 표방한 문재인 정부가 노조에 끌려 다니면서 구조조정 원칙이 무너졌다는 비판도 나온다. 금호타이어의 경우 채권단은 더는 채권 만기 연장은 없다고 천명한 뒤에도 세 차례나 빚을 회수하는 것을 연기해 줬다. 시장에 ‘버티면 죽이지 않는다’는 잘못된 믿음이 퍼지기도 했다.

하지만 구조조정이 원칙대로 흘러가지 못하는 건, 실업자를 구제할 수 있는 시스템이 부재한 탓이 크다. 구조조정은 필히 실업자를 양산한다. 이들이 새 직업, 새 직장을 구할 때까지 실업급여와 직업훈련 등 사회안전망의 보호를 받는 게 최선이지만 혜택을 받는 이는 많지 않다. 대개 고용보험과 연계돼 있지만 통계청에 따르면 지난해 8월 기준 전체 근로자의 고용보험 가입률은 71.2%에 그친다. 시간제 근로자(23%), 비정규직(44.1%) 등은 비율이 급격히 떨어진다.

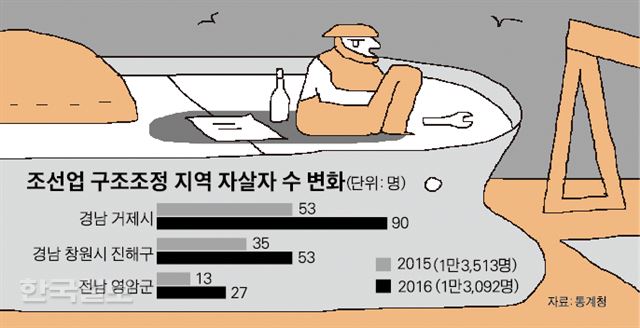

지난달에만 한국GM의 희망퇴직 신청자 2명이 목숨을 끊었다. 2016년 조선사 정리해고가 집중된 경남 거제ㆍ창원 및 전남 영암의 자살률이 1년 전보다 두 배로 급증했다는 통계도 있다. 비극의 반복은 사회 제도가 나를, 내 가족을 지켜줄 것이라는 믿음이 없다는 것을 방증한다. 부실 기업의 주채권은행을 도맡고 있는 KDB산업은행의 이동걸 회장도 최근 간담회에서 “노조의 반대를 심정적으로는 이해한다. 구제 장치가 잘 돼 있으면 청산이 되든 말든 원칙에 따라 구조조정을 하고, 노조 반발도 덜할 텐데 안타깝다”고 말했다. 운에 기대는 구조조정도, 죽음과 맞바꾸는 구조조정도 있어선 안 된다.

강아름 경제부 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0