단 돈 4,000원으로 간편하게 한 끼 때우기엔 제격, 그러나 ‘편의점 도시락’엔 온기가 없습니다. ‘잘 먹는’ 귀촌 청년의 사계절을 보여준 영화 <리틀 포레스트>의 주인공 혜원도 편의점 도시락에 지쳐 고향으로 돌아오죠. 여기, 혜원과 똑 닮은 이유로 방앗간 주인이 된 한 20대 청년이 있습니다. 그의 이야기를 한국일보가 들어봤습니다.

기획, 제작 : 박지윤 기자 luce_jyun@hankookilbo.com

어느 늦은 밤, ‘폐기 직전’의 편의점 도시락 뚜껑을 열었다. 차갑게 눌어붙은 반찬들. 데워도 온기는 느껴지지 않는다. ”왜 돌아온 거야?”“배고파서.”

'리틀 포레스트'는 흥행 영화 치고는 꽤 심심하다. 주인공은 취업도, 연애도, 하다못해 한 끼 해결조차 제 맘대로 되지 않는 젊은이. 고향으로 돌아와 스스로를 위해 건강한 밥상을 차려낸다는 게 이야기의 전부.

그래서일까. 극장을 나설 때면 ‘내 몸에 미안하지 않은, 정성껏 차린 한 끼’가 간절하다. 영화의 마지막에 다시 서울로 돌아온 혜원이 자리를 잡은 식당, ‘소녀방앗간’은 바로 그런 끼니를 차려내는 공간이다.

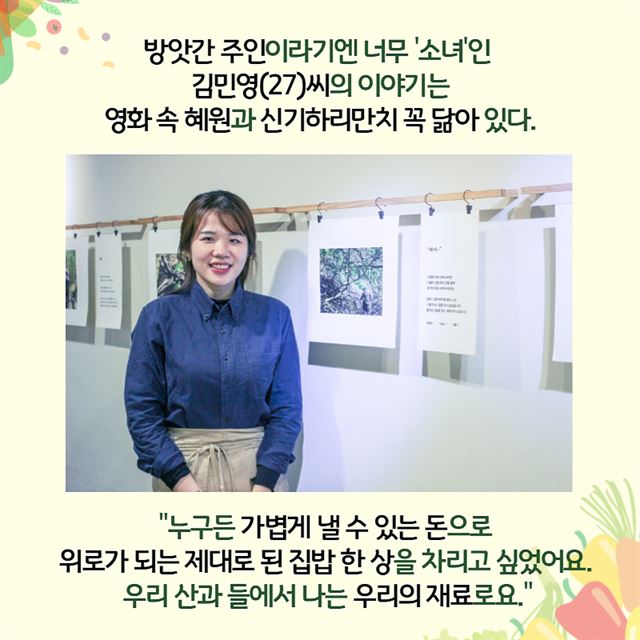

방앗간 주인이라기엔 너무 '소녀'인 김민영씨의 이야기도 영화 속 혜원과 신기하리만치 꼭 닮아 있다. “누구든 가볍게 낼 수 있는 돈으로 위로가 되는 제대로 된 집밥 한 상을 차리고 싶었어요. 우리 산과 들에서 나는 우리의 재료로요."

그녀의 청춘은 늘 허기졌다. 먹어도 “잘 갖춰진 끼니로부터 서서히 멀어졌어요. 집안 형편이 넉넉지 않았던 탓이었죠. 거의 대부분 컵라면에 삼각김밥…”

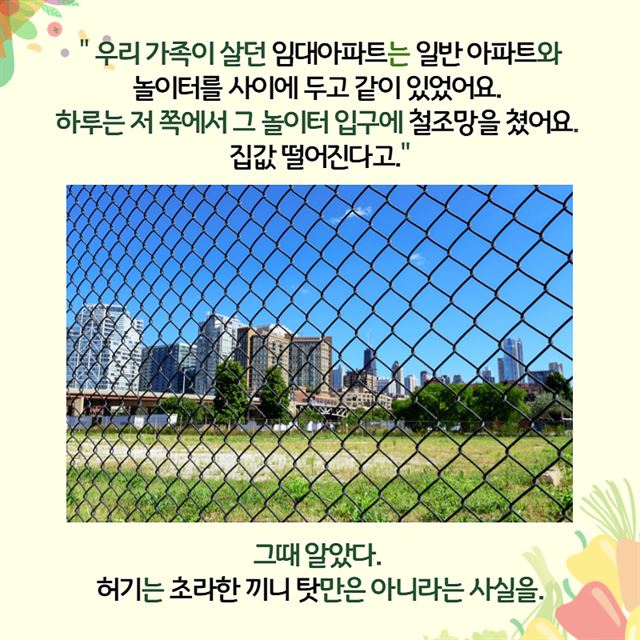

“우리 가족이 살던 임대아파트는 일반 아파트와 놀이터를 사이에 두고 같이 있었어요. 하루는 저 쪽에서 그 놀이터 입구에 철조망을 쳤어요.” 그때 알았다. 허기는 초라한 끼니 탓만은 아니라는 사실을.

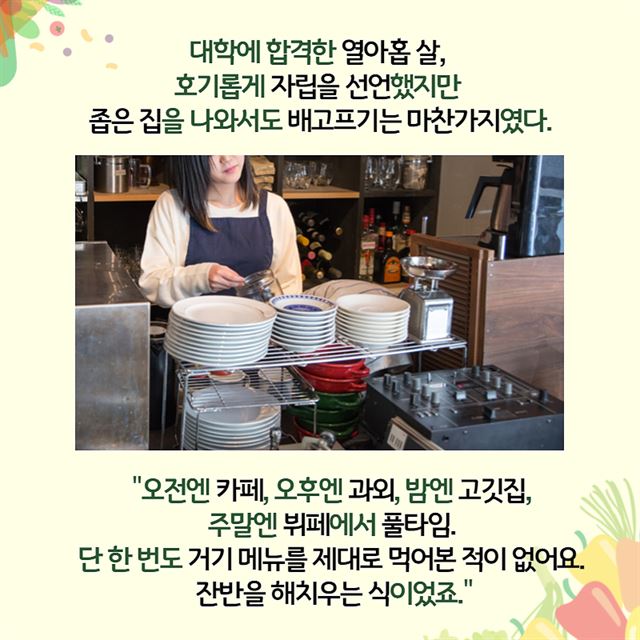

대학에 합격한 열아홉 살, 호기롭게 자립을 선언했지만 좁은 집 밖을 나와서도 배고프기는 마찬가지였다. “오전엔 카페, 오후엔 과외, 밤엔 고깃집, 주말엔 뷔페에서 풀타임. 단 한 번도 거기 메뉴를 제대로 먹어본 적이 없어요. 잔반을 해치우는 식이었죠.”

그녀의 기억에 남는 가장 ‘비참한 식사’는 강남의 명품 백화점 식품관에서 고등어 구울 때였다. “휴게실이 작아서 짬 없는 저 같은 사람은 앉지도 못했어요. 대충 구겨져 앉아 싸온 밥을 먹었지요. 눈치 보면서 꾸역꾸역.” 도시락이래 봤자 고시원에서 얻은 공짜 밥에 공짜 김치, 그 위에 김자반. 그렇게 한 끼 5,000원을 아꼈다.

팍팍한 알바인생 4년만, 나이 스물넷에 처음으로 ‘맛의 위로’를 느꼈다. “아는 언니네 시골에 쉬러 내려갔었어요. 거기 어르신들이 내주신 밥이 그렇게 눈물 나게 맛있더라고요.”

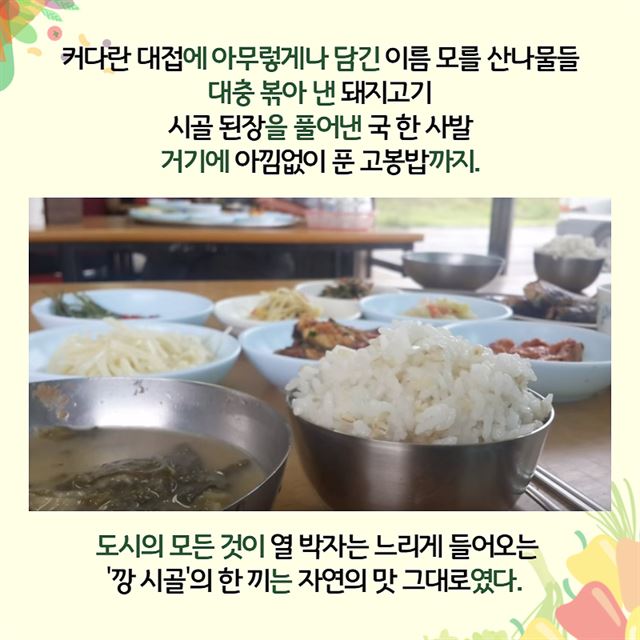

커다란 대접에 아무렇게나 담긴 이름 모를 산나물들, 대충 볶아 낸 돼지고기, 시골 된장을 풀어낸 국 한 사발, 거기에 아낌없이 푼 고봉밥까지. 도시의 모든 것이 열 박자는 느리게 들어오는 ‘깡 시골’의 한 끼는 자연의 맛 그대로였다.

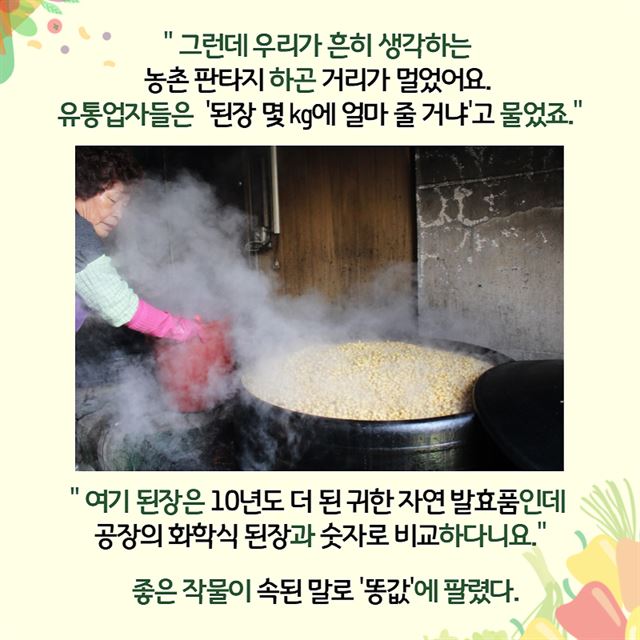

“그런데 우리가 흔히 생각하는 농촌 판타지 하곤 거리가 멀었어요. 유통업자들은 ‘된장 몇 ㎏에 얼마 줄 거냐’고 물었어요. 여기 된장은 10년도 더 된 귀한 자연 발효품인데 공장에서 억지로 발효시킨 화학식 된장과 숫자로 비교하다니요.” 좋은 작물이 속된 말로 ‘똥값’에 팔렸다.

이 싱싱하고 맑은 재료들을 '제 값'주고 사서 '합리적 가격' 팔 순 없을까. “돈이 있건 없건 끼니는 늘 팍팍하게 먹는 도시 사람들에게 이 맛을 알리고 싶다고 생각했죠.”

“보통은 어떤 음식을 만들기 위해 재료를 구하잖아요. 여기는 반대예요. 좋은 재료가 있으면 그걸로 어떤 음식을 만들지를 정해요.” 같은 산나물밥 메뉴에도 때론 다래순, 어수리가, 때론 뽕잎이 들어가기도 한다.

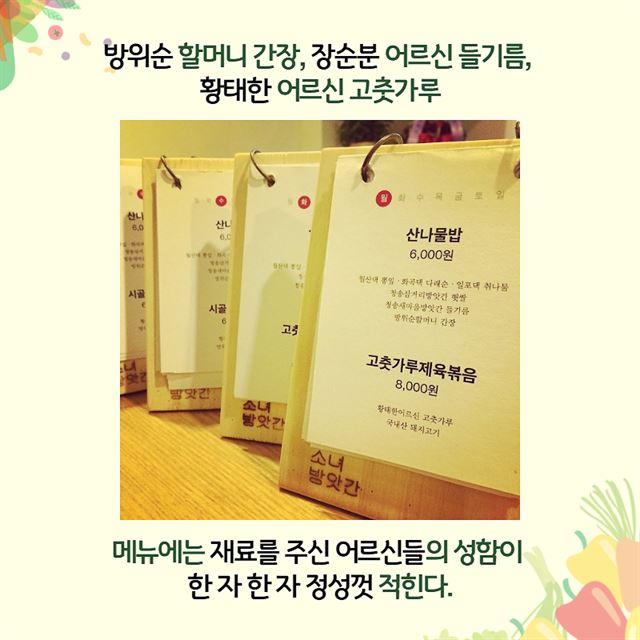

방위순 할머니 간장, 장순분 어르신 들기름, 황태한 어르신 고춧가루.’ 메뉴에는 재료를 주신 어르신들의 성함이 한 자 한 자 정성껏 적힌다.

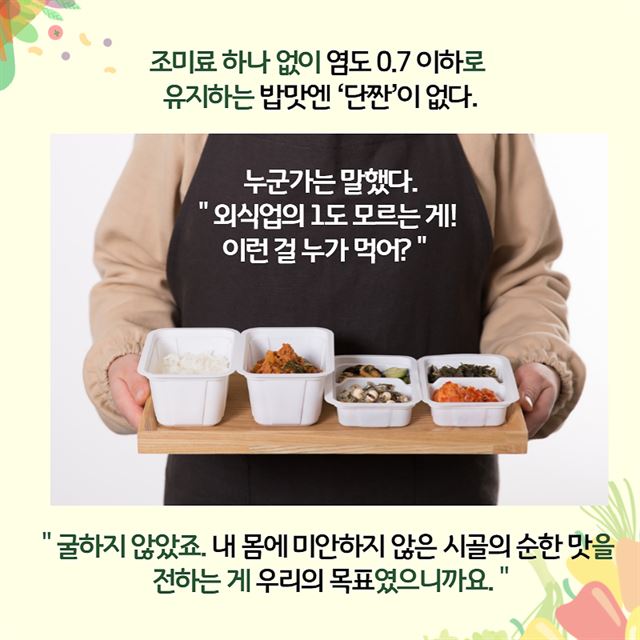

조미료 하나 없이 염도 0.7 이하로 유지하는 밥맛엔 ‘단짠’이 없다. 누군가는 말했다. “외식업의 1도 모르는 게! 이런 걸 누가 먹어?” “굴하지 않았죠. 내 몸에 미안하지 않은 시골의 순한 맛을 전하는 게 우리의 목표였으니까요.”

관광버스 타고 올라와 직접 먹어본 어르신들은 물었다. “시상에, 이런 시골식을 도시 청년들도 좋아한담?” “그럼요, 어르신!”

방앗간 소녀들의 첫번째 원칙은 바로 ‘한 푼 더 벌려고 욕심 내지 않는 것’.

놀이터에 철조망을 올리는 어른들을 보며, 생선 냄새 밴 작업복 차림으로 명품관에 얼씬도 하지 말라는 소리를 들으며 다짐했다. ‘돈 한 푼에 팍팍해지지 말자. 내 마음이 각박한데 따뜻한 밥 한 그릇의 위로가 나올 수 있을까.’

소녀방앗간’엔 이제 막 걷기 시작한 꼬마들을 데리고 오는 엄마들이 특히 많다. 민영씨 눈엔 산골 할매가 만든 발효청이 세 살배기 아이 입 속으로 들어가는 광경이 아직도 그렇게 감동적이란다.

‘혼밥’하러 오는 젊은 회사원들도 많다. “이 근처에서 혼자 자취하는데, 여기 밥을 먹으면 꼭 집에 온 것 같아요.”“저처럼 늘 허기졌던 사람들에게 정성껏 한 상을 차려주고 싶었는데 소원 이뤘죠.”

한 때 ‘따뜻한 밥’으로 위로받고 싶었던 젊은이가 이젠 위로를 건넨다. "좋은 음식을 만드는 우리 모두의 마음속엔 소녀가 있습니다."

기획/제작: 박지윤 기자 luce_jyun@hankookilbo.com

사진 출처: 게티이미지뱅크, 박지윤 기자, 김민영 대표 제공

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0