60%가 근무기관에 비자발적 후원

할당량 등 복지재원 개발 의무도

야간ㆍ휴일 근무는 봉사로 취급

가산수당 받는 경우 43% 불과

“사회복지사 일도 봉사 아닌 노동

고용부, 근로감독 등 개입해야”

지난해 서울 A복지관에 입사한 사회복지사 유모(25)씨는 수습기간 3개월간 받은 월급 중 약 150만원을 소속 사회복지법인의 후원계좌에 입금했다. 한 달 월급에 가까운 돈을 내놓은 건 후원금 할당량을 채우지 못하면 수습 평가에 불이익이 있을 거라는 지시 때문이었다. 기관은 심지어 아예 기본급을 뺀 기타수당을 후원계좌로 보내라고 종용했고 신규 후원자도 5명 이상 모으라는 조건을 내세웠다고 한다. 유씨는 “부당하다고 느꼈지만 어렵게 얻은 수습기회라 거부하기도 어려웠다”고 말했다.

사회복지사들이 비자발적 후원과 무료노동 강요에 시달리고 있다. 복지시설에선 ‘봉사정신’을 명목으로 내세우고 있지만 사실상 ‘을’인 복지사들로선 법 위반 소지가 있는 요구도 거절하기 어렵다고 말한다.

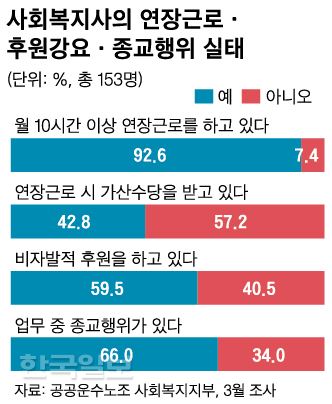

1일 공공운수노조 사회복지지부가 서울시내 사회복지사 153명을 대상으로 3월 한달간 설문 조사한 내용을 보면, 응답자의 59.5%(91명)가 근무하는 시설이나 법인에 비자발적인 후원을 하고 있는 것으로 조사됐다. 이들이 낸 후원금은 사실상 복지관 운영비로 쓰이는 실정이다. 지난해 서울 B복지관에서 기간제 복지사로 일한 이모(27)씨는 “기관에서 ‘사회복지사는 복지재원 개발 의무도 있다’며 월 5만원씩 후원금을 내게 했는데 이 돈은 실제 봉사 프로그램 개발이 아니라 정규직들의 직급수당 지급이나 단체복 제작에 쓰였다”고 말했다. 박영민 공공운수노조 사회복지지부 사무처장은 “후원금 모금은 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률을 위반하는 지시이지만 비일비재하게 일어나고 있다”고 설명했다.

응답자들의 월 평균 연장근로시간이 40시간에 달하는 등 연장근로가 비일비재하지만 이에 알맞은 수당을 받는 것은 10명 중 4명 꼴(42.8%)에 불과했다. 이 역시 복지사들의 야간ㆍ휴일 근로를 노동이 아닌 봉사로 여기는 분위기 때문이다. 복지사 박모(35)씨는 “복지관에서 운영하는 도서실에 주말 봉사자가 없어 직원들이 돌아가면서 일하고 있는데 관장은 ‘봉사라고 생각하라’며 수당을 주지 않고 있다”고 말했다.

복지시설들이 대부분 종교관련 사회복지법인에 소속되어있어 일과 종교활동의 구분이 모호해지는 것도 연장근무를 부추기는 요인이다. 복지사 권모(33)씨는 “법인 쪽 교회에서 김장 행사를 해도 우리가 나가서 일을 도맡아야 하지만 그저 종교활동으로 치부될 뿐이다”라며 “예배를 위해 새벽에 출근하는 일은 비일비재하다”고 전했다.

2014년 국가인권위원회는 복지사들의 이런 노동실태에 대해 조사한 뒤 “국가가 근로자로서 사회복지사의 권리와 신분을 보장에 노력해야 한다”고 권고했다. 하지만 정부는 여전히 뒷짐만 지고 있다. 국가와 지방자치단체의 사회복지사 처우개선 의무가 ‘노력’ 수준에 그치는데다 대부분 시설에 위탁운영되고 있다는 이유다. 김종진 한국노동사회연구소 부소장은 “사회복지사들의 일도 봉사가 아닌 노동으로 봐야 한다”며 “고용노동부가 근로감독 등으로 적극 개입하지 않는 것은 책임 방기”라고 지적했다.

신혜정 기자 arete@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0