우리가 마음을 나누는 유일한 이웃은 ‘진할매’다. 마농(마늘과 파 따위를 총칭하는 제주어) 농사를 한다. 진할매는 글을 모른다. 아니 잘 모른다. 이름 석 자를 읽기는 한다. 쓰진 못한다. 받침이 영 어렵단다. 할매는 말했다. “나란 사람은 초등학교 문턱에도 가보지 못했어!” 대신 야간 학습을 통해 글을 배웠다. 이를 부끄러워하지 않는다. “모르면 배워야지!”가 그녀의 철학이다. 탕탕에게 써먹을 ‘헬로우(hello)’와 ‘땡큐(thank you)’도 금세 배웠다. 진할매는 그저 글을 배울 시간을 땅에 소비했을 뿐이다. 왕년엔 바다에 시간을 내었다. 해녀로, 농부로 그렇게 자식 셋을 길러냈다. 작년 아들 하나가 사고로 저세상으로 갔다. 그녀는 방에 몸져누워 슬퍼하는 대신 밭으로 갔다. 쓰리고 아린 마음을 풋풋한 마농에 흘려 보냈다.

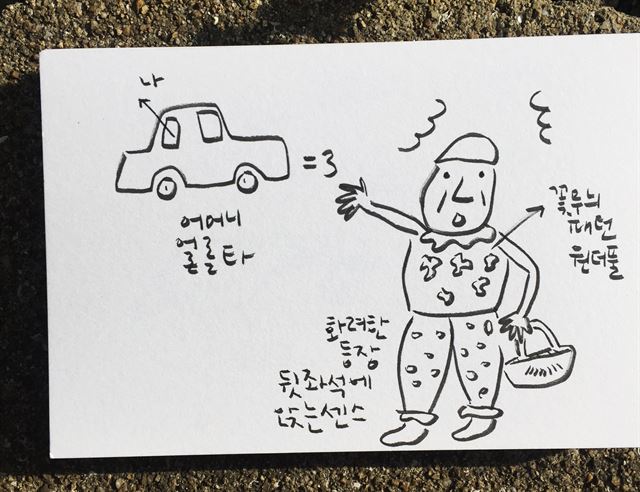

이사를 오던 해였다. 할매에 대한 사전 지식, 좋지 않은 편견이 있었다. 집 주인도(우린 해마다 임대료를 내는 ‘년세살이’다), 그전에 세 들어 살던 여인도 한 목소리였다. ‘요상한 할매’란다. 자기 담으로 넘어오는 이 집의 꽃을 싹둑 잘라버렸다는 말을 듣고 바짝 쫄았다. 참견하는 것도 많단다. 안거리 욕실의 바깥 문을 막았다고 손가락질했단다. 피해야 할 사람 1순위였다. 최상의 대응은 도시의 무관심이다. 봐도 모르는 척, 한 달을 그리 보냈다.

무더운 8월 어느 날, 그녀가 밭 앞 바위에 앉아 있었다. 바람이 참 좋았다. 그 어떤 에어컨보다 싱그럽고 생기 있는 바람이 불었다. 그저 말동무라도 할까 하여 곁에 앉았다. 말을 몇 마디 주고 받았지만, 기억나지 않는다. 그저 유일한 이웃과 나란히 앉았던 순간과 그 바람 냄새, 그것만이 아로새겨졌다.

다음날부터였을까. 그녀가 “어이어이~” 빽빽 소리를 질렀다. 문 구실을 제대로 못하는, 우리 집 낮은 문턱 앞에서다. 날 부르는 신호다. 그녀의 손엔 우편물이 한 움큼 쥐어져 있다. 진할매의 우편함은 늘 살이 쪄 있다. 빼곡하다 못해 우편물을 토해낸다. 발신인은 통신사, 제주시장, 농협 등 다채롭다. 작업실에서 “네~“ 사력을 다해 소리쳐 나섰다. 데시벨 높은 그녀의 목소리로 동네가 떠나가기 전에, 나 역시 신호를 보내야 한다. 우편물을 읽어달라 청했다. 그 가운데엔 마음 상하는 소식도 있다. 떠난 아들의 상속 취득세 관련 공문이다. 남은 어미의 숙제였다. 읽긴 하지만 불통이다. 통역이 되지 않는다. 나 역시 이 방면으로 문외한인 때문이다. 시청에 전화했다. “저, 옆집인데요….” 대충 전화선 너머 들려오는 안내를 그대로 읊었다.

“뭐라캉(뭐라고 해)?” “나도 뭔 말인지 잘 모르겠어(글쩍).”

그때 그녀가 말했다. “모르면 (내가) 배워야지, 모르면 배워야지.” 반복했다. 어찌 보면 당연한 세상사의 이치가 가슴 한가운데를 푹 찔렀다. 이만큼 당당하단 느낌이 들었던 적이 있던가.

이런저런 생각이 많은 날이 있었다. 덮쳤다고 보는 편이 맞을 것이다. 산책으로는 정리가 되지 않았을 때, 600평 마농밭 한 가운데에 그녀의 등짝이 보였다. 그녀 못지않게 고래고래 소리를 질렀다.

“할매! 내가 도와줄게!”

“뭐실랑? (옷과 신발이) 버려(더러워져)!“

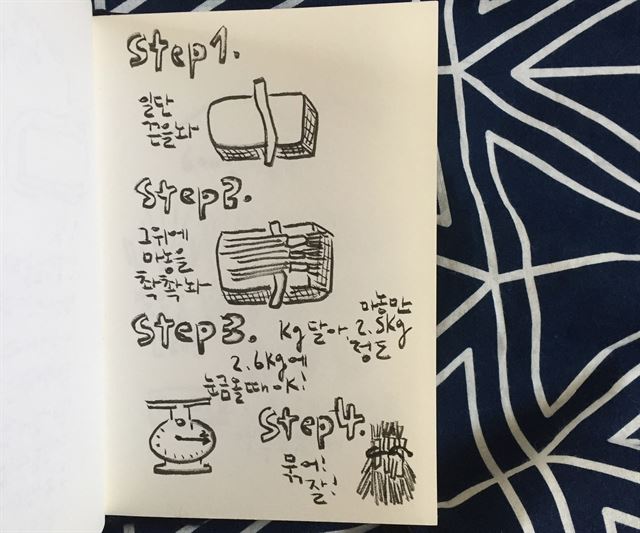

진작에 쓰레기통에 직행했어야 할 운동화 끈을 질끈 매고 밭으로 나섰다. 밤새 서리 맞은 밭이 두 발을 앙칼지게 빨아들인다. 간신히 마주한 그녀는 완벽하게 코치를 한다. 1회용 위생장갑을 끼고 그 위에 목장갑을 끼란다. 그리고 방석을 가장한 스티로폼 하나를 던져준다. 밭 위에 놓고, 궁둥이를 붙였다. 할매가 밭에서 마농을 메면(뽑으면) 비리비리한 녀석을 골라내고, 굵직한 놈을 바구니에 나란히 올려 놓는다. 제법 성을 쌓으면 저울에 잰다. 1단은 2.5kg 남짓이다. 단마다 끈으로 묶는다. 5단의 마농이 완성되면, 큰 비닐 봉지에 뿌리부터 밀어 넣어 담는다. 결국, 한 봉지는 12.5kg 정도. 그녀의 수입은 이 봉지 단위로 결정된다.

인간이란 얼마나 멀티 플레이어인가. 손은 자동으로 마농을 다듬는데 쓰이고, 입은 사는 이야기로 조잘조잘댄다. 코는 땅과 마농의 한기 어린 냄새에 벌렁거린다. 보리빵으로 허기를 면하며 “맛 좋다!” 지화자를 부른다. 그 후로도 며칠 간격으로 잔꾀를 부리면서 도왔다. 무임금은 아니다. 암 예방에 좋다며 마농을 구워 먹이고, 아침 댓바람부터 소주 몇 병도 갖다 주신다. 무엇보다 잡생각이 덮치는 불상사가 줄어들었다.

“어머니, 나 이제 가야겠다.”

“그려…”

기운 빠진 목소리가 마음 가랑이를 잡는다. 햇볕에 제법 말랐을 밭은 한술 더 뜬다. 뒤돌아서는 발을 모질게 잡아 끈다. 내가 그만하고 싶을 때 가겠노라 연막을 피웠음에도 그랬다. 더딘 뒤통수에 울리는 할매의 카랑카랑한 목소리.

“내일도 와! 말동무 블라블라~.”

“뭐, 뭐라고?”

“말동무만 해줘도 좋다고!!!!”

혼자 사는 할매가 적적할까 자주 들여다본다. 심심해서, 마음이 허해서, 궁금해서, 마음이 동할 때마다. 올해 폭설이 내릴 때도 문을 두들겼다. 할매가 좋아하는 김 몇 봉지가 내 옆구리에 끼어 있다.

“계세요~? 잘 지내고 있어요?”

이 안부는 그녀를 향해 있지만, 사실 나를 위한 것이기도 하다. 더불어 오늘을 살아간다는 것, 존재만으로도 든든한 친구가 있다는 것으로 마음의 빈곤을 사절한다. 그런 선물이 우리 이웃집에 있다.

강미승 여행칼럼니스트 frideameetssomeone@gmail.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0