지난 겨울은 너무 깊어 삼월에도 눈이 내렸다. 남쪽에선 눈을 함빡 맞은 매화 송이 사진이 올라왔지만 지난 해 3월 중순 피었던 우리 동네 홍매는 아직도 얼굴을 보여주지 않는다.

대신 거리에는 미세먼지 방지용 마스크에 이어 산업 현장용 방진마스크나 방독면 필터가 달린 마스크를 쓴 사람들이 보인다. 미세먼지를 미처 모르고 한국에 도착한 외국인이 오늘의 거리를 걷는다면 SF에서 나올 법한 풍경 속에서 아연하고 아득해질 것 같다. 봄날 산책의 필수품은 가벼운 운동화나 예쁜 도시락에 앞서 미세먼지를 완벽하게 차단하는, 성능 좋은 마스크가 되어야 할 지 모르겠다.

미세먼지에도 불구하고 우리는 봄기운 속으로 뛰쳐나가고, 봄꽃을 포기하지 못하기 때문이다. 집 안에서 문을 꼭 닫고 공기청정기를 돌리고 살다가도 어쩔 수 없이 외출해야 하는 밥벌이의 일상도 있다. 모든 풍경처럼 봄꽃의 풍경 역시 햇빛의 세기와 각도, 대기를 떠다니는 입자에 따라 달라진다. 봄꽃을 보는 데 가장 중요한 건 꽃도 물론이지만 빛이다. 희뿌연 하늘 아래 봄꽃은 최상의 아름다움을 보여주지 못한다. 하지만 고단한 일상에서 들숨날숨 크게 한 번 쉬게 하는 데에는 충분하다.

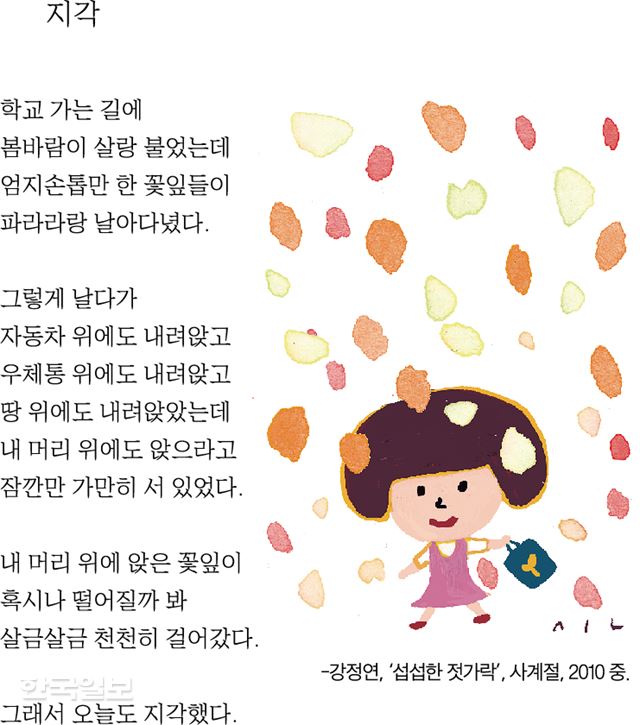

소르르, 꽃잎이 떨어질 때 나는 정물이고 싶다. 풍경을 바라만 보는 게 아니라 풍경으로 들어가 풍경이 되고 싶다. 풍경으로 물들기 위해 때론 빗방울도 맞고 때론 눈송이도 맞지만 빗방울보다 가벼이 따스하고 눈송이보다 은은하고 매끈한 꽃잎에 비할 바는 아니다. 꽃잎이 날아다니는 봄날, 지각이 대수이랴. 풍경 속으로 영영 들어가 버리지 않고 그래도 제 갈 길 찾아간 걸로 다행이지. 머리에 꽃잎을 이고, 봄을 받들고 사뿐히… 사뿐히… 걸어가야지.

“이럴 땐 정말 어떻게 해야 하는 거야?/어떤 아저씨가 다가와 길을 물어보면 말이야/무거운 짐을 들어 달라는 할머니를 보면 말이야/동네 어른이 귀엽다고 머리를 쓰다듬으면 말이야//어떡하긴 뭘 어떻게 해/나쁜 사람일 수도 있으니/대답도 말고, 돕지도 말고, 인사도 말고 얼른 도망가야지!//아이고,/우린 이제 착한 어린이 되기는 다 글렀다.”(‘어떻게 해야 하는 거야?’)

착한 어린이가 되기는 쉽지 않다. 게다가 봄날엔, 착한 어린이가 되지 않아도 좋다.

김유진 어린이문학평론가ㆍ동시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0