#의원발의 쏟아졌지만…

보수적인 법사위서 번번이 제동

법안 개수보다 처리 의지가 관건

여론 압박 커 통과 가능성 높아

#처벌 강화만 초점 맞춰 우려도

“가해자 지목 못했던 현실이 문제”

꽃뱀 몰려 역고소 불이익 등 걱정

안심 신고하게 제도 정비가 우선

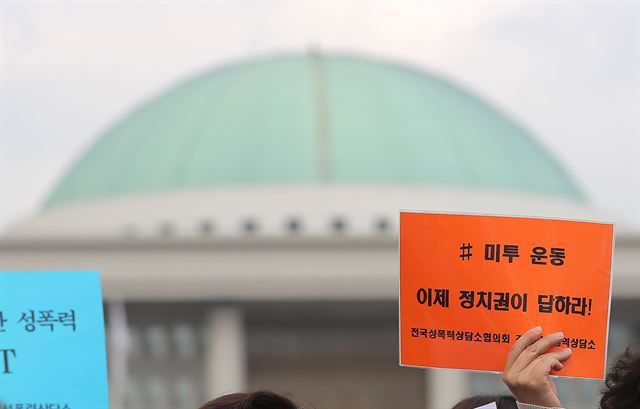

성폭력 가해자에 대한 처벌과 피해자 보호를 강화하자는 이른바 ‘미투(#Me Too) 응원법안’이 쏟아지며 법 개정 움직임이 활발하다. 그러나 전문가들은 내용이 비슷한 ‘붕어빵 법안’ 발의에 열을 올리기보다 실질적인 제도 개선으로 이어질 수 있도록 국회가 힘을 쏟아야 한다고 지적한다.

11일 국회의안정보시스템에 따르면 지난 1월말 서지현(45ㆍ사법연수원 33기) 검사의 검찰 내 성폭력 고발 이후 현재까지 발의된 미투 관련 법안은 30여건에 이른다. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 개정안 11건, 성폭력 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 개정안 7건, 형법 개정안 6건, 양성평등기본법 개정안 5건, 남녀고용평등법 개정안 3건, 여성폭력방지기본법 제정안 1건 등이다.

최근 발의 법안들은 특히 성폭력처벌법을 개정해 가해자 처벌을 강화하는 데 초점이 맞춰져 있다. 업무상 위력에 의한 간음ㆍ추행죄의 형량을 상향조정하거나 공소ㆍ소멸시효 연장, 우월적 지위에 대한 해석 범위를 확대하는 등의 내용이 담겨 있다. 정부도 업무상 위력에 의한 간음ㆍ추행죄의 최고 형량을 2배 이상 늘리는 개정안을 추진한다고 밝힌 상황이다. 이 밖에 다양한 여성폭력 피해자 보호ㆍ지원 정책을 포괄하는 ‘여성폭력방지기본법'과 다양한 형태의 직장 내 괴롭힘 처벌 근거가 담긴 ‘직장 내 괴롭힘 예방 및 피해근로자 보호에 관한 법률안’도 있다.

그러나 가해자 처벌 강화에만 초점이 맞춰지는 데 대해선 우려의 목소리도 있다. 조주은 국회입법조사처 입법조사관은 “그동안 가해자 처벌 수위가 약해서 성범죄가 드러나지 않은 게 아니라 가해자를 지목조차 할 수 없는 상황이었기 때문에 감춰졌던 것”이라며 “양형 기준을 올리는 것만이 능사가 아니라, 피해자가 문제를 제기하는 순간 ‘꽃뱀’으로 몰리고 소송을 통해 불이익을 받는 현실 먼저 개선해야 한다”고 지적했다. 피해자가 안심하고 신고할 수 있는 환경부터 조성하고, 이후에 가해 행위에 맞는 징계나 처벌이 이뤄지도록 제도 정비를 해야 한다는 얘기다.

이와 관련 성폭력 가해자에게 역고소 빌미를 주는 ‘사실적시 명예훼손죄(형법 제307조1항)’를 폐지하자는 법안들이 눈에 띈다. 현행법은 허위사실이 아닌 진실을 말해도 상대방의 명예가 훼손됐을 경우 최대 징역 2년이나 벌금 500만원에 처하고 있어, 피해자가 고발할 용기를 사전에 꺾어버린다는 지적이 있었다. 공익 목적의 고발일 경우 형법상 위법성 조각 사유로 인정 받기는 하지만 긴 재판 과정을 거친 후에야 최종 판단이 나오기 때문에, 피해자는 가해자로부터 ‘무고’라는 공격을 받으며 고통의 시간을 견뎌야 한다. 이 때문에 아예 해당조항을 삭제하거나 성폭력 피해자는 처벌 대상에서 제외하는 개정안도 나왔다.

문제는 처리 의지다. 법제사법위원회와 법무부 등이 관련 법안 처리에 소극적이기 때문이다. 사실적시명예훼손의 경우 이미 금태섭 더불어민주당 의원이 2016년 관련 법안을 발의했는데, 법사위 법안심사소위에 계류 중이다. 지난해 말 법안 심사 당시 야당뿐 아니라 법무부도 “신중검토가 필요하다”는 입장만 냈을 뿐 심도 깊은 논의는 이뤄지지 않았다. 19대 국회에서도 같은 취지의 법안이 임기만료로 자동폐기된 바 있다.

주무부처인 법무부도 소극적이다. 이달 8일 발표된 정부 차원의 ‘미투 대책’에서도 법무부는 폐지 여론에 대해 오히려 “피해자도 과거 피해 사실을 폭로 당할 수 있다”는 이유로 반대해 “위법성 조각사유를 더 적극적으로 적용하겠다”는 수준의 대책을 내놓는 데 그쳤다.

다만 이번에는 ‘미투’ 운동의 물결이 워낙 거센 만큼, 법사위도 더 적극적으로 처리하라는 압박을 받을 가능성은 있다. 국회 여성가족위원회 관계자는 “법사위에서 다른 범죄와의 형평성을 들어 보수적으로 심사하기 때문에 논의 진행 속도가 더디고 통과가 어렵다”며 “이번엔 각 당에서 미투 법안 처리를 주요 과제로 삼을 수 밖에 없는 상황이니 다르지 않겠느냐”고 말했다.

김지현 기자 hyun1620@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0