‘충격요법’으로 회사ㆍ직원 윈윈

2년 전부터 혁신 TF 꾸려 준비

“1시간 단축 매출 영향 없어” 결론

회의ㆍ결재 등 낭비 시간 줄이고

작업 시스템 개편해 효율 극대화

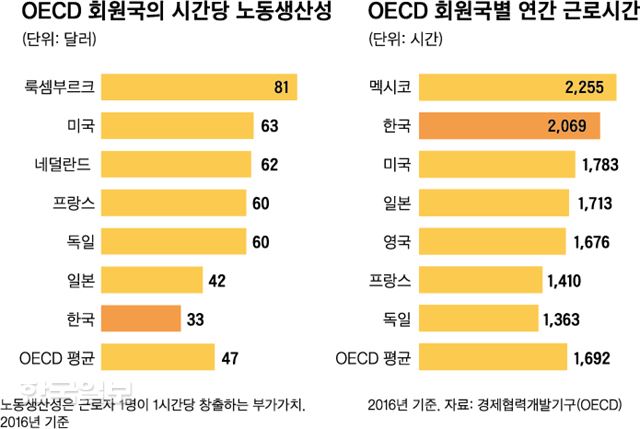

신세계그룹이 작년 12월 대기업 가운데 처음으로 주당 근로시간을 40시간에서 35시간으로 더 단축하겠다고 밝히자 당장 재계에선 우려의 목소리가 나왔다. 사회적 화두로 떠오른 ‘워라밸(Work-Life Balanceㆍ일과 삶의 조화)’도 좋지만, 선진국의 절반 수준에 불과한 노동생산성부터 끌어올리지 않으면 근로시간 단축은 곧장 매출 감소와 경쟁력 악화로 이어질 거란 우려 때문이었다.

실제 신세계가 파격적인 근로시간 단축에 나선 것 역시, 단순히 직원들에게 ‘휴식이 있는 삶’을 제공하기 위해서만은 아니다. 오히려 업무시간을 줄이는 극단적인 ‘충격 요법’을 써서라도 지금보다 생산성을 획기적으로 높이지 못하면 기업의 미래가 불투명해질 수 있다는 절박함 때문이란 게 신세계의 설명이다.

이는 정용진 부회장의 특명이기도 하다. 한 고위 임원은 “근로시간 단축의 핵심은 생산성 향상에 있다”며 “기존 근무방식으론 미래 업계 변화에 대처하기 어렵다고 여긴 정용진 부회장이 임직원과 회사 모두 ‘윈-윈’하는 방식으로 생산성을 높일 일대 도전이자 실험에 나선 셈”이라고 전했다.

이를 위해 신세계는 이미 2년 전부터 ‘근무제도 혁신 태스크포스(TF)팀’을 꾸려 근로시간 단축을 준비했다. TF는 그간 유럽 선진국 사례와 경제개발협력기구(OECD) 자료를 조사, 분석하는 한편 ▦근무시간을 어느 정도 줄여야 좋을지 ▦근로시간 단축에 따라 매장영업 시간은 얼마나 축소해야 할지 ▦근로시간 단축이 매출에 미치는 영향은 얼마나 될지 ▦매출 감소와 업무 공백을 막기 위해선 어떤 조치가 필요한지 연구와 시뮬레이션을 반복했다.

배광수 이마트 인재개발팀장은 “실무자들이 모여 여러 환경의 근무 시나리오를 시뮬레이션 해 본 결과, 매출에 부정적 영향을 미치지 않고도 근무시간을 1시간을 줄이는 것이 가능하겠다는 결론을 내렸다”고 말했다.

이후 신세계는 근로시간 단축으로 인한 공백이 생기지 않도록 관행적으로 이뤄졌던 잘못된 근무 관행을 개선해나가기로 했다. 회의와 결재, 흡연, 티타임 등으로 낭비되는 시간을 줄이고 백화점과 대형마트 등 사업장의 작업 시스템을 개편해 효율성을 극대화했다. 배 팀장은 “근로시간 중 낭비되는 시간을 파악해 줄인 부분이 많다”며 “근무 관행에 대한 잘못된 인식을 바꾸는 직원 교육을 강화하고 매장 내 상품 분류 시스템 등 구조적인 하드웨어를 개선해 나가면서 업무의 집중도와 몰입도를 높일 수 있었다”고 말했다.

실제 우리나라는 긴 근로시간에 비해 생산성이 낮은 것으로 유명하다. OECD에 따르면 2016년 기준 우리나라 근로자 1인당 평균 근로시간(연간 2,069시간)은 멕시코에 이어 2위를 차지했지만 노동생산성은 OECD 회원국 평균(47달러)에도 못 미치는 33달러에 그쳤다.

이진환 한국생산성본부 생산성연구소장은 “독일이 우리의 65% 노동시간으로 약 1.8배의 생산성을 기록하고 있다는 점은 많은 것을 시사한다”며 “국가적으로도 노동생산성을 끌어올리는 노력을 통해 노동 등 요소투입 중심의 성장구조에서 기술혁신 중심의 생산성 향상 구조로 전환해야 한다”고 조언했다.

고경석 기자 kave@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0