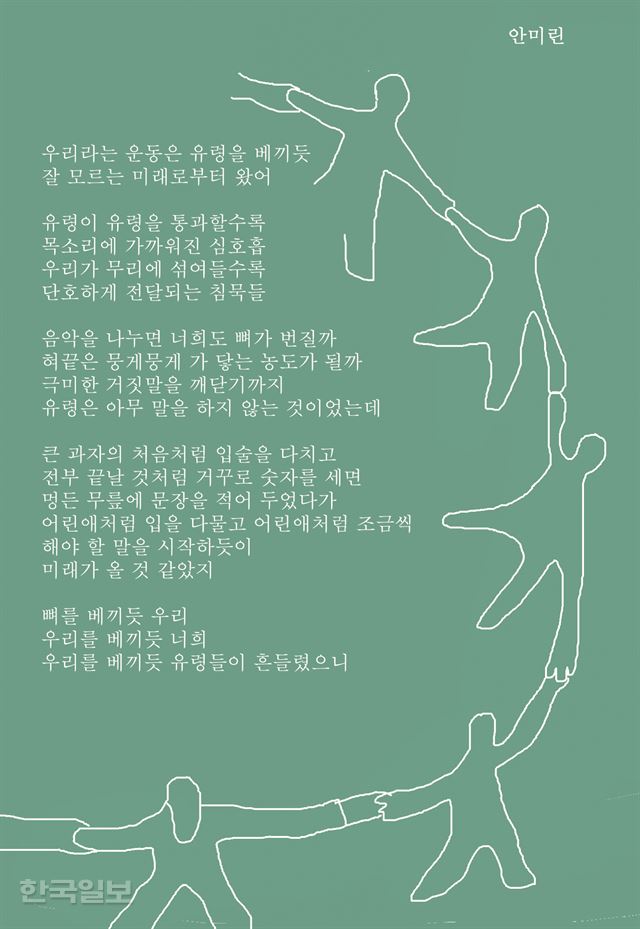

“우리라는 운동”이 있어요. 운동은 움직임이에요. 큰 차이가 없어 보여도 변화를 내포한 상태를 움직임이라 하지요. “우리라는 운동”은 미래에서 왔어요. 미래에서 왔으니 아직 몸 없어요. 몸보다 먼저 온 감각이지요. 예감이라는 느낌이 무엇이었는지는 현재라고 부르는 것에서부터 겪어보면 알게 되지요. 몸은 그렇게 만들어지지요.

우리라는 운동은 아직 몸 없고 예감만 있으니, 유령에 가깝지요. 유령이라는 기척은 몸을 완성해가는 방향으로 움직이지요. 출발은 어디서부터가 중요한 것이 아니지요. 시작한 곳을 출발이라고 부르지요. 거꾸로 숫자를 세기 시작하면, 그곳은 체념이 아니라 출발 지점이지요. 큰 과자의 처음처럼 입술을 다친다 해도, 멍든 무릎에 문장이 기록되지요.

‘우리’는, 인간을 육박해오든 로봇이든, 우리가 바라는 우리이든, 또는 또 다른 존재일 수도 있지요. 중요한 것은, 음악과 뼈와 혀의 농도를 감식하는 정확함이 생겨날 때, 목소리에 가까워진 심호흡, 단호하게 전달되는 침묵이 놓이는 곳을 알게 될 때 우리가 된다는 것이지요. “뼈를 베끼듯 우리/우리를 베끼듯 너희/우리를 베끼듯 유령들이 흔들렸으니”, 그곳에서 우리라는 운동, 유령은 출발했지요. “어린애처럼 입을 다물고 어린애처럼 조금씩/해야 할 말을 시작하듯이/미래가 올 것 같았지”, 이 시구는 미래에서 온 예감이지요.

이원 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0