해마다 1000여명 어촌으로

귀어 인구 4년 만에 46% 증가

20%는 30대 이하 청년층

정부, 3년간 정착금 지원 불구

무작정 귀어, 적응하기 어렵고

어선ㆍ양식시설 등 초기투자 수억 들기도

어촌계 가입 까다로워 원주민과 갈등도

2년 전 전남 여수시에서 흰다리 새우 양식업을 시작한 천재민(30)씨는 ‘성공한 청년어부’로 꼽힌다. 친환경 방식으로 새우를 기르는데, 연간 수입이 2억원이 넘을 정도로 이미 자리를 잡아 정부 주최 ‘귀어ㆍ귀촌 대회’에서 대상을 받기도 했다.

대학에서 해양생명과학을 전공한 그는 연구소나 공공기관으로 취직한 선배들과 달리 ‘귀어’의 길을 선택했다. 양식업이 익숙한 분야였음에도, 천씨는 수년간 귀어를 준비했다. 자신처럼 귀어를 고려하는 청년들을 향해 그는 “최소 2, 3년은 고민하고 결정해야 한다”며 “귀어는 투자 규모가 큰 만큼 생산부터 판매까지 철저한 계획을 세워야만 성공할 수 있다”고 말했다.

어업을 통해 경제활동을 할 목적으로 어촌을 찾는 귀어가 꾸준히 늘고 있다. 고령화가 심각한 어촌에는 ‘가물에 단비’지만, 준비 없이 부푼 꿈만 안고 무작정 어촌으로 향하는 식의 귀어로는 백전백패를 피할 수 없다는 우려가 나온다. 고립적 성향이 강한 어촌 공동체에 적응하는 일부터가 쉽지 않은 과정으로 꼽힌다.

연 1,000명 이상, 도시→어촌 ‘귀어’

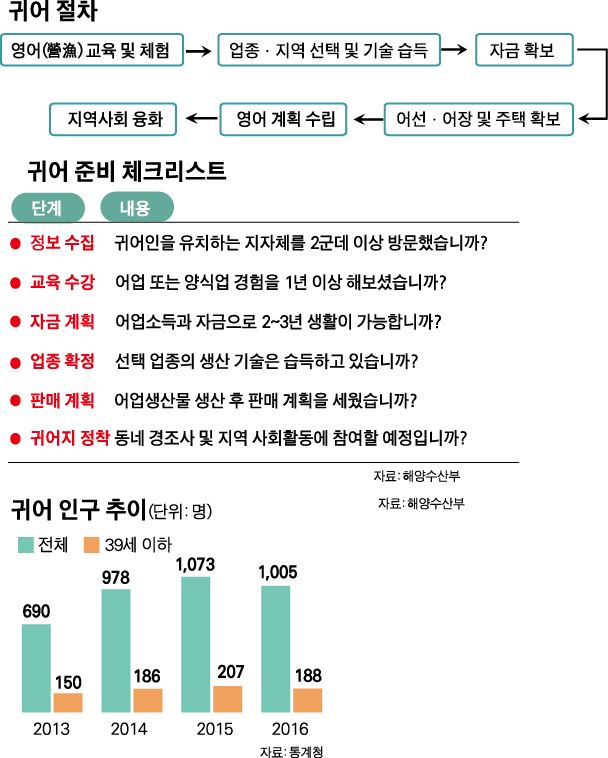

28일 해양수산부, 통계청에 따르면 천씨 사례처럼 어업이나 양식업 등 영어(營漁)를 목적으로 도시에서 어촌으로 귀어하는 사람은 2013년 690명에서 2016년 1,005명으로, 4년 만에 45.6% 늘었다. 정부가 종합 컨설팅을 제공하고 각종 정책 자금을 투입하며 적극적으로 ‘신입 어부’의 유치에 나선 결과다. 최근 방송 프로그램에 어촌의 삶이 긍적적으로 그려진 것도 영향을 미쳤다.

특히 귀어인의 20%가 30대 이하 청년층이라, 65세 이상 인구 비율이 30%에 달하는 어촌의 고령화 문제 해결에 큰 도움이 될 전망이다. 해수부는 청년의 어촌 유입을 늘리기 위해 올해부터 40세 미만 경력 3년 이내 신규 어업창업자에게 월 100만원씩 최장 3년간 지원하는 ‘영어정착금’ 제도를 시행한다.

그러나 정부 지원만으로 귀어를 늘리기는 만만치 않다. 어업 경험이 없는 도시민이 어촌에서 정착하기까지는 절차도 까다롭고 돈도 많이 든다. 우선 어선ㆍ양식업 등을 창업하기 위해선 기술 습득은 물론 관할 지방자치체에서 허가를 받거나 면허를 취득해야 한다. 송영택 귀어귀촌종합센터장은 “어선업은 자원 보호를 위해 허가권 총량이 제한돼 개인 간 허가권을 거래하는 식으로만 얻을 수 있다”며 “거래 가격이 5,000만~1억원에 달한다”고 말했다. 당일 조업용 연안 어선(3톤) 가격은 7,000만원 이상이다. 양식업은 어선업보다 투자 비용이 더 높아, 초기 비용만 최소 수억원이 드는 것으로 알려져 있다.

‘어촌계’ 정착 여부가 성패 좌우

게다가 어업은 농업처럼 토지를 ‘소유’하는 개념이 아니라, 바다라는 자원을 타인과 ‘공유’한다. 때문에 어촌 지역 사회에 적응하는 게 필수다. 특히 수협 조합원 자격을 갖춘 계원을 중심으로 조직된 어촌계에 가입하는 게 절대적이다. 어촌계는 단순 지역공동체가 아니라 마을 공동어장을 함께 운영해 수익을 배분하는 경제조직이라 가입 조건도 까다롭다. 2015년 전국 1,901개 어촌계를 조사했더니, 가입을 위한 마을 거주 기간을 1~2년으로 정해 놓은 곳이 69.6%였고, 가입 경비가 100만~500만원인 곳이 47.6%였다.

어촌계 문호를 낮추기 위해 해수부는 지난해 10월부터 가입 요건을 완화하기 위한 제도 개선 작업을 추진 중이다. 전남 고흥군은 지난해 7월 전국 최초로 청년 귀어인을 위한 공동 양식장을 설치하는 등, 지자체도 귀어인 유치에 적극적이다.

그럼에도 귀어한 도시인들이 원주민들과 갈등을 일으키는 경우는 종종 발생한다. 전북 지역 어촌계장인 김모(61)씨는 “계원으로 같이 일 하려면 부락에서 인정을 받는 게 우선인데 젊은 사람들이 뚜렷한 계획도 없이 어촌에 들어오는 게 대부분”이라고 말했다.

세종=이현주 기자 memory@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0