20만원+50만원=50만원?

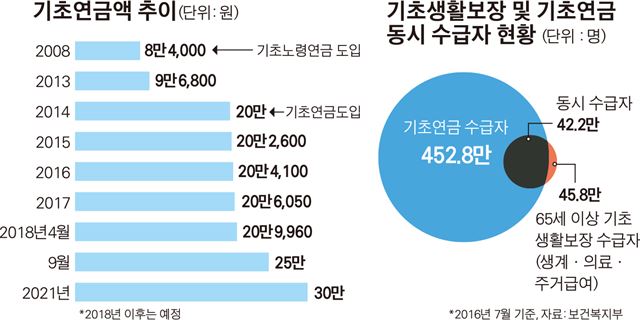

서울 동작구에 사는 독거노인 김모(68ㆍ시각장애 3급)씨의 수입원은 65세 이상 노인이 받는 기초연금 20만원과, 빈곤층이 기초생활보장 제도를 통해 받는 생계급여비 50만원이 전부다. 합해서 70만원이 매달 통장에 찍혀야 할 것 같지만, 그가 실제 손에 쥐는 돈은 50만원이 전부다. 기초연금이 소득으로 인정되는 탓에 생계급여가 20만원 차감 지급되기 때문이다. 이른바 ‘줬다 뺏는 연금’이다. 정부가 현재 20만6,050원인 기초연금액을 올해 9월부터 25만원으로, 2021년부터 30만원으로 대폭 인상하겠다고 밝히면서 역설적으로 김씨처럼 생계급여를 받는 노인들의 박탈감이 커지고 있다.

20여개 시민ㆍ사회단체로 구성된 빈곤노인기초연금보장연대(보장연대)는 18일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 “9월부터 25만원으로 상향 지급되는 기초연금으로 차상위 계층 노인의 삶은 조금 더 나아졌지만, 빈곤 노인의 삶은 조금도 달라진 것이 없다”면서 줬다 뺏는 연금 문제를 바로잡을 것을 요구했다.

현행 제도상 생계급여를 받는 노인(중위소득 30% 이하)도 하위 70%에 해당하는 만큼 기초연금을 받을 수 있다. 하지만 이런 기초연금액은 전액 소득으로 인정되므로 다음 달 받는 생계급여액이 삭감돼 실제론 아무런 실익이 없다. 노인 40만명 정도가 이런 조삼모사 연금 탓에 분통을 터뜨리고 있다. 이는 최저생계비 수준(생계급여는 중위소득 30%)을 정해 놓고, 0원을 버는 사람에게는 최저생계비 전액을, 10만원을 버는 사람에게는 최저생계비에서 10만원을 뺀 돈을 지급해 누구든 적어도 최저생계비는 벌 수 있게 보장한다는 기초생활보장법의 ‘보충성의 원리’ 에서 비롯한 결과다.

더 큰 문제는 기초연금이 오르면 이런 박탈감이 더 커질 수밖에 없다는 점이다. 생계급여 수급자들은 기초연금 20만원을 받을 때는 생계급여가 50만원에서 30만원으로 줄고, 기초연금이 25만원으로 늘어나도 생계급여가 50만원에서 25만원으로 더 많이 줄어, 결국 받는 돈은 50만원으로 동일하다. 기초연금 액수가 올라갈수록 빈곤 노인과 차상위 노인의 소득 격차가 벌어지는 것이다.

반면 국민기초생활보장법 시행령은 장애인들이 받는 장애인연금이나, 한부모 가정이 받는 아동양육비, 각종 유공자들이 받는 수당 등은 소득으로 보지 않는다. 노인이 받는 기초연금을 장애인연금처럼 소득 산입에서 제외해 달라는 것이 보장연대의 주장이다. 오건호 내가만드는복지국가 공동운영위원장은 “기초연금액이 늘어나는 만큼 빈곤층과 차상위 계층의 실제 소득 격차가 역진적으로 커지는 형평성 문제를 해결해야 한다”고 강조했다. 남찬섭 동아대 사회복지학과 교수도 “노인의 과다한 의료비 지출 등으로 비용 보전 필요성이 인정된다면 근로소득처럼 소득 산입 시 일부 공제를 해주는 방법 등이 가능할 것”이라고 말했다.

하지만 반대 목소리도 상당하다. 현 정부 복지 제도의 설계자로 꼽히는 김연명 중앙대 사회복지학과 교수는 기초연금을 소득에서 제외해 달라는 요구를 ‘좌파 온정주의’로 일축하면서 “빈곤층 노인 복지를 두텁게 하려면 생계급여비를 높이는 방식으로 푸는 것이 맞다”고 말했다. 김태완 한국보건사회연구원 연구위원도 “재원이 있다면 이보다는 비수급 빈곤층에 쓰는 것이 더 낫다”고 주장했다.

이성택 기자 highnoon@hankookilbo.com

김지현 기자 hyun1620@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0