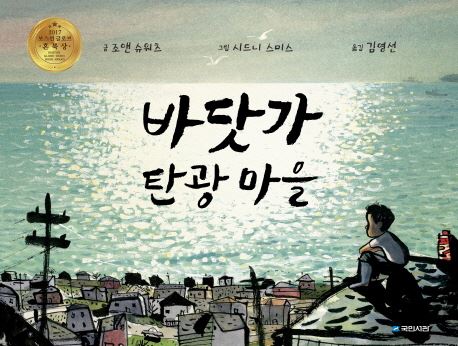

바닷가 탄광 마을

조앤 슈워츠 지음ㆍ시드니 스미스 그림ㆍ김영선 옮김

국민서관 발행ㆍ52쪽ㆍ1만2,000원

바다와 탄광은 낯선 조합이다. 탄광 하면 으레 태백이나 사북이 떠오르니 바닷가 탄광 마을이란 어쩐지 역설이나 비유 같다. 그러나 바다 밑에도 탄광이 있다.

바다가 내려다보이는 푸른 언덕 작은 집에 소년이 산다. 엄마, 아빠, 여동생, 모두 네 식구다. 마을은 해안선을 따라 구불구불 뻗어 있다. 고만고만한 집들이 따개비처럼 다닥다닥 늘어서 있다. 새벽안개가 걷히고 부옇게 동이 터오면 광부들은 도시락을 챙겨 들고 집을 나선다. 이윽고 갈매기가 울고 이웃집 개가 짖고 해안도로에서 자동차들이 씽씽 달리기 시작하면 소년의 아침도 시작된다. 잠에서 깬 아이가 맨 먼저 하는 일은 창 밖 바다를 바라보는 것. 아빠는 벌써 바다 저 아래 깊은 곳에서 석탄을 캐고 있을 것이다.

아침을 먹고 난 아이는 친구와 놀이터에 간다. 오후엔 엄마 심부름으로 가게에 다녀오고, 그리운 할아버지 무덤에도 간다. 특별할 것 없는 일상이다. 그러나 심장이 팔랑거리도록 그네를 탈 때도, 식료품을 사들고 설렁설렁 돌아오는 길에도, 할아버지 무덤에 들꽃을 꺾어다 놓을 때도, 아이는 바다에서 눈을 떼지 못한다. 하얀 물마루를 일으키며 밀려오는 파도를 보며, 물비늘 반짝이는 아름다운 바다를 보며, 평생 땅속에서 일하다가 이제야 온종일 바다를 바라보게 된 할아버지를 보며, 아이는 바다 밑 깊은 어둠 속에서 석탄을 캐는 아빠를 생각한다. 쉬이 곁을 내주지 않는 단단한 어둠과 삽과 곡괭이와 몰아쉬는 가쁜 숨과 언젠가 제 차례가 될 길고 어두운 땅굴을 생각한다. 빛나는 것들 뒤에 얼마나 깊은 어둠이 숨겨져 있는지, 아이는 이미 안다.

작가는 나직한 목소리로 소년의 하루를 담담하게 묘사하고, 화가는 담백하고 유려한 먹 선과 강렬한 명암 대비로 바닷가 탄광 마을의 삶을 오롯하게 담아낸다. 햇살에 반짝이는 바다와 암흑에 짓눌린 탄광이 교차하고, 이른 새벽부터 깊은 밤까지 묵묵히 흘러가는 시간 속에서 빛과 그림자가 겯고튼다. 평화로운 일상과 위태로운 토대, 이 아슬아슬한 균형 위에 우리 삶이 놓여 있다.

이 그림책은 조용히 다가와서 마음을 온통 휘저어 놓는다. 무어라 말할 수 없는 먹먹함과 애틋함을 남긴다. 지금 우리 곁의 바다는, 반짝반짝 빛나는 저 바다는 얼마나 깊은 어둠과 길고 어두운 땅굴을 숨기고 있을까. 바다가 내려다보이는 푸른 언덕 작은 집 창가에 한 아이가 서 있다. 그 아이 옆에 나란히 서서 함께 바다를 보고 싶다.

최정선 어린이책 기획자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0