소방청 응급처치 표준지침엔

119대원들이 환자 이송 결정

시간ㆍ거리 고려 응급센터 선호하나

뒤늦게 다시 외상센터로 이송 땐

중증외상환자 생존 확률 낮아져

지난 3월 경기지역의 한 건물 외벽에서 페인트칠을 하던 40대 남성 A씨가 사다리에서 떨어져 흉부를 크게 다친 뒤 인근 K종합병원 응급센터로 실려왔다. A씨는 갈비뼈가 손상돼 폐를 압박하고 있어 호흡곤란이 심각했고, 혈압도 크게 떨어진 상태였다. 하지만 응급실에서는 산소호흡기를 부착하는 것 외에 손 쓸 방법이 없었다. 결국 119구급대원들은 중증외상환자를 담당하는 인근 권역외상센터로 A씨를 한 차례 더 이송해야 했다.

권역외상센터에 대한 지원을 대폭 향상해야 한다는 목소리가 거세지만, 현장에서는 권역외상센터와 응급의료센터간 역할 구분부터 명확히 해야 한다는 지적이 나온다. 이를 둘러싼 보건당국과 소방당국의 엇박자가 골든타임 대응에 심각한 구멍으로 작용하고 있다는 것이다.

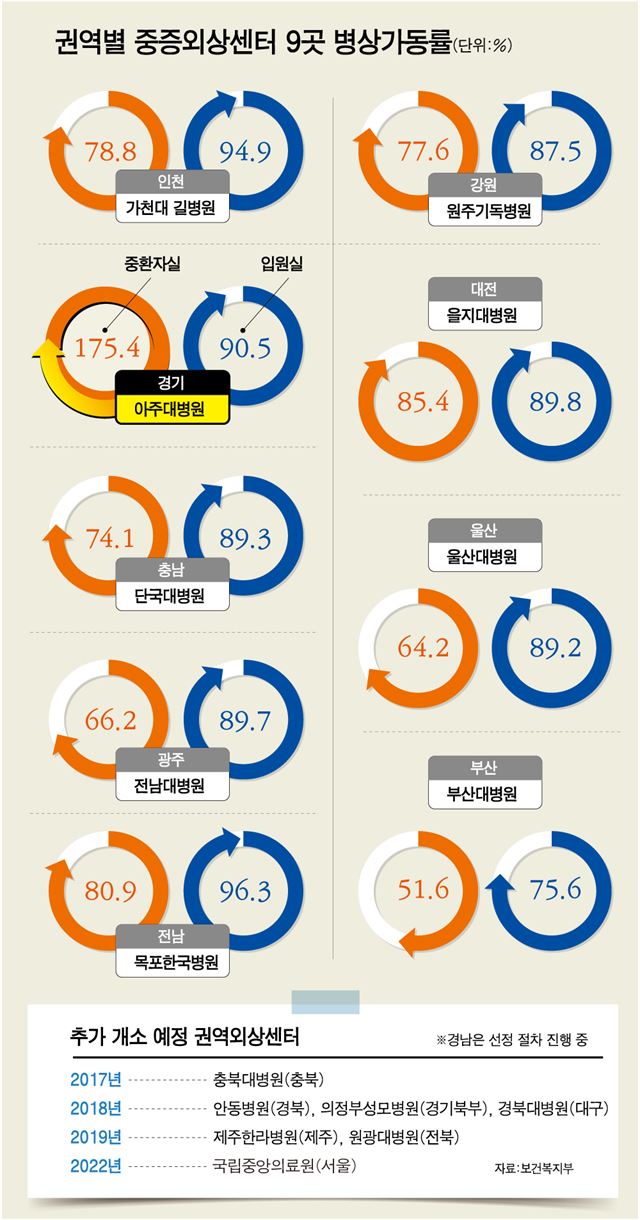

27일 보건복지부에 따르면 현재 운영되는 권역외상센터 9곳의 평균 입원실 병상가동률은 89.2%, 중환자실 병상가동률은 83.8%에 불과하다. 아주대병원 중환자실(175.4%)은 일반 병동의 병상을 이용해야 할 만큼 환자가 몰리지만, 병상가동률 100%를 밑도는 대다수 병원들은 병상에 여유가 있다는 뜻이다.

중증외상환자를 돌볼 수 있는 시스템을 갖췄는데도 외상센터 이용률이 높지 않은 이유는 ‘환자 이송’ 문제가 꼽힌다. 중증외상환자가 발생시 권역외상센터를 두고 지역응급의료센터를 먼저 방문해 생명을 구할 ‘골든타임’을 놓친다는 얘기다. 김윤 서울대 의료관리학교실 교수는 “119구급대원들이 권역외상센터로 중증외상환자를 데려오지 않는 데 소방법에 따라 중증외상 환자를 지역응급센터급 이상이면 아무 곳이나 데려갈 수 있기 때문”이라며 “119 구급대원들의 응급상황에 대한 판단과 인력이 부족한 문제도 크다”고 말했다.

현재 119 구급대원들은 소방청의 ‘현장응급처치 표준지침’에 따라 권역외상센터나 지역응급센터 중 환자를 어디로 이송할지 결정하도록 돼있다. 권역외상센터는 교통사고ㆍ추락ㆍ총상 등 심각하게 다쳐 긴급 수술이 필요한 환자를 담당하고 지역응급의료센터는 심장마비나 뇌졸중 등의 질환자를 담당하도록 하고 있지만, 현장에서는 이송시간과 거리를 고려해 응급센터를 선호하는 일이 잦다. 경기지역 119 구급대 관계자는 “현장과 외상센터간 거리가 멀면 아무래도 응급센터로 갈 확률이 높다”고 말했다.

거리가 먼 권역외상센터는 닥터헬기를 이용해야 하지만 여의치 않다. 현재 전국 6개 병원만 지역거점 응급의료센터로 지정돼 닥터헬기가 배치돼 있을뿐더러, 일출에서 일몰까지만 운영해 야간응급환자 이송은 어렵다. 닥터헬기가 없는 아주대병원은 경기소방청과 협약을 맺고 소방헬기를 통해 24시간 환자 이송을 하고 있지만 아무래도 한계가 있을 수밖에 없다. 전은혜 아주대병원 권역외상센터 외상전담간호사는 "소방헬기 이용 시 소방본부 상황실에 보고해 헬기를 배치 받는 데 시간이 소요되고, 닥터헬기만큼 의료장비가 구비돼 있지 않아 애로사항이 있다"고 말했다.

외상센터와 응급센터의 역할을 알지 못하는 환자들의 무리한 요구도 장애 요인이다. 경기지역 119 구급대 관계자는 “환자 가족이 대형병원 이송을 고집할 경우 해당 병원 관계자에게 전화를 걸어 외상센터에서 치료하는 게 더 낫다는 확답을 받아야 했다”며 고충을 토로했다.

현재 우리나라의 예방 가능 외상사망률(30.5%)은 10~20% 수준인 미국ㆍ일본 등 의료선진국보다 높다. 10명 중 3명은 초기 대응 미흡으로 사망에 이른다는 것이다. 전문가들은 두 센터간 역할 구분이 명확해야 한다고 지적한다. 조현민 부산대병원 권역외상센터 센터장은 “중증외상 환자를 응급실에 맡겨 진단만 하다가 뒤늦게 데려오면 생존확률이 떨어질 수 밖에 없다”며 “빠른 이송이 환자를 살리는 게 아니라 이송 횟수가 많아질 수록 사망 가능성이 높아진다”고 지적했다.

김지현 기자 hyun1620@hankookilbo.com

김치중 의학전문기자 cjkim@hankookilbo.com

강주형기자 cubie@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0