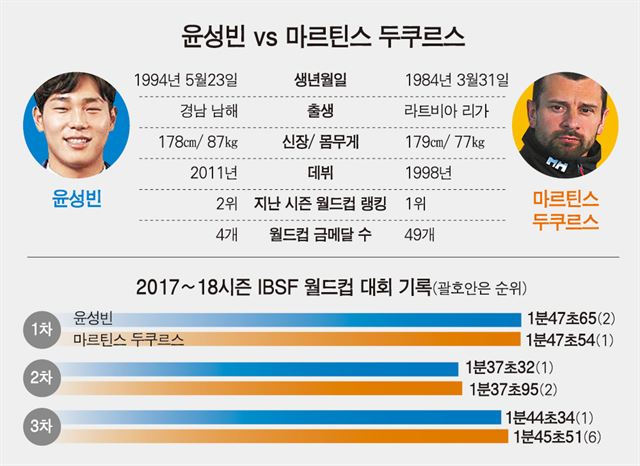

2018 평창 동계올림픽을 74일 앞두고 윤성빈(23ㆍ강원도청)이 스켈레톤 종목 절대 강자로 급부상했다. ‘스켈레톤의 황제’ 마르틴스 두쿠르스(33ㆍ라트비아)를 밀어내고 세계랭킹 단독 1위에 올라선 윤성빈의 활약으로 인해 한국 최초 설상종목 올림픽 메달 전망도 밝아지고 있다. 윤성빈은 26일(한국시간) 캐나다 휘슬러에서 열린 2017~18시즌 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 3차 월드컵 스켈레톤 경기에서 합계 1분 44초 34를 기록, 경쟁자들을 압도하며 금메달을 목에 걸었다. 지난 19일 미국에서 열린 2차 대회에 이어 2주 연속 금메달이다.

2012년 신림고등학교 3학년때까지 윤성빈은 엘리트 스포츠를 한 번도 접해 보지 않은 그저 그런 학생이었다. 집안 형편도 평범했고, 공부에서도 두각을 나타내지 못 했다. 다만 체육대학에 진학하겠다는 막연한 꿈만 갖고 있을 뿐이었다. 그러나 운동신경만큼은 남달랐다. 특히 순발력이 일품이었다. 서울시 봅슬레이스켈레톤연맹 이사였던 고교 체육선생님이 그의 잠재력을 알아보고 ‘한국 썰매의 개척자’ 강광배(44) 한국체대 교수에게 윤성빈을 소개했다. “키가 180㎝도 안 되는데, 점프로 농구 골대를 잡을 정도로 엄청난 순발력을 가졌습니다.” 훈련을 시작 한 지 3개월, 그는 당당히 스켈레톤 국가대표 선발 전에 합격했다.

1인승으로 치러지는 스켈레톤은 머리를 정면으로 향하고 엎드린 자세로 경사진 트랙을 활주한다. 출발 신호와 동시에 썰매를 끌고 달리며 추진력을 얻은 뒤 몸을 실어야 하기 때문에 순발력이 그 무엇보다 중요한 종목이다. 스타트 기록이 메달 색의 절반 이상을 좌우할 정도다. 타고난 순발력을 가진 윤성빈이 기량을 마음껏 발휘할 수 있는 종목이었다.

처음 썰매를 접한 윤성빈에게는 모든 것이 신기했다. 스타트부터 주행 스킬까지, 하루 종일 얼음 위에서만 살면서 그는 스켈레톤에 푹 빠져들었다. 기록이 잘 나오니 더욱 흥미가 붙었다. 데뷔 시즌을 세계 랭킹 70위로 시작했지만, 2014~15시즌 랭킹을 5위로 끌어올릴 만큼 급성장했다. 그를 지도한 강 교수는 “순발력을 타고 난 데다가, 기술 습득력이 좋아서 마치 흰 도화지 위에 그림을 그리는 듯 했다”고 회상했다.

환경도 뒷받침됐다. 평창 동계올림픽 유치에 성공한 뒤 2011년 한국체대는 썰매부를 신설해 유망주들을 집중적으로 발굴하기 시작했다. 강원 평창에는 전용 훈련 공간이 마련돼 선수들이 마음껏 기량을 향상시킬 수 있었다. 20살 때부터 해외 대회에 참가해 충분한 경험을 쌓을 수 있었고 이용(39) 총 감독을 비롯한 어벤저스급 코치진의 상세한 지도도 받았다.

이날 경기에서 그는 흠 잡을 데 없이 완벽한 기량을 선보였다. 1차 시기에서 51초 99의 기록으로 트랙 신기록을 세우며 1위에 오른 윤성빈은 2차 시기에서도 52초35로 선두에 자리했다. 합계 기록 1분 44초34로, 2위 니키타 트레구보프(22ㆍ러시아)에 0.75초 앞섰다. 3위 토마스 두쿠르스(36ㆍ라트비아)와는 0.99초 차이다. 100분의 1초 차이로 승부가 갈리는 스켈레톤 종목에서는 압도적인 승리다.

특히 지난 8년간 세계랭킹 1위를 놓치지 않았던 마르틴스 두쿠르스에게 1.17초나 앞섰다는 점은 주목할 만한 부분이다. 그는 이날 합계 1분45초51로 6위에 그쳤다. 그는 2009~10 시즌부터 8년 연속 월드컵 종합 1위를 차지하고 통산 49차례 월드컵 금메달을 따내 ‘스켈레톤의 우사인 볼트’라는 별명을 갖고 있었다. 윤성빈은 이제 두쿠르스에 한 발 앞선 세계랭킹 1위다.

아직 평창 올림픽까지 2개월여 남아 있어 완전히 컨디션이 올라오지 않았다는 점을 감안해도 최근 윤성빈의 상승세는 폭발적이다. 이날 경기를 지켜본 강 교수는 “얼음 위에서 왈츠를 추는 것 같았다”며 “그 동안 약점으로 지적됐던 썰매 스킬에 있어서도 경지에 올라 두쿠르스를 능가한 모습이었다”고 설명했다. 그는 “이대로만 가면 한국 최초 설상 종목 올림픽 메달도 충분히 가능할 것”이라며 기대감을 나타냈다.

박진만 기자 bpbd@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0