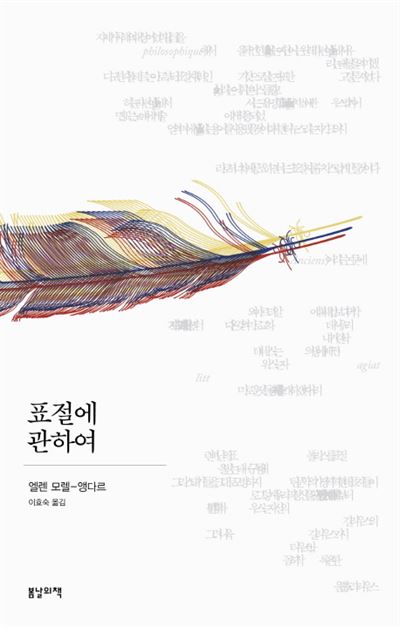

표절에 관하여

엘렌 모렐-앵다르 지음ㆍ이효숙 옮김

봄날의책 발행ㆍ464쪽ㆍ2만3,000원

“언어 공동체 구성원 중 아무도, 중립적인 언어의 단어, 즉 타인에 대한 동경이나 평가에서 벗어난 말을 결코 찾을 수 없다. 그럴 수 없다.”

러시아의 문학평론가 미하일 바흐친의 말엔 괴로움이 깃들어 있다. 그림이나 조각과는 다른 언어의 저 특성은 인류가 글쓰기를 시작한 이래 아직까지도 표절에 대해 명확한 태도를 취하지 못하는 이유가 된다.

엘렌 모렐-앵다르의 ‘표절에 관하여’는 글쓰기에 있어서의 표절, 특히 문학 작품의 표절에 초점을 맞춘다. 프랑스 투르대에서 20세기 문학을 가르치는 모렐-앵다르는 ‘표절들, 글쓰기의 내막’ ‘글쓰기에 관한 딱한 실화를 알게 해주는, 표절에 관한 모방작’ 등 표절 관련 저서만 여러 권을 펴냈다. 법적 의미의 지적 소유권이 없었던 고대와 달리 현대는 콜라주, 상호 텍스트성, 패러디 등 창작의 범주가 확대되면서 표절의 개념은 더욱 모호해졌다. 여기에 인터넷의 등장, 출판 마케팅의 시대는 문제를 더욱 복잡하게 한다. 저자에 따르면 표절의 역사는 18세기를 전후로 갈린다. 표절이란 개인이란 개념 위에서 작동하기 때문이다.

“수치스럽긴 하지만 허용된 일이던 표절의 시대는 프랑스대혁명과 더불어 마감을 하고, 온갖 형태의 개인적 소유권이 출현한다. 18세기에 표절이 아직 많이 행해졌다고는 하지만, 그것은 처벌받지 않은 표절자들의 마지막 숨결이었다. 그때까지 예술이란 무엇보다 우선 피조물에 관해 창조주에게 바치는 경의였고, 창조를 반복적으로 모방하는 것이었다. 18세기는 개인의 출현을 보게 된다. 이 개인이 자신을 위해 자기 작품의 소유권을 주장한다.”

표절이란 단어가 명사(plagiat)로서 처음 발견된 것은 1697년 피에르 벨의 저서 ‘역사적 비판적 사전(Dictionnaire historique et critique)’에서다. 동사(plagierㆍ표절하다)가 나타난 것은 1801년이다. 재미있는 것은 18세기까지 표절이란 단어가 ‘때리기(plaga)’라는 라틴어에서 유래했다는 믿음이 지배적이었다는 사실이다. 프랑스의 계몽주의자 볼테르는 저서 ‘철학사전’에서 이 믿음을 그대로 옮기면서 “(때리기ㆍplaga는) 자유민을 노예로 판 사람에게 내리는 태형을 의미했다고 한다”고 쓴 뒤 남의 글을 훔쳐다 판 자, 즉 표절자 역시 태형을 받아야 한다고 주장한다. 그러나 표절(plagiat)의 어원은 비스듬한, 교활한을 뜻하는 그리스어 ‘plagios’에 있다.

표절이 직접적인 비난의 대상이 된 것은 인쇄술과 밀접한 관련이 있다. 작품의 유통이 활발해지면서 작가들이 서로의 글쓰기에서 ‘영감’을 받는 일이 독자의 심판대 위에 오를 수 있게 된 것이다. 프랑스에서는 대혁명을 기점으로 표절이 더 이상 사회적으로 허용되지 않게 되었다. 개인의 출현과 더불어 작품에도 소유권을 주장할 수 있게 됐다면 표절 논란은 여기서 끝났을 것이다. 그러나 현실은 그렇지 않았다. 저자는 자아의 개념이 차고 넘쳤던 낭만주의 시대에도 작가들 사이에서 표절이 끊이지 않았다고 말한다. ‘삼총사’ ‘몬테크리스토 백작’으로 유명한 알렉상드르 뒤마는 표절 논란뿐 아니라 그 논란의 대응 방식으로도 유명하다. 표절 사냥꾼들의 맹공격에 뒤마는 이렇게 답한다. “신 자신도 인간을 창조할 때 인간을 발명해낼 수 없었거나, 아니면 감히 그러지 않았다. 신은 인간을 자신의 형상대로 만들어냈다!”

그러나 20세기로 들어서면 이런 낭만도 더 이상 통하지 않게 된다. 콜라주, 유희적 글쓰기, 상호텍스트성 개념은 뒤마의 말을 정교하게 개념화한 것처럼 보이지만, 여기에 돈 문제가 개입하면 언어 유희도 잠시 자리를 비켜줘야 한다. 저자는 오늘날 무수히 쏟아지는 책들 사이에서 출판사들이 받는 유혹에 대해 이야기한다. 유행의 효력, 금전적 이해관계, 출판사끼리의 경쟁, 가명 사용 등이 저작권 침해를 야기하는 요인들이다.

책은 표절을 둘러싼 법정 싸움, 패러디, 파스티슈(모작), 위작, 후속작의 차이, 소설의 소재로 사용된 표절에 대해 흥미로운 이야기들을 들려준다. 오랫동안 표절을 연구한 사람답게 사례는 방대하고 표절을 들킨 작가들의 ‘문학적 해명’ 또한 재미있다. 그러나 마지막 표정은 다시 바흐친의 찡그림이다. 이는 텍스트로 이뤄진 세계에서 어떤 식으로 글자를 빼 낼까 고심하는 자들의 공통된, 아마도 영원히 이어질 질문일 것이다. “나의 창작품에서, 정말로 나한테서 비롯된 것과 내가 다른 이들의 작품에서 또는(만약 그런 것이 있다면) 객관적 현실에서 퍼 낸 것 사이에서 어떻게 구분한단 말인가?”

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0