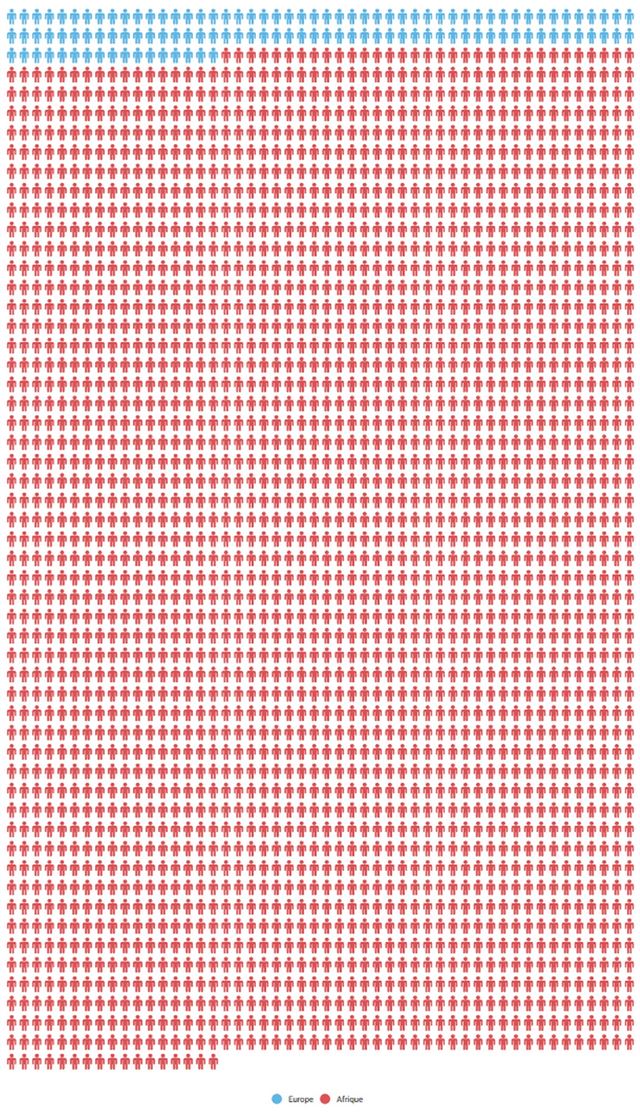

국제뉴스를 검색하다 흥미로운 인포그래픽을 발견했다. 올해 테러 공격으로 숨진 희생자 수를 시각화했는데, 빨간색 표시가 압도적으로 많고 파란색은 소수에 불과했다. 무슨 구분일까. 전자는 아프리카, 후자는 유럽에서 목숨을 잃은 사람들을 뜻했다. 영국에서만 다섯 차례, 올 들어 유럽이 내내 테러 공포에 벌벌 떤 사실을 떠올리면 뭔가 잘못된 통계 아니냐고 반문할 수도 있겠다. 그래서 그래픽을 만든 스위스 공영방송 RTS는 구체적 수치를 증거로 댔다. “아프리카에서는 343건의 공격이 발생해 2,600명이 죽었다. 같은 기간 유럽 사망자는 35건, 117명에 그쳤다.” 유럽보다 22배나 많은 피해자가 아프리카에 있었던 셈이다. 95%의 테러를 그렇게 모른 채 지나쳤다.

착각한 이유를 곰곰이 생각해 봤다. 테러는 다양한 방식의 폭력으로 사회적 공포를 유발하는 행위를 통칭한다. 살인뿐 아니라 납치, 약탈 등 모든 유형의 폭력이 테러가 될 수 있다. 그럼에도 우리는 주로 유럽의 테러를 먼저 기억한다. 선진국을 겨냥해 극악한 폭력을 저질러 온, 테러의 대명사 이슬람국가(IS) 탓일 게다. “유럽 아무개 국가에서 IS를 추종하는 ‘외로운 늑대’가 무고한 민간인을 습격해 몇 명이 숨졌고, 각국은 극단주의의 위험성을 경고하면서 대책 마련에 부심하고 있다.” 이어 해당 사건이 국제정치에 미칠 파장, 또 테러리즘의 미래를 점치는 분석 기사가 줄줄이 달리는 식이다.

얼마 전 아프리카의 빈국 소말리아 모가디슈에서도 폭탄 공격에 의해 300명이 넘는 희생자가 나왔다. 서구 미디어는 대개 300이라는 숫자에만 초점을 맞췄다. 매일 아프리카 어딘가에서 최소 한 건씩 폭탄이 터지는데도 배경을 탐색하려는 시도는 극히 드물었다. 사실을 전달하고 있을지는 몰라도 유럽의 그것에 비해 생명의 무게감이 다소 가볍다는 인상을 지울 수 없었다. 보도 자체가 결국 정치적 선택의 범주를 벗어나지 못한다는 방증이다.

오래 전부터 선진국과 약소국 사이의 정보는 평등하지 않았다. 1955년 프랑스 인류학자 클로드 레비 스트로스가 쓴 ‘슬픈 열대’가 나왔을 때 세계 지성계는 발칵 뒤집혔다. 그저 다를 뿐인 아마존 원주민의 삶의 방식을 야만으로 낙인 찍고 파괴하는 문명의 오만이 고스란히 드러났다. 지금도 사정은 크게 다르지 않다. 힘의 논리에 입각해 걸러지거나 왜곡된 정보는 약자를 함부로 규정짓고 있다.

서구의 시각으로 재단된 콘텐츠는 가난한 나라를 단순히 뉴스에서 소외하는 차원에 머물지 않는다. 이들에 대한 고정관념을 공고히 하는 도구로 활용된다. 유튜브에서 300만명 이상이 본 ‘노르웨이를 위한 아프리카(Africa For Norway)’란 영상이 있다. 흑인 합창단은 추위에 떠는 노르웨이 국민을 돕기 위해 난방기를 보내자며 제법 진지하게 노래한다. “추위도 빈곤만큼 심각한 문제이니 아프리카도 모른 체하지 않을게”라면서. 유럽인들에게 진짜 연민을 품어서가 아니다. 실상은 헐벗고 굶주린 아프리카 아이들의 이미지만 집중 부각시켜 모금액 늘리기에 혈안이 된 국제 구호단체들의 꼼수를 꼬집은 것이다. 이른바 ‘빈곤의 포르노(Poverty Pornography)’로 질타 받는 이런 영상 때문에 아프리카는 여전히 많은 사람들에게 ‘죽음의 땅’으로 각인돼 있다.

정보가 힘인 이 시대에 불평등을 외면하지 않으려면 개개인이 끊임없이 의심하면서 진실에 조금이라도 가까이 다가 설 수밖에 없다. ‘세계화’라는 낭만적 어감에 기대어 국경과 인종의 장벽을 허물었다는 인터넷은 소득과 기술 수준에 따라 불평등을 심화시켰을 뿐이다. 아프리카도 분명 희망이 살아 숨쉬는 생명의 땅이다. “모든 사람은 태어날 때부터 자유롭고, 존엄하며, 평등하다.” 서방 주도로 만든 세계인권선언문 1조는 이렇게 시작하지 않던가.

김이삭 국제부 기자 hiro@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0