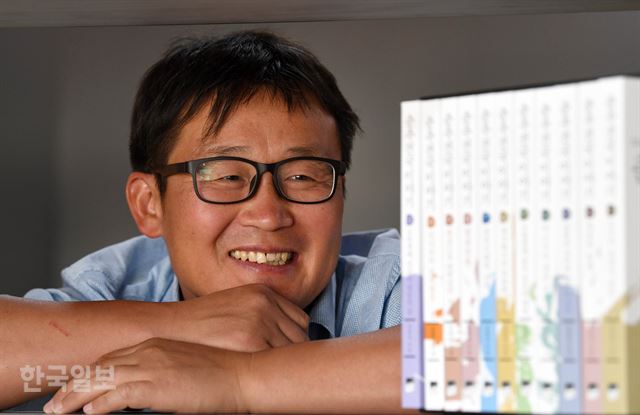

‘춘추전국이야기’ 시리즈의 공원국 작가

2007년 작업 시작해 10년 만에 11권 완결

550년의 상쟁 中 원형질 그대로 담아

“俠같은 낭만이 있어야 사회가 변하죠”

“협(俠)이죠, 협!”

어디 숨어 있다 표창 날리거나, 막다른 골목에서 원수를 만나 필살 장풍을 시전하거나, 단기필마로 뛰어들어 17대 1의 승부를 벌이는 시대도 아닌데, 이 시대에 필요한 자질을 두고 ‘협객(俠客)의 협’이라니. 참 천연덕스러운 대답이다. “지나치게 낭만적이란 소리 들어요. 그런데 낭만적이어야 변화가 있는 거 아니겠어요? 낭만주의가 휘저은 뒤에야 사실주의가 나타나서 엄정하게 정리하는 법입니다.”

지난 25일 인터뷰 자리에 마주앉은 공원국(43) 작가는 의외로 조용하게 말하고 조용하게 웃었다. 서울대 동양사학과를 거쳐 지금은 중국 푸단대 인류학과 박사과정에 재학 중인 공 작가는 2007년 작업에 들어가 2010년 내놓은 1권 ‘춘추의 설계자 관중’ 편을 시작으로 ‘초한쟁패, 엇갈린 영웅의 꿈’까지, 모두 11권으로 된 ‘춘추전국이야기’ 시리즈를 마무리 지었다. 관련 문헌을 꾸준히 읽고 5차례 현지답사까지 진행한 10년간의 행군이 끝났다.

춘추전국이야기 전 11권

공원국 지음

위즈덤하우스 발행ㆍ3,904쪽ㆍ13만2,000원

‘춘추전국이야기’는 550여년(기원전 770~221)간의 혈전 와중에 생성된 중국의 원형질을, 있는 그대로 드러내 보이고자 한 작업이었다. 공 작가에게 가장 마음에 드는 인물을 꼽으라니 의외로 유방을 골랐다. 협기(俠氣)가 있어서다. 협기는 11권에 이르는 전체 시리즈를 꿰뚫는 키워드이기도 하다. 공 작가가 ‘춘주전국이야기’를 진시황에게서 끝내지 않고 진나라 다음 한나라 유방까지 이어 간 것은 유방의 협기를 드러내고 싶어서다. 11권 말미에, 진시황을 추어올리는 중국의 최근 경향에 대한 비판까지 곁들여 나름의 이유를 설명해 뒀다.

“유방은 백수건달 출신답게 객기 부린다 싶을 정도로 으르렁대는 모습도 있고요. 때론 의뭉스럽기도 하면서 속으로는 일말의 선량함도 있습니다. 때론 ‘에라 모르겠다, 네 마음대로 해라’는 식으로 자신의 엄청난 성취까지도 포기할 줄 알거든요. 요즘 사람들 저마다 책 많이 읽고 글줄깨나 쓴다지만, 대개는 하나마나한 소리만 늘어놓는 백면서생이 되거나, 남들을 옭아매는 나쁜 일이나 하는 사람이 되는 시대 아닙니까. 그런 시대다 보니 협기가 그리워질 수밖에 없습니다.”

그래도 지난해 촛불집회 같은 걸 보면 우리 협기는 그래도 살아 있는 편 아닌가. “아주 큰 의미가 있고 저도 열렬하게 응원했지만, 너무 얌전했어요. 촛불 들어 무얼 했나요. 결국엔 ‘메시아를 기다리는 대중’으로 수렴되고 말았지요. 촛불만 들어선 안 되고, 그 다음엔 내가 어떻게 바뀔 것인가를 생각해야 합니다. 박근혜를 뽑히게 한 건 결국 우리 자신이라는 점을 망각하지 말아야 합니다. 모든 걸 박근혜 탓으로 돌린 뒤 손 탁탁 털어 버리고는 또 성장률 몇 %, 집 값 얼마 같은 숫자 놀음으로 이 세상을 살아갈 거잖아요. 우리 내면의 욕망에 솔직하게 대면하지 못하면 제자리 걸음일뿐입니다.”

‘협’에 대한 추구는 그의 삶에서도 드러난다. 어릴 적부터 자유로움을 꿈꿔 온 그가 내는 책은 세 부류다. ‘춘추전국이야기’를 비롯, ‘장부의 굴욕’ ‘통쾌한 반격의 기술, 오자서 병법’(이상 위즈덤하우스) 등은 중국 고전에 대한 책이다. 다른 축은 ‘말 바퀴 언어’(에코리브르) ‘중국의 서진’(도서출판 길)처럼 중국에 관한 해외 유명 서적 번역 작업이다. 공부 삼아 하는 일이기도 하다. 나머지 한 축은 ‘여행하는 인문학자’ ‘유라시아 신화기행’(이상 민음사)처럼 유라시아를 쏘다닌 여행기다.

공 작가의 호방한 문체는, 아무래도 여행기에서 잘 드러난다. 단신으로 걸어서, 또는 자전거를 타고 몽골, 준가르, 위구르, 카자흐스탄, 우크라이나 등 중국 변방, 중앙아시아, 러시아 일대를 구석구석 돌아다니면서 그 지역 유목민들과 온전하게 하나가 되어 생활한다. “시원하지만 황량하고 거칠거나. 아름답지만 높고 춥거나. 나의 여행지는 대개 그런 곳이었고 앞으로도 그럴 것이다”란 문장은 공 작가의 여행을 압축적으로 표현해 준다. 지금 박사 과정도 현장 연구 기간이기 때문에 상하이 푸단대 교정이 아니라 중앙아시아 일대 초원에서 대부분의 시간을 보낸다. 이리도 방랑하는 건 중국과 러시아 틈에 끼여 공산화를 겪고, 사회주의권 붕괴 이후 급격한 시장화를 겪은 유목민들의 삶에서 국가와 시장을 넘어서는 ‘제 3의 길’, 곧 ‘협의 길’을 찾을 수 있으리라 보기 때문이다.

공 작가의 고향은 안동. 2남4녀 중 다섯째다. 바람처럼 나타났다 사라지는 아들을, 고향의 보수적 부모님은 가만히 두고 보실까. 실은 형도 ‘멀쩡하게 잘 다니던’ 금융회사를 그만두고 목수로 변신했단다. “별다른 말씀은 없으신데, 어쩌다 한번 ‘우리 애들은 왜 남들처럼 안 살려고 할까’ 하신 적은 있어요. 허허.” 아이들은? 아이들은 쓱 나타났다 뿅 사라지는 아빠를 만나면 언제나 “이번에는 언제 가?”부터 물었단다. 지금 12세가 된 첫째는 춘추전국이야기 6권 ‘제자백가의 위대한 논쟁’을 아빠가 쓴 책 중에 제일 재미있다고 할 정도가 됐다. 8세 둘째도 아빠가 새로운 꿈을 꾸려고 노력하는 작가라는 걸 이해한다. 아내는? “낭만주의가 휘저은 뒤 나타나는 사실주의”를 담당하고 있다.

공 작가의 궁극적 꿈은 ‘유라시아 신화대전’을 만드는 일이다. 이를 위해 리그 베다 번역 작업도 하고 조로아스터교에 대한 공부도 진행하고 있다. 민족^인종^언어에 따라 제각각 다 달라 보이는 사람들이라 해도 뿌리를 캐 보면 하나의 큰 틀을 공유하고 있을 것이라는 믿음 때문이다. 유라시아라는 용광로 속에서 세속의 모든 차이와 구분을 한데 녹여 내는 것, 그 또한 ‘협’의 토대일 것이다. 조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0